Oleh: Jingga Asri Naila Hasna (Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2023)

Pendahuluan

Banyak karya tulis, buku, dan jurnal yang mengulas menganai sosok Pramoedya Ananta Toer dengan berbagai versi, namun mempelajari lebih dalam mengenai siapa sosok Pram adalah suatu pengalaman yang berbeda. Pramoedya Ananta Toer atau yang akrab di sapa Pram lahir di Blora, 6 Februari 1925. Beliau berasal dari keluarga guru penganut paham nasionalis. Ayah Pram merupakan seorang guru sekolah swasta Budi Utomo dan sang ibu aktivis gerakan wanita. Masa muda Pram adalah masa-masa sulit dan penuh gejolak. Sang ibu sakit-sakitan dan sang ayah, yang belakangan frustrasi, membuat Pram menjadi tumpuan hidup keluarganya. Setelah sang ibu meninggal dunia, Pram muda yang kala itu berusia 17 tahun meninggalkan Blora menuju Jakarta. Di Jakarta-lah pengalaman batin Pram tertempa dan diperkaya. Berbagai profesi pernah dia jalani, dari tukang ketik di Kantor Berita Domei, wartawan, serdadu tanpa pangkat sampai mencapai pangkat letnan II, sampai akhirnya menetapkan diri dan serius menulis sebagai pilihan hidup. Kepergiannya ini bisa dianggap merupakan babak baru dalam perjalanan hidup Pramoedya selanjutnya. Ia tinggalkan Blora, yang dengan kata lain ia juga meninggalkan masa kecilnya. Apapun yang kelak ia peroleh, masa kecil itu pula yang selalu membayangi dan menjadi inspirasi. Masa kecil sebagai sejarah kehidupan dan sumber pengetahuannya. Peristiwa-peristiwa yang dialaminya langsung ataupun tak langsung, telah mewarnai kehidupan serta proses kreatifnya. Bahkan landasan pemikiran serta gagasan-gagasannya ternyata sangat banyak dipengaruhi oleh tempaan-tempaan di masa itu. Sifat keadilan, kemanusiaan dan keberpihakan terhadap yang lemah, serta semangat nasionalisme yang menggebu-gebu merupakan modal yang dibawanya sejak masa kecil, yang kemudian mewarnai hampir seluruh karya yang ia ciptakan di masa-masa sesudahnya.

Demokrasi Liberal (1950-57)

Kendali pemerintahan berada di tangan kaum nasionalis perkotaan pada tahun 1950-an, dari generasi yang lebih tua dari partai-partai sekuler dan Islam yang terkemuka. Ada suatu kesepakatan umum bahwa demokrasi diinginkan dan bahwa mereka itulah orang-orang yang akan dapat menciptakan sebuah negara demokrasi. Akan tetapi, pada tahun 1957, percobaan demokrasi pertama ini telah mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi tidak terwujud. Tradisi-tradisi, asumsi-asumsi, dan struktur hukum sebuah negara polisi Rakyat Indonesia kebanyakan buta huruf, miskin, terbiasa dengan ke kuasaan yang otoriter dan paternalistik, serta tersebar di kepulauan yang sangat luas berada dalam posisi yang sulit untuk memaksa pertanggung jawaban atas perbuatan para politikus di Jakarta. Mereka yang melek politik hanyalah sekelompok kecil masyarakat perkotaan. Para politikus Jakarta, walaupun mengaku mengusung cita-cita demokrasi, kebanyakan adalah kaum elite dan merasa sebagai pengikut suatu budaya perkotaan baru yang lebih unggul daripada budaya-budaya kedaerahan. Mereka bersikap paternalistik terhadap orang-orang yang tidak seberuntung mereka dan kadang-kadang tinggi hati terhadap orang-orang yang misalnya tidak dapat berbicara lancar dalam Bahasa Belanda. Tanggungjawab mereka hanya kecil terhadap struktur demokrasi perwakilan yang merakyat dan mereka berhasil menunda pemilihan umum selama lima tahun lagi. Tanaman indah seperti demokrasi perwakilan hampir tidak dapat tumbuh di bumi semacam itu. Bagaimanapun juga, harus dikatakan bahwa dikarenakan tanggungjawab golongan elite terhadap ide demokrasi itulah maka kurun waktu 1950-1957 merupakan masa yang sangat bebas bagi artikulasi politik.

Pram dalam Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1957 era demokrasi liberal dimulai dengan banyak masalah yang dihadapai negara Indonesia yang baru terbentuk seperti gambaran diatas. Keburukan sistem pemerintahan ini menimbulkan kemiskinan, kesenjangan sosial, pendidikan, pencemaran lingkungan dan masyarakat yang tertinggal, dan masyarakat ini tinggal sekitar Pram. Adapun Pramoedya juga dipandang sebagai orang kiri, berbahaya, keras kepala, komunis, anti-Tuhan, dan menakutkan. Ia serta dipenjara berkali-kali. Peristiwa peristiwa semacam demikian sangat mempengaruhi gaya kepenulisanya karena dekat dengan masyarakat.

Dalam pengantar wawancaranya, majalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Balairung, dalam edisi khususnya menulis: kalau kuas lembut sejarah boleh mengoleskan merah, biru, putih, kuning, maka perjalanan hidup seorang Pramoedya Ananta Toer adalah pekat sempurnanya jelaga. Delapan belas tahun hidupnya dihabiskan dalam dunia paling kelam produk lalim kekuasaan, penjara. Secara bergiliran dicicipinya nyinyir terali besi tiga rezim kekuasaan; tiga tahun dalam tawanan Belanda, setahun (1960) dalam penjara Orla, dan 14 tahun yang melelahkan dalam penjara Orba. Pramoedya hidup berpindah pindah. Ia adalah seseorang yang tidak terlalu peduli pada uang. Beberapa karya cerpennya lahir saat ia terkurung dalam penjara Belanda (1947) karena dugaan terlibat gerakan bawah tanah semasa Agresi Militer Belanda I.

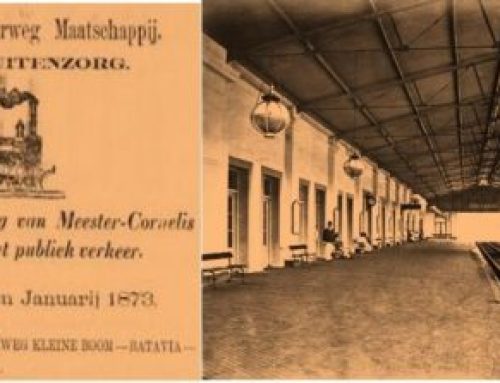

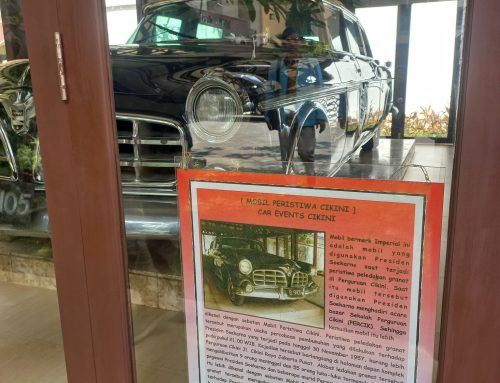

Sehubungan dengan Agresi Militer Belanda I melawan Republik Indonesia, Pramoedya ditangkap dan disiksa di stasiun kereta api oleh sekelompok anggota angkatan laut Belanda yang terdiri dari orang-orang Eropa, Eurasia dan Ambon yang tegap dan kekar. Pramoedya tengah membawa surat dan beberapa berkas mencurigakan yang dijadikan bukti keterlibatannya dengan gerakan perlawanan. Pengalaman ini menjadi bahan cerita untuk kisah pendeknya Gado-gado, rampung ditulis bulan April 1949 (Toer, 1950e: 11-79). Tanpa disidang dengan layak, ia menjadi tahanan di Bukit Duri, kemudian di Pulau Edam yang terletak di Teluk Jakarta. Tahun-tahun dalam penjara Bukit Duri ia gunakan untuk menulis novel Perburuan (Toer, 1950d) dan Keluarga Gerilya (Toer, 1950c) serta beberapa cerpen termasuk Djongos dan Babu (Toer, 1957b). Selama dalam penjara, ia dibantu oleh Prof. G.J. Resink untuk penerbitan karya serta penyediaan alat-alat tulis hingga ia dibebaskan pada 1 Desember 1949. Mungkin periode kurungan inilah yang membuatnya terpaksa berasosiasi dengan kelompok-kelompok yang disisihkan dari masyarakat (penjahat, pembunuh, penipu kecil-kecilan, mantan mata-mata, desertir, orang-orang Eropa, Eurasia, Arab, Cina, dsb.) sehingga ia tertarik kepada masalah-masalah orang kecil yang terbuang dari masyarakat serta yang sulit menyesuaikan diri, masuk ke dalamnya menjadi tokoh-tokoh penting dalam tulisan-tulisan Pramoedya.

Kepedulian Pram

1. Nasionaisme

Kepedulian Pramoedya dalam semangat nasionalisme dapat dilihat dari hal yang paling mendasar yaitu segi bahasa. Pram adalah penulis yang menjunjung tinggi kesetaraan, walaupun dibesarkan dalam lingkungan adat jawa yang kental dengan sistem strata sosial feodalisme. Sejatinya Pram menyukai menggunakan Bahasa Indonesia dalam penulisannya, ia menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa tanpa kelas sosial, sesuai Kongres Pemuda tahun 1928. Menurutnya Bahasa Indonesia menghilangkan sekat sekat strata sosial di masyarakat, kita masyarakat berkedudukan setara. Pandanganya ini sedikit banyak menjadi inspirasi untuk menggambarkan tokoh Minke dalam roman Karya Buru yang menjadi cermin Pram sendiri. Hal ini dapat terlihat juga dalam kutipan dari Anak Semua Bangsa berikut :

“Juga kau hendak membelanya terhadap penindasan dengan bahasa oleh kau sendiri? Ha, kau tak mampu menjawab. Kalau begitu memang tepat kau harus menulis Melayu, Minke, bahasa itu tidak mengandung watak penindasan, tepat dengan kehendak Revolusi Perancis”.

Atau kutipan dari Jejak Langkah berikut ini:

“Mengapa Jawa harus dikalahkan Melayu? Diambil praktisnya, Mas. Sekarang, yang tidak praktis akan tersingkir. Bahasa Jawa tidak praktis. Tingkat-tingkat di dalamnya adalah bahasa untuk menyatakan kedudukan diri. Melayu ke sederhana. Organisasi tidak membutuhkan pernyataan kedudukan diri. Semua anggota sama, tidak ada yang lebih tingg atau lebih rendah”.

Pram perlahan mulai meninggalkan bahasa Jawa karena ia menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu. Sebagai gantinya, ia lebih memilih Bahasa Indonesia, yang menurutnya adalah bahasa masa depan. Bahasa Indonesia menjadi simbol kemerdekaan, perjuangan, dan persatuan bangsa. Dengan langkah ini, Pramoedya ingin menggunakan bahasa yang dapat menyatukan semua orang di Indonesia, melampaui batas suku dan budaya. Ia percaya bahwa Bahasa Indonesia adalah alat penting untuk membangun kesadaran nasional dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

2. Sosial

Kepedulian sosial Pram tumbuh ketika sang ayah sakit tahun 1950, Pramoedya pulang kampung untuk menengok ayahnya namun sang ayah tak lama kemudian wafat, peristiwa ini menghasilkan buku Bukan Pasar Malam yang mengisahkan tokoh “aku” yang pualang kampung untuk menengok sang ayah yang sakit. Tokoh “aku” adalah anak sulung yang merupakan panutan keluarga. Tokoh “aku” mengritik kekerdilan diri sendiri dan para jendral atau pembesar negeri pasca-kemerdekaan.

Setelah kematian sang ayah dan tidak ada lagi yang mengurus ketiga adiknya, Pram akhirnya menyuruh ke tiga adiknya untuk menyusul ke Jakarta. Kemiskinan moral hidup masyarakat sekitar mengelilingi Pramoedya membuatnya menulis kritik terhadap pencemaran lingkungan pada kampung kumuh yang ia huni kala itu, namun ironisnya tulisan Pram malah disambut oleh makian para tetangganya. Tiga adiknya, dua lelaki dan satu perempuan, dia suruh menyusul ke Jakarta dan tinggal di daerah yang termasuk paling kumuh di Jakarta. Hanya lima ratus meter dari Istana Negara, yang juga bekas kediaman Gubernur Jenderal Belanda.

Kampung Kebon Jahe Kober adalah tempat numpang tinggal Pramoedya Ananta Toer sesudah dibebaskan darı Penjara Bukit Duri, kampung yang sangat memprihatinkan. Pada waktu itu, kampung seluas sekitar 10 hektare itu praktis tidak punya kakus. Hampir semua orang berak di got depan rumah. Mereka berbaris jongkok begitu gelap meremang dan bau kotoran mengembang sepanjang hari. Kakus umum buatan Belanda sudah bertahun-tahun tidak dikeduk dan luber jauh melebihi daya tampungnya. Tidak jarang sepulang buang air, orang membawa oleh-oleh yang sama. Sampah juga bertebaran di mana-mana. Petugas kebersihan lelaki tua sendirian bergulat dengan tongkat sendok berujung karung tua sejak subuh. Lelaki tua itu konon bekas pejuang, gerilyawan, yang pernah menyerbu tangsi militer jaga monyet Petojo. Namun bagi dia peristiwa itu bukan berarti apa-apa. Dia tidak pernah mengharapkan balas jasa atas andil dalam revolusi, termasuk juga kartu anggota veteran. Dia bodoh, ikhlas sampai mati bahkan mungkin tidak mengerti apa yang pernah dia lakukan.

Untuk lingkungan yang begitu tercemar oleh kotoran, kumuh, serta ketiadaan air bersih Pramoedya mengangkat pena dan menulis ke salah sebuah majalah di Jakarta dan dimuat. Reaksi segera datang, bukan dari jawatan kebersihan melainkan dari para tetangga. Mereka berpuluh kali melempari rumah Pram dengan batu yang cukup untuk memecahkan genting plentong. Padahal saat itu belum ada isu pencemaran lingkungan, namun ia sudah menyadari hal tersebut terlebih dahulu, sayangnya kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada dekade 1950-an dan terbatasnya pendidikan, serta kemiskinan akibat Demokrasi Liberal yang gagal, membuat pemikiran Pramoedya dianggap tidak tepat dan reaksi masyarakaı justru sebaliknya. Kesadaran masyarakat pada waktu itu masih seadanya, tetangga Pram justru marah karena menganggap dia membuka sisi gelap kampung tersebut.

Bukan hanya menulis dan mengkritik apa yang pencemaran lingkungan di sekitaranya. Pram juga berusaha menumbuhkan minat baca dari masyarakat Kebon Jahe Kober dengan membuka perpustakaan (1954). Sebelum gugatan terhadap lingkungan itu, atas inisiatif Pram yang dilakukan oleh ketiga adiknya, untuk membangkitkan minat baca penduduk Kober, mereka membuka perpustakaan dari inventaris milik Pram. Promosi pembukaan perpustakaan itu mereka lakukan bertiga, sistem dari pintu ke pintu sama sekali bergeming. Tidak ada minat ke arah itu. Kalau ada juga yang ditanyakan adalah buku-buku asmaragama, sanggama, dan sejenisnya. Ketika oleh ketekunan Pram akhirnya banyak orang yang mulai meminjam buku ini dan itu, tapi sayangnya masyarakat yang kala itu masih rendah kualitas hidupnya karena ekonomi yang sulit mengakibatkan munculnya sikap kurang terpuji, akhirnya hampir semua buku yang dipinjam tidak dikembalikan, itu “cerdas” namanya menurut pemeo. Ketika Pramoedya Ananta Toer pindah dari sana pada 1954, separuh dari bukunya telah hilang dan setengah tahun kemudian perpustakaan itu lenyap, tanpa bekas. Masyarakat belum tahu manfaat buku, budaya mereka masih sebatas makan, gombal bahkan budaya berak pun belum. Menurut salah satu versi sejarah, suku Betawi dulu memang orang pesisir. Akibat perang, mereka terusir ke darat. Mereka tak perlu dan tak kenal budaya kakus.

3. Sastra dan Penulis

Pram turut serta mengkritik pemerintah karena penulis tanah air yang sudah bergaji kecil malah dibebani pajak sangat besar. Pram sempat mendapat undangan ke Belanda dan Tiongkok, hal ini cukup membuatnya terkejut karena penulis disana digaji dengan sangat layak. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada negrinya pada 1950 – 1957 hal ini dituangkan dalam artikel Keadaan Sosial Para Pengarang Indonesia (Toer,1957g) yang ditulis sekembalinya Pram dari Tiongkok. Pram sendiri menolak mendapat tawaran hidup berkecukupan dengan menjadi sebuah direktur bisnis yang menawarkan rumah, gaji besar, dan mobil. Kesulitan ekonomi juga membuat Pramoedya harus berpisah dengan istri pertamanya Bernama Arafah Iljas yang ia pinang pada 1950, setelah berkali kali di usir karena tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pramoedya dikenal sebagai sosok yang tidak terlalu peduli tehadap uang. Hal ini adalah kondisi yang miris ketika berates ratus tulisan Pramoedya bahkan dengan menjual kisah hidupnya yang ia balut dalam tokoh tokoh bukunya, dibalas dengan upah tak seberapa oleh pemerintahnya sendiri, ketika itu tidak banyak penulis yang mengangkat isu seperti Pramoedya yang mengkritik beban pajak bagi penulis, namun sebaliknya mereka malah mengkritik tulisan milik Pramoedya Ananta Toer.

Pada tanggal 13 Januari 1950 Pram melangsungkan pernikahan pertamanya dengan dengan seorang gadis bernama Arafah Iljas yang telah dilamarnya sejak ia masih berada dalam penjara Belanda. Di masa-masa ini, Pramoedya sungguh-sungguh bekerja sebagai pengarang untuk menyambung hidup. Kebutuhan untuk menafkahi keluarga yang ia bangun nampaknya mendorong Pramoedya untuk lebih poduktif menulis. Banyak karyanya yang ditulis di masa masa ini (sekitar tahun 50-an). Karya-karya itu antara lain Pertjikan Revolusi (1950), Subuh (1950), Tjerita dari Blora (1952) dan juga beberapa cerita yang tersebar, yang kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Tjerita dari Jakarta (1957). Semuanya berupa kumpulan cerita pendek. Selain itu, Pramoedya juga menulis beberapa roman dalam masa yang hampir bersamaan, yaitu Perburuan (1950), Keluarga Gerilja (1950), Ditepi Kali Bekası (1951) dan Mereka jang Dilumpuhkan (1952). Satu lagi adalah Gulat di Djakarta (1953) yang diterbitkannya melalui usaha penerbitan sendiri. Integritasnya pada kesusastraan kemudian membuatnya mendapatkan beasiswa dari Sticusa (Yayasan Belanda Kerjasama Kebudayaan). Beasiswa ke Belanda ini hanya dijalaninya selama enam bulan dari rencana satu tahun. Berikut adalah tulisan Pram ketika ia berada di Belanda:

“Belanda memungkinkanku melihat kecantikan sebuah masyarakat yang terorganisir, bagaimana jasa setiap orang dihargai berdasarkan prestasi-nya, dan bagaimana setiap orang memiliki hak memperoleh sarana untuk tetap hidup… Ibumu mulai mendapati ketidaksesuaian dengan rumah keluarga di Blora. Aku tidak lagi bisa bekerja seperti sebelumnya. Aku tidak bisa lagi menjadi seorang penulis kacangan”.

Juni 1953, ia berangkat ke Belanda sebagai tamu Sticusa Stichtung Culturele Samenwerking (Yayasan Belanda untuk Kerjasama Kebudayaan). la tinggal di sana sampai Desember tahun itu, memotong kunjungannya satu tahun lebih awal. Itulah pengalaman kali pertamanya hidup dalam masyarakat kapitalistik. Pandangan kritisnya tentang kehidupan dan pemikiran barat tertuang dalam cerita-cerita pendek dan esai-esai yang ia tulis dalam periode ini. Sementara berada di Belanda, ia juga menyelesaikan novel Midah Si Manis Bergigi Emas (Toer. 1954b) yang berlatar Jakarta. Saat itu pula ia memenangi penghargaan sastra dari BMKN (Badan Kesenian Musyawarah Nasional) untuk kumpulan cerita pendeknya Tjerita Dari Blora. Pram menceraikan istrinya yaitu Arafah, tak lama setelah ia pulang dari Belanda sekitar tahun 1954 karena ketidak cocokan lagi diantara mereka setelah berkali kali diusir dari rumah disebabkan tanggung jawab Pram pada adik adiknya, selain masalah ekonomi karena memburuknya keadaan ekonomi negeri secara umum. Membuat gaji yang diterima menulis juga turun, dan menyebabkan kesulitan hidup mereka. Pram akhirnya melangsungkan pernikahan ke duanya dengan gadis bernama Maemunah yang merupakan anak H. A. Thamrin pada tahun yang sama, walaupun kehidupnya sedang tidak baik-baik saja, ia mendapat dukungan dari para sahabat dekatnya seperti A.S Dharta, dan Ajip Rosidi.

Puncak pemikiran Pramoedya pada periode ini dirumuskan dalam kisah Sunyi Senyap Disiang Hidup (Toer, 1956e). Di dalamnya Pramoedya menguraikan rasa keterasingan budaya yang dialaminya. Hidup di dunia modern yang terus berubah. rakyat Indonesia tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah yang melibatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi secara budaya, tetapi yang lebih krusial pada masalah-masalah yang menyangkut kelangsungan ekonomi mereka, sesuatu yang juga penting dalam pemeliharaan status sosial dan prestise. Dalam cerita ini, narasinya tidak berpusat pada seorang buangan masyarakat, melainkan seorang penulis yang gigih, sama seperti dirinya. Ditulis pada tahun 1956, cerpen ini adalah salah satu karya terbaiknya. Kisah ini benar-benar menunjukkan kemahiran Pramoedya dalam kehalusan seni menulis. Tapi bukan itu yang menjadikan karya ini menonjol, melainkan fokusnya pada kehadiran rasa terasing ketika seseorang hidup dalam masyarakat modern. Cerpen ini mengulas sebuah masalah universal: memilih bekerja demi idealisme atau bekerja demi kecukupan ekonomi. Sebagaimana kisah-kisahnya yang lain tentang kehidupan di ibukota, Pram menggambarkan kesulitan ekonomi yang dihadapi seorang penulis giat seperti dirinya di kota besar nan tidak pandang bulu seperti Jakarta. Narator cerita, seorang penulis yang sebenarnya cukup sukses, mengeluh tentang uang, tentang rendahnya pendapatan serta tingginya pajak yang harus ia bayar kepada pemerintah.

Dalam kehidupan nyata, Pramoedya pun merasakan hal yang sama. Bukti lebih lanjut dapat dilihat dalam cerita pendek lain, Djalan jang Amat Pandjang (Toer, 1956a) yang ditulis dan diterbitkan pada bulan Agustus 1956 periode yang sama. Dalam cerita ini, Pramoedya membandingkan situasi ekonomi seorang penulis dengan seorang dokter praktik. Si dokter, sebagai bagian dari rutinitasnya, menuliskan resep. Untuk tiap resep yang ia tulis, ia mendapatkan setengah jumlah honorarium yang diterima si penulis yang menghabiskan hari demi hari berlarat-larat di atas kertas. Pramoedya terus-menerus meratapi situasi ekonomi tokoh- tokoh penulis dalam karya-karyanya. Ia salah seorang yang paling lantang menyuarakan masalah ini di kalangan pengarang. Dalam sebuah esai yang ditulis dua tahun sebelumnya, Hidup dan Kerdja Sastrawan Indonesia Modern (Toer, 1955a), Pramoedya menjabarkan rendahnya imbalan ekonomi yang diterima seorang penulis selaku bagian dari kaum terpelajar. Menurutnya, penulis harus dihormati dan dihargai secara patut karena profesi ini tidak teknis melainkan kreatif.

Tahun 1955, ia mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan Ensiklopedi Sastra Indonesia. Ia berangkat ke Peking, Tiongkok sebagai tamu Badan Sastra Tiongkok dalam rangka memperingati Lu Sun pada bulan Oktober 1956. Sementara di sana, ia diperkenalkan pada konsep pentingnya peran orang awam dalam membangun bangsa yang kuat. la juga mulai curiga terhadap nilai pembangunan ekonomi liberal Barat.

Dalam artikel lain, Keadaan Sosial Para Pengarang Indonesia (Toer, 1957g) ditulis pada tahun 1957 sekembalinya Pram dari Tiongkok, ia membandingkan kondisi ekonomi penulis di Indonesia dan di negara-negara Sosialis. Di sana, para penulis menerima gaji dari negara, Pram memuji cara negara-negara Sosialis membantu para penulis kreatif dengan Imbalan ekonomi yang tinggi berikut pelayanan sosial yang sangat baik untuk keluarga mereka. Dalam pengantar artikel ini, penyunting Siasat menyatakan bahwa Pramoedya mengabaikan satu hal penting penulis di negara-negara sosialis tidak memiliki kebebasan berekspresi,suatu hak yang ada di dunia bebas.

Pramoedya Ananta Toer menganggap pajak pengarang yang waktu itu setinggi 15 persen dari honorarium terlalu mencekik leher dan dia minta ditinjau kembali. Terlalu tinggi pajak pengarang bisa membunuh minat orang menjadi pengarang dan menghambat kreativitas pengarang. Ditinjau dari jumlah, penghasilan pajak para pengarang sangat-sangat kecil sekali. Apalagi jadi pengarang jelas bukan seperti direktur N.V. atau P.T., yang waktu itu sedang naik daun, mereka bisa mengeduk kekayaan dengan mudah. Jadi pengarang itu nirlaba. Mereka lebih banyak berkorban dalam mengontrol barometer masyarakat. Protes Pramoedya Ananta Toer didengar dan ditanggapi serius oleh pemerintah dan sangat digubris. Terbukti, pajak pengarang dinaikkan menjadi 20 persen. Sangat ironis memang nasib kaum pengarang, lebih-lebih di Indonesia, menurut kacamata Pramoedya Ananta Toer.

Ia bahkan pernah mengatakan dalam salah satu wawancara, mengarang adalah profesi yang sangat mengerikan, dengan catatan pengarang yang radikal dan vokal terhadap kekuasaan alias berdiri di luar sistem dan yang berani mengungkapkan kebenaran. Tidak mengherankan, salah satu prinsip kepengarangan Pramoedya Ananta Toer adalah mencintai kebenaran karena kebenaran itu mahal, pahit rasanya, dan sukar kemungkinan bahkan hampir tidak mungkin menegakkannya. la harus diperjuangkan dan ditempa oleh pengalaman dan ditunjang keberanian. Bagi Pram dimusuhi kekuasaan, dipenjara, disiksa, dan diperlakukan seperti anak durhaka, dirampas kekayaan materi dan rohani, bukan hal yang mengurangi tekad dan keberanian. Dalam wawancara dengan Majalah Hayamwuruk Nomor 1 Tahun IX/1994, dia menjawab:

“Nggak soal itu. Saya tetap di atas garis yang telah saya tentukan buat diri saya sendiri.“

Berarti langkah-langkah yang telah dia perbuat sudah dia pikirkan masak-masak dan siap memikul segala risiko. Lebih lanjut dia mengatakan:

“Orang suka atau tidak, never mind. Kalau tidak begitu saya sudah habis. Justru karena punya pendirian, saya masih hidup. Juga karya saya, dilarang atau tidak, nggak jadi soal.”

Pernyataan ini memberi indikasi, mengarang adalah bakat, kewajiban, dan hak sebagai manusia, tidak bisa dicegah dan dilarang oleh apa pun dan siapa pun. Bagi Pram, mengarang adalah mutlak, absolut, lebih dari idealisme atau bahkan ideologi apa pun. Keprihatinan lingkungan adalah tema-tema utama perjuangan Pramoedya Ananta Toer dalam membela yang lemah atau yang sedang digencet oleh kekuatan lain. Soal menang atau kalah, itu lain lagi urusannya. Yang penting isu itu telah dia munculkan ke permukaan. Tinggal bagaimana kelanjutannya. Itu sudah misi masing-masing. Yang utama, Pramoedya Ananta Toer telah menyatakan solidaritas secara konvensional. Misalnya tentang pajak pengarang itu, Pramoedya Ananta Toer adalah satu-satunya dan pertama mengangkat panji perjuangan membela semua seniman tanpa pilih bulu. Apakah pada tahun-tahun itu para calon pengarang yang berseberangan ide berpartisipasi? Barangkali memikirkan saja tidak.

Dalam artikel lain berjudul Definisi dan Keindahan dalam Kesusasteraan (Toer, 1952o) ditulis bulan Agustus 1952, ia menolak nilai sastra yang diciptakan demi keindahan semata. Keadilan, kemanusiaan, kebudayaan dan idealisme lebih penting bagi manusia ketimbang keindahan (Toer, 1952o: 14). Jelaslah bahwa dia sudah menolak pendekatan dan kritik sastra formalis yang cuma berkutat pada keseimbangan estetika bentuk dan struktur suatu karya. Penderitaan dan perjuangan manusialah yang mendorongnya untuk menulis, digabung dengan keinginannya untuk melawan ketidaksetaraan yang ia temukan di sekitarnya.

Duta bagi Pramoedya

Pramoedya Ananta Toer mendirikan “Literary & Features Agency Duta” pada 1952 untuk melawan arus penerbitan, isi, dan tujuan lama. Memang kemudian ternyata gagal karena betapa rendah budaya membaca, kurang modal, dan betapa sedikit pengertian masyarakat serta sambutan yang memadai atas ide-ide baru. Namun itu semua terbukti Pramoedya telah memberikan terapi kejut perlawanan untuk mendobrak konsep lama dan kolonial.

Sekembalinya dari Belanda pada Januari 1954, Pramoedya menyadari dia tidak lagi mampu menjalankan Duta karena peraturan baru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan menghentikan bantuan pemerintah yang ia andalkan untuk membantu agensi penerbitannya tersebut. Pada pertengahan tahun yang sama, sang istri mengusir ia keluar dari rumahnya sendiri karena tidak mampu menghidupinya (baca bagian 3. Sastra dan Penulis)

Cita cita Pram mendirikan “Literary & Features Agency Duta” tidak terealisasi karena kurangnya dukungan masyarakat yang asih rendah dalam membaca, begitu pula pemerintah serta merta kurang peduli pada agency kepenulisan dan justru menghentikam aliran dana pada Duta.

Kita bisa berfikir sejenak, jika mengulik lebih jauh pada artikel ini, bahwa sejak tahun1950-an Indonesia adalah negara dengan minat baca yang sangat sedikit bisa tercermin dari usaha-usaha Pram yang selalu gagal dalam menumbuhkan minat baca, namun yang lebih miris berdasarkan data dari UNESCO tahun 2024, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 yang mempunyai minat membaca.

Kesimpulan

Pramoedya Ananta Toer sebagai salah satu sastrawan paling berpengaruh di Indonesia. Pram bukan sekadar penulis, ia adalah intelektual yang menjadikan karya sastra sebagai medium untuk menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Pengalaman hidupnya yang keras, mulai dari kemiskinan, tekanan politik, hingga pemenjaraan di bawah tiga rezim berbeda, membentuk karakter dan gaya kepenulisannya yang tajam serta penuh empati terhadap kaum marjinal. Pram melihat bahasa sebagai alat perjuangan, memilih bahasa Indonesia untuk menghapus sekat-sekat sosial dan menciptakan kesetaraan. Sikap ini tercermin dalam karyanya Jejak Langkah dan Bukan Pasar Malam yang tidak hanya menjadi representasi perjalanan hidupnya tetapi juga cerminan kondisi sosial Indonesia di era pasca-kolonial. Ia menyadari pentingnya bahasa dalam membangun identitas nasional dan mempersatukan masyarakat yang terpecah oleh feodalisme dan strata sosial. Pramoedya juga menunjukkan keberanian dalam menghadapi isu-isu sensitif pada masanya, seperti kegagalan sistem demokrasi liberal, korupsi, kemiskinan, dan rendahnya literasi masyarakat. Melalui kritik tajamnya, ia menantang kebijakan yang menindas kaum kecil dan menghambat kemajuan bangsa, termasuk beban pajak yang tinggi bagi penulis. Upayanya untuk meningkatkan kesadaran literasi melalui pendirian perpustakaan di lingkungan kumuh, meskipun akhirnya gagal, mencerminkan dedikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam dimensi ekonomi, artikel ini mengungkapkan ironi yang dialami Pramoedya sebagai seorang penulis yang di satu sisi, ia terus berkarya dengan idealisme tinggi, tetapi di sisi lain, ia harus menghadapi realitas pahit berupa penghasilan minim, pajak yang menjerat, dan kurangnya penghargaan terhadap profesi penulis. Hal ini semakin diperparah oleh minimnya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap upaya literasi, yang pada akhirnya mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi bangsa dalam memajukan budaya baca dan intelektual. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bagaimana Pramoedya Ananta Toer menjadikan pengalaman pribadinya sebagai bahan bakar untuk menciptakan karya-karya yang tidak hanya bermakna secara estetis, tetapi juga secara sosial dan politik. Pram adalah sosok yang berani melampaui batasan zaman, menantang ketidakadilan, dan mendorong kesadaran nasional melalui pena. Warisannya tidak hanya berupa karya sastra yang monumental, tetapi juga semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang tetap relevan hingga kini. Pram telah menempatkan dirinya sebagai pilar penting dalam sejarah intelektual dan kesusastraan Indonesia, sekaligus menjadi teladan tentang keberanian intelektual di tengah represi dan keterbatasan.

Daftar Pustaka

Baskoro, Wiku, dkk. (2004). Pramoedya Ananta Toer dan Manifestasi Karya Sastra. Bandung: Pramoedya Insitute & Penerbit Malka.

Natalia, Tasya. (2024). Minim Baca, Anak-anak Indonesia Darurat Literasi. Diakses dari: https://www.cnbcindonesia.com/research/20241214152735-128-595993/minim-baca-anak-anak-indonesia-darurat-literasi (Diakses18 Juli 2025).

Kurniawan, Eka. (1999). Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis. Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia.

Mereka Jang Dilumpuhkan. Jakarta: Balai Pustaka (2 volume).

Mrazek, Rudolf. (2000). Pramoedya Ananta Toer dan Kenangan Buru. Yogyakarta: CERMIN.

Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Schrer, Savitri. (2012). Pramoedya Ananta Toer Luruh dalam Ideologi. Depok: Komunitas Bambu.

Toer, Ananta Pramoedya. (1985). Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra.

Toer, Soesilo. (2015). Pram Dalam Bubu. Blora: Pataba Press.

Toer, Soesilo. (2017). Pram Dalam Tungku. Blora: Pataba Press.

Wellek, R. (1963). Concepts of Criticism. New Haven: Yale University Press.

Wellek, R. (1970). Discriminations, furthet Concepts of Critism. New Haven: Yale University Press.