Oleh: Restu Dimas Prasetya dan Rayhan Fazza Surya Daffa (Kedua Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur)

*Artikel ini merupakan karya tulis peraih Juara 2 dalam “Lomba Artikel Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional” yang diselenggarakan oleh HMP Ganesha Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 21 Mei 2025.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas sejauh mana relevansi historiografi Indonesiasentris di masa kini dan seperti apa solusi yang dapat ditawarkan untuk pendidikan sejarah yang lebih relevan di masa depan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih beredar dan digunakan nya buku-buku pelajaran sejarah untuk sekolah dan perguruan tinggi yang menggunakan narasi historiografi Indonesiasentris yang terkesan “tidak imbang” , terutama dalam memaparkan interaksi Bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa Eropa sepanjang abad 16-20 M/ masa kolonial . Narasi ini, cenderung mempersempit narasi sejarah yang diajarkan dan membentuk pola pikir yang subyektif dalam memandang suatu permasalahan sejarah. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah Louis Gottchalk dan metode penelitian kualitatif oleh Agustini, dkk. Dari penelitian ini, kami menemukan bahwa narasi historiografi Indonesiasentris dalam pendidikan sejarah nasional memiliki keterbatasan berupa narasi yang biasa dan penyempitan narasi sejarah, dan sudah seharusnya diganti dengan narasi historiografi yang lebih objektif dan mengajak para siswa menganalisis sejarah secara lebih luas dengan pendekatan yang kritis.Diantara keterbatasan yang kami hadapi adalah sulitnya mengakses sumber-sumber primer secara langsung terutama yang berbahasa Belanda untuk mengkroscek narasi narasi sejarah Indonesia dalam buku buku teks pelajaran sejarah. Perbedaan penelitian kami dengan penelitian lainnya seputar hal ini, adalah kami juga membandingkan narasi sejarah dalam buku buku teks pelajaran sejarah nasional dengan yang kami peroleh dari sumber sumber primer di masa kolonial.

Kata kunci: Indonesiasentris, historiografi, kolonial, pendidikan.

ABSTRACT: This research discusses the extent of the relevance of Indonesia- centric historiography today and what kind of solutions can be offered for more relevant history education in the future. This research is important to do because there are still in circulation and the use of history textbooks for schools and universities that use Indonesia-centric historiographic narratives that seem “unbalanced”, especially in explaining the interaction of the Indonesian nation with European nations throughout the 16th-20th centuries AD / colonial period. This narrative tends to narrow the historical narrative taught and form a subjective mindset in looking at a historical problem. The methods we used in this study are the Louis Gottchalk historical research method and the qualitative research method by Agustini, et al. From this study, we find that Indonesiacentric historiographic narratives in national history education have limitations in the form of usual narratives and narrowing of historical narratives, and should be replaced with a more objective historiographic narrative and invite students to analyze history more broadly with a critical approach. Among the limitations we face is the difficulty of accessing primary sources directly, especially those in Dutch, to cross-check the narrative of Indonesian historical narratives in history textbooks. The difference between our research and other studies on this subject is that we also compared the historical narrative in national history textbooks with those we obtained from primary sources in the colonial period.

Keyword: Indonesia Centric, historiography, colonial, education.

PENDAHULUAN

Narasi “antikolonialisme” memang tak sulit untuk ditemukan dalam buku buku teks pembelajaran Sejarah Nasional. Narasi ini kerap kali disebut sebagai “Indonesiasentris” atau lainnya. Apakah narasi ini masih relevan digunakan dalam pembelajaran sejarah di masa saat ini? Bagaimana sejarah berkembangnya narasi ini? Kita akan mulai dari membahasnya. Menurut KBBI, kolonialisme merupakan paham tentang penguasaan suatu negara atau daerah oleh bangsa lain yang dimaksudkan untuk memperluas negara itu ( KBBI, tanpa tahun). Bangsa Indonesia, tentunya telah mengalami keadaan hidup dibawah penjajahan bangsa yang berbeda beda hingga kemerdekaannya pada 1945 M. Sepanjang 1522- 1799 M, Portugis dan VOC telah bercokol kuat dan melakukan ekspansi ke segenap penjuru negeri ini. Dilanjut Penjajahan Kolonialis Hindia Belanda, Inggris , dan Jepang yang silih berganti antara 1800- 1944 M, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno pada 1945 M. ( Cribb dan Kahin, 2012, hal.xxxii-xxxvi). Menurut Louis Gottschalk, pada masa masa krisis nasional seperti zaman perang atau masa penyesuaian seusai terjadinya perang, sejarawan tertekan untuk menuliskan kisah perkembangan negerinya dengan gaya yang sentimentil dan jika dibutuhkan, sedikit mengorbankan kebenaran. ( Gottschalk, 1986, hal.1)

Hal itu, tidak hanya terjadi pada Bangsa Indonesia saja. Namun, terjadi juga dalam sejarah di kawasan lain, contohnya Timur Tengah. Seorang Penulis Kronik Suriah abad ke 14 M, Ibnu Katsir, misalnya, dalam kroniknya, al-Bidayah wa an- Nihayah , menyebut Pasukan Tartar ( Mongol) yang menginvasi Suriah sebagai “yang dilaknat Allah”. ( Ibnu Katsir, 2020, hal. 536). Sebagaimana ditulis Bauer, pada 1260 M, tak jauh dari masa hidup Ibnu Katsir, Bangsa Mongol memang telah melakukan invasi ke Suriah dan menduduki kota-kota seperti Aleppo, Homs, dan bahkan Gaza di Palestina hingga mereka dikalahkan Pasukan Mamluk Mesir dibawah pimpinan Quthuz dan Baibars dalam Pertempuran Ayn Jalut pada tanggal 3 September 1260 M ( Bauer, 2021, hal.397-398). Sehingga, hal itu tentunya memengaruhi karya historiografi yang ditulis Ibnu Katsir sendiri.

Sekarang, kita akan menyeberang ke sejarah penulisan dan pendidikan sejarah di Indonesia. Bagaimana awalnya narasi anti kolonialisme atau Indonesiasentris ini dibangun? Menurut Peneliti Gita Lorensia Dannari, dkk, awal mula munculnya narasi sejarah seperti ini adalah antara 1945-1946 M, saat kembalinya Bangsa Belanda ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Yang kemudian, memicu sentimen anti Eropa oleh Masyarakat pribumi dan laskar pribumi yang menurut Dannari, menyebabkan pembantaian yang melayangkan nyawa 3.500-20.000 orang Eropa. Kemudian, muncullah suatu historiografi Indonesiasentris yang rasis, yang menyebutkan bahwa orang orang pribumi adalah protagonis dan Belanda sebagai antagonis. ( Dannari, dkk , 2021, hal.427-428)

Beberapa penelitian sudah membahas tentang hal ini, diantaranya adalah:

- Tulisan Bambang Purwanto berjudul Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris yang dimuat dalam Jurnal Humaniora XIII, No.1/2001, yang fokus membahas bias bias yang terdapat dalam historiografi Indonesiasentris dan menekankan pentingnya membangun narasi sejarah Indonesia yang berdasarkan fakta. Bambang Purwanto menjelaskan, diantara kesalahan Historiografi Indonesiasentris adalah subyektifitas dalam membaca sumber sumber primer sejarah. ( Purwanto, 2001, hal.29-43)

- Tulisan Gita Lorensia Dannari , dkk yang berjudul Dekolonisasi: Menuju Pembebasan Materi Sejarah di Indonesia abad ke 21, yang dimuat dalam Jurnal Integrasi dan Harmonil Ilmu-ilmu Sosial 1, no.4, 2021 yang fokus membahas narasi historiografi Indonesiasentris dalam pendidikan sejarah nasional dan sejarah bagaimana munculnya narasi tersebut dalam pendidikan sejarah nasional, serta menawarkan solusi historiografi yang lebih obyektif untuk pendidikan nasional ( Dannari, dkk, 2021, hal.425-435)

- Tulisan Wildan Sena Utama yang berjudul Kemana Arah Historiografi Indonesia Hari Ini yang dimuat Jurnal Lembaran Sejarah 20, No.1, 2024, sebagai pengantar redaksi, yang membahas historiografi Indonesiasentris dalam pandangan Sartono Kartodirjo dan kritik terhadapnya, antara lain lebih fokus pada perlawanan terhadap kolonialisme dengan mengabaikan aspek aspek kehidupan Masyarakat Indonesia. ( Utama, 2024, hal.1-5).

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan untuk menyusun penelitian ini terdiri dari satu metode, yaitu metode penelitian sejarah oleh Louis Gottchalk dengan membandingkan narasi sejarah di buku buku pelajaran Sejarah Nasional dengan sumber sumber primer, kami menggunakan metode Louis Gottschalk, termasuk untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang penerapan narasi historiografi Indonesiasentris dalam pendidikan sejarah nasional di sekolah sekolah, kami membaca diktat-diktat Sejarah Indonesia untuk sekolah menengah keatas, seperti Sejarah Nasional Indonesia III oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia dan Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI. Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah terdiri dari pemilihan subyek/tema, pengumpulan sumber, kritik extern dan intern, koroborasi, dan penulisan ( Gottschalk, 1986, hal.x-xi dan 131).

Langkah pertama, adalah pemilihan subyek,menurut Gottschalk, pemilihan subyek dapat dilakukan sesuai minat penulisnya. ( Gottschalk, 1986, hal.41) Sebagaimana alasan yang kami jelaskan diatas, demikian pula kami memilih judul ini. Langkah kedua adalah pengumpulan sumber. Menurut Gottschalk, sumber terdiri dari dua jenis yaitu sumber primer atau sumber yang diceritakan saksi mata atau yang sejaman dengan peristiwa sejarah yang dikisahkan dan sumber sekunder atau sumber dari selain saksi mata. ( Gottschalk, 1986, hal.35). Dalam sejarah masa kolonial, sumber primer adalah arsip arsip kolonial seperti yang dituliskan oleh orang-orang Belanda dan Portugis dan sejaman dengan peristiwa atau mendekati itu. Namun, menurut Gottchalk, unsur-unsur primer dapat dicari dalam sumber-sumber sekunder seperti buku sejarah. ( Gottschalk, 1986, hal.37). Oleh karena itu, untuk sumber sumber yang sulit dicari, kami mencari kutipan- kutipannya di buku-buku karya HJ De Graaf, Claude Guillot, dll.

Langkah ketiga adalah kritik extern dan intern. Kritik extern adalah kritik masalah otensitas dokumen untuk menghindari adanya dokumen yang mungkin palsu. ( Gottschalk, 1986, hal.80) dan kritik intern adalah masalah kredibilitas sumber tertentu. ( Gottschalk, 1986, hal.95). Dalam melakukan kritik extern , misalnya, kami mengkroscek ulang kutipan kutipan dokumen primer dari buku buku itu dengan website yang khusus menyediakan arsip arsip kolonial seperti Southeast Asian & Caribbean Images (KITLV) | Digital Collections, dan untuk kredibilitas, kami berupaya memilih buku buku yang ditulis oleh sejarawan yang benar benar kompeten di bidangnya. Langkah keempat adalah koroborasi, yaitu interpretasi atas fakta fakta sejarah yang didapat dari berbagai sumber. Atau dalam istilah Gottschalk, kesepakatan dengan fakta sejarah dan menentukan kebenaran fakta sejarah yang didapat dari sumber sumber tadi. ( Gottchalk, 1986, hal.114-116). Dalam hal ini, kami berupaya menyimpulkan bagaimana fakta sejarah yang sebenarnya , terlepas bertentangan dengan narasi dalam buku buku pelajaran sejarah nasional atau tidak, berdasarkan sumber primer yang kami dapat. Langkah kelima adalah penulisan. Menurut Gottchalk, penulisan sejarah bertujuan menghasilkan tulisan dengan fakta yang akurat dan bukti yang lengkap serta penyajian serta struktur yang baik. ( Gottschalk, 1986, hal.131). Dalam hal ini, kami berupaya menuliskan fakta fakta yang kami dapatkan dan perbandingannya dengan buku buku pelajaran sejarah nasional secara sistematis dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Historiografi Indonesiasentris dari Masa ke Masa dan Penerapannya pada Pendidikan Sejarah Nasional di Indonesia.

Perkembangan Historiorafi Indonesiasentris bermula pada 1957 M. Keberadaan historiografi ini dimaksudkan sebagai tandingan bagi historiografi Belanda dan Eropa yang kerap mengecilkan peran Masyarakat Indonesia. Menurut Bambang Purwanto, cerminan dari historiografi ini dapat dilihat pada karya karya Mohammad Yamin, Soekanto, dan Sanusi Pane. ( Purwanto, 2001, hal.32).

Ciri khas dari karya karya historiografi Indonesiasentris ini adalah penggambaran pahlawan pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Soekarno, dan Gajah Mada dalam karya karya M.Yamin, Soekanto, dan lain sebagainya, sebagai sosok sosok yang telah berjasa mempersatukan bangsa dan juga digambarkan secara sempurna. Karya-karya tersebut lebih berfungsi sebagai pembangun ideologi yang berfokus pada nasionalisme, revolusi, dan patriotisme. ( Purwanto, 2001, hal.33).

Pada 1960 M, historiografi Indonesiasentris berkembang menjadi lebih ilmiah, terutama dengan munculnya disertasi Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan Petani Banten pada akhir abad ke 19 M, yang dilengkapi dengan penggunaan analisis, konsep, dan lainnya. Namun, pendekatan Sartono ini kemudian mendapatkan pertentangan pada era pasca orde baru, teruama oleh muridnya sendiri, yaitu Bambang Purwanto. ( Utama, 2024, hal.1-2). Tak hanya berkembang sebagai gaya penulisan, gaya historiografi Indonesiasentris juga diterapkan ke dalam pendidikan sejarah nasional. Historiografi Indonesiasentris bahkan diterapkan ke pendidikan di Indonesia. Yang mana, historiografi ini bersifat rasis dan menggambarkan Orang Indonesia sebagai protagonis dan Belanda sebagai antagonis (Dannari, dkk, 2021, hal.428)

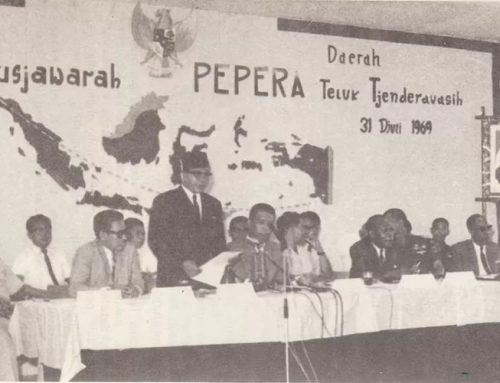

Pada 1963 M, telah dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali sejarah Indonesia, namun tidak terlaksana karena konflik politik. Selanjutnya pada 1970 M, diadakan Seminar Sejarah Nasional kedua di Yogyakarta yang bermaksud meneruskan upaya penulisan sejarah nasional. Pada 4 April 1970 M, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No.0173/1970, 4 April 1970, membentuk panitia penyusunan buku standar Sejarah Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas dan juga perguruan tinggi. ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.xiii)

Sebagaimana dijelaskan dalam Prakata Sejarah Nasional Indonesia Jilid III, tujuan penulisan buku tersebut adalah perlunya historiografi yang Indonesiasentris untuk menggantikan historiografi yang Belanda Sentris , yaitu pandangan dari sudut pandang Bangsa Indonesia sendiri. ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Nasional Indonesia, 2010, hal.xiii). Hal itu memberikan warna Indonesiasentris yang semakin kental dalam pendidikan sejarah di Indonesia.

B. Penerapan Historiografi Indonesiasentris di Masa Modern

Dalam pendidikan historiografi Indonesiasentris pada bidang pendidikan perlu adanya revolusi untuk mengembangkan pemahaman sejarah bagi generasi muda kalangan pelajar, terutama siswa bangku sekolah. Historiografi Indonesiasentris di bangku sekolah masih dinilai gagal dalam memberikan pengajaran secara lebih mendalam. Misal seperti diperkenalkannya sejarah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita hanya melihatnya sebagai peristiwa politik ketika Soekarno dan M. Hatta memproklamasikan kemerdekaan dan upacara yang mengikutinya. Namun kita melihat secara mendalam tentang seluk-beluk apakah yang benar-benar terjadi pasca kemerdekaan. Padahal penting bagi kita pelajar dari kalangan generasi muda, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas untuk mempelajari dan mendapatkan pemahaman sisi peristiwa buruk yang pernah terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan supaya belajar mengembangkan potensi diri untuk belajar dari kesalahan para pendahulu dan menciptakan solusi supaya memberikan kemajuan terhadap Peradaban Bangsa Indonesia. (Purwanto, 2006, hal.6).

Menurut Bambang Purwanto dalam bukunya berjudul “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris” Kita juga tidak diajarkan pemaknaan dari raut muka, perilaku, pakaian, dan posisi berdiri. Perlu kita ketahui bahwa setiap yang dilakukan oleh pelaku sejarah dan memengaruhi kehidupan sosial, sosial, kultural, atau pun psikologis itu semua tercatat bagian dari sejarah. Dalam segi pemaknaan kekuasaan tertinggi seperti mereka yang berjaya akan berpotensi dijatuhkan di suatu saat karena telah ditemukannya ruang untuk menjatuhkannya. Baik itu secara alami, maupun mengalami kemunduran di perkembangannya nanti. Hal ini dapat dilihat ketika Penjajah Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia II dan berimbas ke melemahnya pengaruh kekuasaan di negeri jajahannya akibat harus disibukkan kembali ke negeri asalnya sendiri untuk melakukan pembangunan ulang negara. ( Purwanto, 2006 , hal. 5)

Dari sini perlu adanya revolusi untuk perkembangan pendidikan historiografi Indonesiasentris yang lebih sesuai dengan realita objektif. Historiografi Indonesiasentris dalam pendidikan di Indonesia tak hanya mempelajari suatu peristiwa “istimewa” atau “luar biasa” dalam sejarah. Melainkan peristiwa yang terlihat “biasa” atau bahkan “kelam” juga perlu kita pelajari dalam sejarah. Karena semua peristiwa yang memengaruhi kehidupan di Indonesia adalah sejarah Indonesia dan sepatutnya menggunakan cara pandang intelektual yang kritis dan rasionalitas dalam memahami dan mengaamalkan historiografi Indonesiasentris.

C. Kritik Terhadap Historiografi Indonesiasentris dalam Pendidikan

Berdasarkan penelusuran kami pada bukti bukti sejarah di sumber-sumber lain maupun teks teks di buku pelajaran resmi dari pemerintah, kami berpendapat penerapan historiografi Indonesiasentris dalam pendidikan di Indonesia pada masa kini tidak relevan karena beberapa faktor berikut:

1. Pihak Penjajah memiliki sisi Positif dan Negatif

Menurut Dannari, ciri khas historiografi macam ini adalah menampilkan kejahatan Belanda secara “rasis” dan mengabaikan sisi kejahatan yang dilakukan oleh pribumi. ( Dannari, dkk, 2021, hal.428). Hal itu, masih dapat ditemukan dalam kutipan buku-buku teks pembelajaran sejarah untuk anak anak usia sekolah, seperti misalnya, buku teks pembelajaran sejarah nasional yang berjudul Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI yang bahkan menuliskan salah satu tugas yang harus dikerjakan siswa sebagai berikut:

“Buatlah karya tulis untuk dipresentasikan dengan judul: Keserakahan VOC” (Sadirman dan Lestariningsih, 2014, hal.33).

Penggunaan stigma yang menggambarkan hanya sisi sisi negatif dari VOC saja yang digambarkan , seperti keserakahan, penjajahan, dan lain sebagainya adalah salah satu ciri dari historiografi yang rasis tersebut. Antara lain dengan menampilkan sisi -sisi buruk saja dari VOC yang ditulisnya sebagai “congkak dan sombong” (Sadirman dan Lestariningsih, 2014, hal.25). Menurut Baroroh Baried, VOC juga memiliki jasa dalam perkembangan filologi , dan sejarah Indonesia. Salah satu Penjelajah Belanda zaman VOC, Frederick de Houtman dikenal sering membaca dan mempelajari naskah naskah Melayu. Pendeta Belanda Francois Valentijn ( 1666-1727 M) dikenal menulis karangan tentang Indonesia yang berjudul Oud Nieuw Oost Indien, yang menyebutkan beberapa judul naskah Nusantara ketika itu.

Karya karya Frederick dan Francois dikenal menyebarkan kebudayaan Nusantara yang kaya ke kalangan berbahasa Eropa seperti Bangsa Belanda. Berhubung karya karya mereka ditulis dalam Bahasa Belanda . ( Baried, 1985, hal.46-47). Dan, bukannya tanpa dampak, pada 1851 , di Belanda berdiri lembaga khusus untuk pengkajian Sejarah dan kebudayaan Indonesia maupun daerah jajahan Belanda lainnya yang bernama KITLV ( Koninkklijk Institut voor Tal land end Volkenkunde) , yang mana lembaga ini fokus pada sejarah kolonial dan kebudayaan daerah -daerah bekas jajahan Belanda semisal Suriname. ( Plimbi, 2013). Hal itu tentu tak lepas dari jasa penulis penulis zaman VOC. Karya Valentijn misalnya, merupakan sebuah ensiklopedi yang banyak membahas Sejarah Nusantara , terutama kerajaan-kerajaan Indonesia Timur dan masa penjelajahan bangsa bangsa Eropa ke Nusantara. ( Valentijn, 1856, hal.2-14)

Saat ini, cobalah tengok website KITLV Jakarta yang merupakan lembaga cabang dari KITLV Belanda untuk Wilayah Indonesia. Berapa banyak KITLV Jakarta menerjemahkan dan menerbitkan buku buku karya para Sejarawan Belanda seperti HJ De Graaf misalnya yang konsen membahas aspek kesejarahan Jawa? . Di kampus besar sekaliber UGM misalnya, buku buku De Graaf menjadi babon dalam aspek pembahasan Sejarah Mataram Islam. Dan kalau kita baca buku-buku De Graaf , maka sumbernya pun tak lepas dari catatan catatan Sejarah Zaman VOC seperti catatan Francois Valentijn misalnya. ;Lantas, tidak bisakah institusi-institusi pendidikan membuat narasi sejarah yang seimbang, bahwa Bangsa Belanda ( terutama VOC) juga sebuah etintas dalam sejarah yang memiliki sisi postif juga negatif? Jika tidak ada catatan-catatan dari Pihak VOC, bisa jadi Sejarah Indonesia masa Mataram Islam tak terdokumentasikan dengan baik. Menurut Bakir, catatan resmi Sejarah Mataram Islam yaitu Babad Tanah Jawi pertama kali ditulis pada 1680 M pada masa Pemerintahan Amangkurat II yang berkedudukan di Kartasura, dan Babad Tanah Jawi itupun baru final antara 1830-1858 M, di masa pemerintahan Raja Surakarta Pakubuwana VII . ( Bakir, dkk, 2017, hal.8). Tentu saja, awal mula penulisan ini berjarak 110 tahun dengan berdirinya Kerajaan Mataram Islam pada 1570 M. ( Ricklefs, 2007, hal.97). Dan isi dari Babad Tanah Jawi pun tidak sepenuhnya bersifat sejarah. Naskah Babad Tanah Jawi versi Ngabehi Kertapradja misalnya, yang ditulis sekitar 1874 M ( yang bisa diartikan merupakan bentuk final mengingat penulisan Babad Tanah Jawi sudah selesai 1830-1858 M), menceritakan bahwa raja-raja Jawa termasuk Kerajaan-kerajaan Hindu seperti Majapahit dan Pajajaran yang lalu dilanjutkan Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang,dan Mataram, pada dasarnya memiliki silsilah yang kembali padas Prabu Parikesit, tokoh pewayangan yang merupakan anak Abimanyu dan juga cucu Arjuna, dan jika ditarik ke atas lagi, silsilah itu bersambung pada Dewa Brahma/Batara Brama. ( Kertapradja, 2014, hal.9-10). Oleh karena itulah, menurut Ricklefs, penggunaan arsip arsip kolonial dalam melacak Sejarah Mataram Islam sangat penting, karena berfungsi sebagai sumber pembanding dan penjelas suatu narasi. ( Ricklefs, 2007, hal.100)

Jika tidak ada arsip atau catatan catatan para penulis Belanda zaman VOC tentang Kerajaan Mataram Islam, bisa dibayangkan betapa kesulitannya para sejarawan merekonstruksi sejarah Kesultanan Mataram, dan tanpa buku buku yang ditulis para sejarawan, bagaimana para pendidik di sekolah dapat menyampaikan materi pembelajaran sejarah?. Jika misalkan tidak ada orang orang seperti Francois Valentijn dan De Graaf misalnya, mungkin orang-orang Eropa tidak akan mengerti budaya kita dan menganggap kita sebagai orang-orang pinggiran yang tidak perlu didengar atau diperhatikan.

2. Kompleksnya Geopolitik pada masa Kolonial

Kesalahan lainnya, yang terkadang ditemukan dalam buku-buku teks pembelajaran Sejarah Nasional, adalah mengglorifikasi perlawanan terhadap bangsa-bangsa Eropa tanpa memerhatikan latar belakang geopolitik pada saat itu. Contohnya, adalah kutipan dari buku Sejarah Indonesia yang ditulis Sadirman dan Lestariningsih berikut, yang menyebutkan serangan Armada Demak dibawah pimpinan Pati Unus ke Malaka pada 1513 M, bertujuan untuk “melakukan perlawanan terhadap Portugis” (Sadirman dan Lestariningsih, 2014, hal. 16). Padahal, jika kita mau mencermati sumber primer berupa catatan seorang Apoteker Portugis bernama Tome Pires yang berjudul Suma Oriental dan ditulis sezaman dengan kejadian tersebut, kita akan melihat bahwa serangan tersebut dipicu latar belakang geopolitik yang lebih kompleks. Yang mana tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja. Tome Pires menyebutkan, bahwa Pati Unus yang kala itu menjabat sebagai Penguasa Jepara dibawah hegemoni Demak, 5 tahun sebelum Portugis menguasai Malaka, sudah berambisi menguasai Malaka sejak Kerajaan Malaka masih berdiri. Namun, armada yang dibangun Pati Unus baru siap pada 1512 M, saat Portugis telah bercokol di Malaka. Maka, pada 1512 M, Pati Unus melakukan serangan ke Malaka yang lalu digagalkan Pihak Portugis ( Pires, 2015, hal.258, 260, 261, dan 262, dan 385). Hal itu mencerminkan kompleksnya situasi geopolitik di masa kolonial. Pati Unus sendiri, sebetulnya , tidaklah menjadikan perang melawan Portugis sebagai agenda utamanya. Agenda utamanya adalah invasi ke Malaka. Jadi tidak tepat, apabila penulis Sejarah Indonesia hanya memotong bagian yang sesuai kehendaknya saja demi memperkuat narasinya.

Contoh lain dari hal ini adalah dinamika hubungan Demak dan Portugis. Dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid III hanya memaparkan aksi heroik Pasukan Demak dibawah kepemimpinan Fadhillah Khan/Falatehan memukul mundur Armada Portugis di Sunda Kelapa pada 1527 M. ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.54) tanpa menjelaskan naik turunnya hubungan diplomatik antara Demak dan Portugis. Jika kita mencermati sumber-sumber sezaman dari catatan-catatan Portugis, dinamika hubungan antara Demak dan Portugis sangat kompleks. Berdasarkan catatan Portugis dari Tome Pires misalnya, Demak pada 1512 M, berkolaborasi bersama Jepara dan Palembang untuk menyerang Portugis di Malaka dengan membawa 100 kapal layar, namun serangan itu mengalami kegagalan dan hanya 7 kapal layar Demak yang tersisa. ( Pires, 2015, hal.258, 261, dan 262.)

Selanjutnya, setelah kekalahan ini, Demak justru meminta perlindungan dari Portugis saat kewalahan menghadapi musuh-musuhnya di Jawa, antara lain Kerajaan Hindu terakhir yang dipimpin Guste Pate di Dayo (Daha/Kediri) dan Kerajaan Tuban. Yang mana, dua etintas ini adalah musuh-musuh utama Demak di Jawa. ( Pires, 2015, hal.245 dan 259). Joao de Barros, seorang pencatat Kronik Portugis terkemuka, Decada Das Asia/Decades yang terbit pada 1553 M, mencatat bahwa hubungan Demak dan Portugis merenggang sekitar 1522 M, saat Portugis bersekutu dengan Kerajaan Sunda yang dipimpin Raja Samiam untuk menghadapi orang-orang Islam dari Demak dan Jepara dan membangun benteng di wilayah kekuasaan Sunda yang bernama Calapa/ Kelapa (kini Jakarta) .

Pasukan Demak-Jepara dibawah pimpinan Falatehan merebut Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar 1526-1527 M dan menghalau Armada Portugis dibawah pimpinan Francisco De Sa mendarat disana (Munoz, 2013, hal.474 dan Guillot, 2011, hal.15, 32, dan 33). Plot Twist nya , pada 1546 M, Penguasa Demak, Sultan Trenggana, menggunakan tentara bayaran Portugis dalam ekspedisi melawan Panarukan yang berada dibawah kekuasaan Blambangan. Hal ini dicatat Penjelajah Portugis Fernao Mendes Pinto (1510-1583 M) yang bertempur dibawah bendera Demak pada pertempuran itu dalam memoarnya, Peregrinacao . ( Munoz, 2013, hal.415). Hal itu menunjukkan adanya dinamika hubungan antara Demak dan Portugis, yang tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sisi saja.

3. Para Penguasa Pribumi yang melawan Penjajah tidaklah sepenuhnya sempurna

Sejarah Nasional Indonesia III, saat menceritakan masa awal dan kejayaan Mataram Islam, seolah mengabaikan jejak kelam Mataram Islam di masa para Penguasa Mataram Islam awal, antara lain Ki Gede Pamanahan , Panembahan Senapati, dan Sultan Agung. Padahal 3 penguasa Mataram Islam awal diatas, selain serangkaian prestasi gemilang yang mereka torehkan, juga memiliki rekam jejak kelam yang tak dapat dipungkiri.

Jacob Couper, seorang Pedagang Belanda abad ke 17 M dalam catatannya, Verhael van het geslagt der Cheribonse princen yang ditulis pada 1 Oktober 1684 M, , sebagaimana dikutip HJ De Graaf dalam buku Awal Kebangkitan Mataram menyebutkan bahwa pendiri Mataram Islam itu, Ki Gede Pamanahan , adalah seorang perampok yang memimpin gerombolannya merebut daerah Mataram dan kemudian menggelari dirinya Kiai Gede Mataram. ( Graaf, 2019, hal.22, 88, dan 89.)

Panembahan Senapati, juga memiliki rekam jejak yang tak kalah mengerikan. Menurut laporan Rijklof Van Goens, duta besar VOC untuk Mataram, sebagaimana dikutip Sejarawan MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern , Senapati menyerang salah satu penguasa lokal di Mataram yang menolak Agama Islam, kemudian memusnahkan keluarga penguasa tersebut. ( Ricklfes, 2007, hal.97). Berkait kedua Penguasa awal Mataram Islam ini, Sejarah Nasional Indonesia III hanya memberi penjelasan singkat tanpa mempertimbangkan sumber-sumber Belanda diatas. ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.55-56)

Saat membahas kesejarah Sultan Agung pun, Sejarah Nasional Indonesia III lebih berfokus pada serangan-serangan Pasukan Mataram di masa Sultan Agung ke pusat VOC di Batavia sepanjang 1628-1629 M. ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.377-380). Sementara itu, serangan Sultan Agung ke Surabaya pada 1625 M, sebagai bagian dari ekspedisi Sultan Agung untuk menaklukkan Surabaya hanya dibahas sedikit . ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.57). Padahal, menurut salah satu sumber Jawa yaitu Serat Kandha yang dikutip HJ De Graaf dalam buku Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, Pada 1625 M, Pasukan Mataram membuat Surabaya menyerah dengan cara yang sangat merugikan warga sipil Surabaya, yaitu dengan mengotori sungai Kali Mas dan Kali Porong di Surabaya dengan bangkaidan buah aren, sehingga penduduk Surabaya dilanda penyakit batuk, gatal gatal, demam, dan sakit perut ( De Graaf, 2020, hal.149-150).

Narasi buku Sejarah Nasional Indonesia III, secara tidak objektif, menggambarkan Sultan Agung Mataram sebagai sosok pejuang murni melawan VOC , sehingga narasi yang ada terkesan “mengglorifikasi”. Padahal, Graaf, mengutip catatan Francois Valentijn, menuliskan, pada 1622 M, Sultan Agung Mataram pernah membuat kesepakatan dengan Utusan VOC, Hendrick De Haen untuk bersama sama menghadapi aliansi Surabaya-Banten. Rencananya, VOC akan memblokade Banten dengan armada lautnya, sementara Pasukan Mataram akan menyerang Surabaya dan selajutnya menuju Banten untuk menundukkan kerajaan terbarat di Pulau Jawa itu. ( Graaf, 2020, hal.114-115).

Demikian pula saat menceritakan sejarah Kerajaan Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. ( memerintah 1607-1636 M) , Sejarah Nasional Indonesia III fokus mengglorifikasi bahwa masa tersebut adalah masa kejayaan bagi Aceh, dimana Sultan Iskandar Muda berhasil mengguncang posisi Koloni Portugis di Malaka. ( Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.31). Hal itu , tentu saja sangat jauh dengan sumber primer berupa catatan Pedagang Prancis Augustin de Beualieu yang mengunjungi Aceh di masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada 1620 M, sebagaimana dikutip Sejarawan Denys Lombard dalam buku Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636, yang menggambarkan, bahwa saat menyerang Kerajaan Kedah dan menaklukkannya, Pasukan Aceh dibawah Sultan Iskandar Muda menghancurkan negeri itu dan membawa para tawanan sejumlah 7000 orang dan mengurung mereka hingga banyak yang wafat karena kelaparan. ( Lombard,1991, hal.33 dan 124.) Dan anehnya, yang terakhir ini tidak dimuat dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid III.

Patut kiranya kita mempertanyakan, Sejarah Nasional Indonesia III mengutip buku Awal Kebangkitan Mataram, Puncak Kekuasaan Mataram, dan Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda yang mana buku-buku ini mengambil sumber sumber kontemporer asing dan lokal dan menceritakan secara obyektif sejarah yang dibahas di masing masing buku, akan tetapi mengapa yang dikutip Sejarah Nasional Indonesia III hanya bagian bagian tertentu saja dan mengabaikan kutipan kutipan penting sumber kontemporer dalam buku buku sumber tersebut?.

4. Dampak Kuatnya Sentimen Entnosentris dalam buku-buku pelajaran Sejarah Nasional

Etnosentris, menurut James P Spradley, adalah deskripsi mengenai suatu bangsa tertentu yang menggambarkan suatu masyarakat dengan pandangan yang stereotipe, seperti malas, kotor, bodoh, dan lain lain. ( Spradley, 2006, hal.34). Hal ini terlihat pada deskripsi buku Sejarah Indonesia tulisan Sadirman , sebagaimana telah dibahas sebelumnya , yang cenderung mengabaikan sisi sisi positif VOC dan hanya fokus pada sisi sisi negatif VOC saja.

Sentimen etnosentris pada buku buku Pelajaran Sejarah Indonesia ini, bukan tanpa bahaya. Menurut Dannari, historiografi yang terlalu Indonesiasentris, pada dasarnya tak jauh dengan historiografi era kolonial yang mengunggulkan etnik tertentu. Historiografi semacam ini dalam pendidikan, juga berpotensi menimbulkan suatu anakronisme. ( Dannari, 2021, hal.429). Menurut KBBI , anakronisme merupakan ketidakcocokan dengan zaman tertentu. ( Arti kata anakronisme – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 26 April 2025. 20: 59 WIB). Dan, benar terjadi, saat Indonesia telah lama merdeka pun, tepatnya pada 1960 M, kekerasan pada orang-orang Indo Eropa ( etnik campuran antara pribumi dan Eropa) pun masih terjadi. Orang Indonesia mengusir orang orang Indo Eropa dan orang orang Eropa asli yang tinggal di Indonesia. Hal itu, menurut Dannari, dilakukan sebagai balas dendam penjajahan Bangsa Eropa pada Bangsa Indonesia. ( Dannari, 2021, hal.430).

Historiografi Indonesiasentris yang cenderung rasis, jika diteruskan berpotensi menimbulkan nasionalisme buta yang berujung pada rasisme. Dannari menyebutnya sebagai “rasa nasionalisme yang berlebihan dan rasial” ( Dannari, 2021, hal.434). Hal itu disebabkan, menurut Dannari, materi pembelajaran di sekolah mengesankan bahwa semua Kolonialis adalah orang jahat dan semua pribumi adalah orang yang baik, sekalipun si pribumi berbuat kekerasan terhadap kaum lain. ( Dannari, 2021, hal.431).

5. Secara Tidak Langsung Membentuk Pola Pikir Close Minded

Dalam prakata Sejarah Nasional Indonesia III, dijelaskan bahwa tulisan- tulisan sejarah dari Bangsa Belanda sudah tidak sesuai dengan keadaan Bangsa Indonesia saat ini. (Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, hal.xii). Padahal, Ricklefs menjelaskan bahwa catatan-catatan kolonial yang kontemporer dengan zaman yang dibahas sangat berguna untuk menjadi penjelas dari peristiwa-peristiwa kesejarahan bangsa ini di masa kolonial. ( Ricklefs, 2007, hal.98 dan 100).

Secara tidak langsung, Historiografi Indonesiasentris membuat pembaca meyakini bahwa narasi yang Indonesiasentris itu adalah “mendekati kebenaran mutlak” dan data-data kolonial dianggap tidak relevan sebagai refrensi sejarah. Padahal menurut Ibnu Khaldun, orang yang mempelajari sejarah hendaknya menilai berita-berita tentang sejarah itu dengan metodologi yang benar dan apa yang dikutip adalah apa yang sesuai metodologi itu. ( Ibnu Khaldun, 2023, hal.23 dan 47.). Dan, tentu saja, sumber primer atau sezaman, menurut Louis Gottschalk, menempati tempat yang penting dalam ilmu sejarah. ( Gottschalk, 1985, hal.35 dan 37).

Dari beberapa perbandingan berdasarkan data data diatas, dapat dibuat tabel berikut antara narasi historiografi Indonesiasentris dengan fakta sejarah yang terjadi.

Narasi Historiografi Indonesiasentris

- Penjajah adalah orang orang jahat, mereka tidak punya pekerjaaan selain menindas dan merugikan pribumi.

- Mereka benar benar antagonis bagi pribumi.

- Fokus pada narasi mengenai aksi perlawanan terhadap penjajah.

- Para penguasa pribumi yang melakukan perlawanan terhadap penjajah digambarkan seolah tanpa cela.

- Berpotensi menimbulkan Nasionalime berlebihan dan rasial.

- Secara tidak langsung menggiring pola pikir Close Minded.

Fakta sejarah menurut catatan catatan kontemporer

- Tidak semua bagian dari etintas penjajah itu merugikan pribumi. Beberapa diantaranya berjasa mencatat dan mengenalkan sejarah serta kebudayaan pribumi ke negara asal mereka.

- Faktanya, hubungan antara entintas lokal dan penjajah mengalami naik turun. Adanya perlawanan, tak lepas dari geopolitik lokal yang terjadi pada masa itu, antara lain persaingan antara sesama penguasa pribumi.

- Para penguasa pribumi itu juga manusia, mereka terkadang juga berbuat kelicikan demi meraih kekuasaan atau melakukan strategi yang tidak manusiawi untuk menaklukkan rival politiknya.

- Fakta sejarah, jika dibaca dari berbagai catatan kontemporer yang berbeda, menimbulkan pemahaman yang utuh terhadap peristiwa sejarah dan obyektifitas.

- Menuntut cara berpikir yang open minded.

Solusi Historiografi Indonesiasentris : Menciptakan Narasi Sejarah Kritis dan Obyektf dalam Pendidikan

Sebagai generasi muda yang berpotensi memberikan masa keemasan untuk Peradaban Bangsa, sudah sepatutnya kita perlu melakukan revolusi terhadap Historiografi Indonesiasentris yang lebih objektif dan dipelajari untuk perkembangan kehidupan bangsa di kemudian hari.

Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah “Gerakan Literasi” yakni tak hanya berpatok kepada buku pelajaran Mapel Sejarah Indonesia di sekolah. Pentingnya kita membaca dan memahami berbagai buku sejarah yang lebih kredibel dan kepenulisannya diakui mayoritas sejarawan yang lebih kompeten. Setiap buku sejarah memang dituliskan oleh penulis sejarah dengan perspektif yang berbeda. Karena itu kita perlu untuk yang namanya bersikap kritis dalam melakukan vertifikasi terhadap sumber sejarah yang ada.

Langkah kedua, Kita juga perlu bersikap netral dan tidak fanatik terhadap suatu pihak terutama fanatik dengan perspektif negara sendiri tanpa melakukan verifikasi yang lebih detail supaya kita dapat menggapai kenyataan yang meyakinkan meskipun terkadang suatu kebenaran sejarah tidak berada di pihak bangsa kita. Karena prinsip kita adalah berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada satu pihak.

Langkah ketiga, yang perlu kita lakukan adalah mempelajari semua kejadian sejarah dari segala aspek. Karena pada hakikatnya semua aspek sejarah yang terkandung itu memengaruhi setiap tatanan kehidupan masyarakat dan menentukan maju mundurnya Peradaban Bangsa. Meski terkadang aspek sejarah itu merupakan suatu keburukan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dengan mempelajari setiap aspek yang ada maka generasi intelektual diharapkan akan mengembangkan suatu sisi positif yang sudah ada dan menciptakan suatu solusi untuk mencegah hal negatif yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan di Indonesia.

Langkah keempat, perlunya kita untuk membangun jaringan masyarakat hingga dapat sampai ke pemegang kurikulum pendidikan tertinggi. Dengan semangat jiwa intelektual yang membara, kita perlu untuk menjalin komunikasi dengan pemegang kurikulum pendidikan negara, yakni Menteri Pendidikan supaya mendapatkan jalan untuk melaakukan revolusi terkait historiografi Indonesiasentris dalam pendidikan negara sesuai dengan kadar jenjangnya dan bersifat lebih objektif. Selain langkah keempat, perlu dilakukan manifestasi nyata dalam pendidikan sejarah yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan melihat sejarah dari berbagai sudut pandang.

Menurut Ibnu Khaldun, diantara kaidah-kaidah ilmu sejarah adalah menilai informasi informasi sejarah yang diterimanya sesuai prinsip prinsip kelimuan sejarah. ( Ibnu Khaldun, 2023,hal.47). Louis Gottschalk, menekankan pentingnya menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik dalam pendidikan sejarah. ( Gottschalk, 1986, hal.119-120). Dengan demikian, penting bagi seorang pendidik untuk menumbuhkan sikap kritis pada siswa siswanya dalam pendidikan sejarah. Kiranya, pendidikan sejarah yang demikian itu dapat tercapai dengan langkah-langkah seperti berikut

- Pertemuan pertama: guru menceritakan secara global bab dari buku pelajaran sejarah, semisal bab tentang masa penjajahan VOC, yang dibahas dan memancing rasa ingin tahu siswa. Siswa harus “didorong” untuk mempertanyakan kebenaran pembahasan dalam buku tersebut, bukan menerima apa adanya. Selanjutnya, guru memberi tugas pada masing masing siswa untuk mencari refrensi yang relevan dari berbagai sudut pandang , yang membahas pembahasan yang sama dengan pembahasan dalam bab di buku tersebut dari berbagai sudut pandang.

- Pertemuan kedua: forum diskusi kelas. Para siswa dan siswi berdiskusi dengan menggunakan dasar refrensi yang diperolehnya tentang bab yang pekan lalu dibahas oleh guru. Guru dapat menjadi moderator dan memastikan semua siswa aktif dalam diskusi tersebut.

- Pertemuan ketiga: Pada sesi kali ini, guru mengajak para siswa menyelami lebih dalam topik yang sedang dibahas dengan menelisik sumber sumber otentik dari berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa sejarah yang dibahas. Contoh, saat membahas masa penjajahan VOC , guru dapat mengajak siswa mengakses berbagai arsip primer yang membahas peristiwa tersebut dari catatan harian VOC di website website Belanda yang menyediakan, semisal KITVL dan Delpher. Untuk Website Delpher, tersedia terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Untuk perspektif pribumi, guru dapat mengajak siswa ke perpustakaan yang menyediakan naskah naskah lokal yang membahas peristiwa tersebut, semisal Babad Tanah Jawi dan Serat Kandha.

- Pertemuan keempat: Kali ini guru mengajak para siswa mengunjungi situs berkait peristiwa yang sedang dibahas dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mengunjungi setiap situs yang berbeda. Semisal jika membahas penjajahan VOC, setiap kelompok mengunjungi situs yang berbeda yang disitu terjadi satu peristiwa penting masa itu. Setiap kelompok bertugas merekonstruksi kejadian tersebut berdasarkan tinggalan arkeologis di situs berkait dan juga perspektif dari berbagai sumber yang telah dibahas pekan lalunya maupun buku buku sejarah dan jurnal yang tersedia.

- Pertemuan kelima: Masing masing kelompok mempresentasikan temuannya sebagai ujian bab tersebut. Dengan demikian, siswa didorong untuk menyelidiki lebih dahulu informasi yang didapatnya dengan membandingkan perspektif dari berbagai sumber , bukan hanya menerima dari satu sudut pandang saja tanpa adanya kroscek dari sumber sumber yang beragam.

KESIMPULAN

Historiografi Indonesiasentris muncul sebagai reaksi atas historiografi Penjajah Belanda yang memposisikan orang orang pribumi yang melawan penjajah sebagai pemberontak. Oleh karena itu, sekitar setelah 1945-1946 M, pasca kembalinya Bangsa Belanda ke Indonesia, muncullah historiografi Indonesiasentris yang rasis, yang memposisikan buruk Bangsa Eropa serta mengunggulkan bangsa Indonesia. Tokoh tokohnya antara lain Mohammad Yamin dan Soekanto. Tujuan historiografi ini adalah untuk pembentukan jati diri bangsa di masa revolusi. Inipun dilanjutkan hingga 1970 M, dimana Sejarah Nasional Indonesia sebagai babon pembelajaran Sejarah Indonesia disusun. Yang mana, buku ini menawarkan sebuah cara pandang historiografi yang kental dengan sudut pandang Indonesiasentris. Namun, untuk masa modern, historiografi ini sudah tidak relevan untuk diterapkan , disebabkan setelah diteliti lebih lanjut, ada beberapa kelemahan historiografi ini, yaitu memicu rasisme pada Bangsa Eropa, dan adanya ketidakcocokan dengan sumber sumber kontemporer serta kompleksnya karakteristik pelaku sejarah, geopolitik, dan lain lain. Oleh karena itu, sangat penting menerapkan historiografi yang objektif dalam pendidikan dan mendorong siswa berpikir kritis tentang narasi sejarah yang ada dari berbagai sumber , tidak hanya menerima satu sudut pandang saja.

Sumber Referensi

Buku

Gottschalk, Louis ( 1986)Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press.

Baroroh, Baried (1985) Pengantar Teori Filologi,Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Bauer, Susan Wise ( 2021) Sejarah Dunia Zaman Renaisans: Dari Penemuan Kembali Aristoteles Sampai Penaklukan Konstantinopel, Jakarta : Elex Media Komputindo.

Katsir, Ibnu ( 2020) Al-Bidayah wa an- Nihayah, edisi ringkas oleh DR.Ahmad al Khani, Surakarta: Penerbit Insan Kamil.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia (2010) Sejarah Nasional Indonesia Jilid III : Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Ricklefs, M.C (2007) Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, : Ombak. Carey, Peter (2019) Inggris di Jawa 1811-1816 , Jakarta : Penerbit Kompas.

Lombard, Denys ( 1991) Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda 1607- 1636, Jakarta : Balai Pustaka.

Graaf, HJ De ( 2019) Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati, Yogyakarta :Mata Bangsa.

Graaf, HJ De (2020) Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, Yogyakarta: Mata Bangsa.

Guillot, Claude (2011) Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII, Jakarta: KPG.

Munoz, Paul Michel ( 2013) Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara ( Jaman Pra-Sejarah-Abad XVI), Yogyakarta: Penerbit Media Abadi.

Valentijn, Francois( 1856) Oud Een Nieuw Oost Indien Meet Anteekeningen, Volledige Inhoudsregister Chronologische Lijsten, Enz. Eerste Deel, Gravenhage: KITLV.

Khaldun, Ibnu (2023) Mukaddimah: Sebuah Karya Mega Fenomenal dari Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan, Jakarta: al-Kautsar.

Purwanto, Bambang (2006) Gagalnya Historiografi Indonesiasentris, Yogyakarta: Ombak.

Spradley, James ( 2006) Metode Etnografi, Yogyakarta:cTiara Wacana.

Sadirman dan Lestariningsih, Amurwani Dwi ( 2014) Sejarah Indonesia SMA/MA SMK/MAK Kelas XI, Jakarta : Kemdikbud.

Cribb, Robert dan Kahin, Audrey ( 2012) Kamus Sejarah Indonesia, Depok: Komunitas Bambu.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Dannari, G. L., Ulfa, M., & Ayundasari, L. (2021). Dekolonialisasi: Menuju pembebasan materi pembelajaran Sejarah di Indonesia abad 21. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4), 425-436. https://doi.org/10.17977/um063v1i4p425-436

Purwanto, B. (2001). Historisme baru dan kesadaran dekonstruktif: kajian kritis terhadap historiografi Indonesiasentris. Humaniora, 13(1), 29-44. https://doi.org/10.22146/jh.709

Bakir, B., & Fawaid, A. (2017). Kontestasi dan Genealogi “Kebangkitan” Islam Nusantara: Kajian Historiografis Babad Tanah Jawi. Jurnal Islam Nusantara, 1(1), 1-26. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2940578&val=2601 4&title=KONTESTASI%20DAN%20GENEALOGI%20KEBANGKITAN%20ISLAM%20NUSANTARA%20KAJIAN%20HISTORIOGRAFIS%20BABAD%20 TANAH%20JAWI

Utama, W. S (2024). Ke Mana Arah Historiografi Indonesia Hari Ini?. Lembaran Sejarah, 20(1), 1-5. https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/97590

Artikel Online

Plimbi (2013): KITLV – Situs Penyedia Foto Indonesia Tempo Dulu – Article – Plimbi Social Journalism | Plimbi.com, diakses 5 Mei 2025, 00: 00 WIB.

Website Penyedia dokumen dan kamus online:

Arti kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Southeast Asian & Caribbean Images (KITLV) | Digital Collections