Oleh: Muhammad Rakha Khairunafi’ (Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2022)

Pendahuluan

Jepara merupakan sebuah kabupaten yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Pada masa lampau, Jepara memiliki posisi strategis dan memainkan peranan signifikan dalam konteks sejarah sosial, ekonomi, dan keagamaan di Pulau Jawa. Jepara dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, khususnya dalam bidang perdagangan maritim dan penyebaran agama Islam. Keberadaannya sebagai pelabuhan dagang utama menjadikan Jepara sebagai titik pertemuan berbagai jaringan perdagangan regional dan internasional. Kondisi ini mendorong terjadinya arus migrasi dan interaksi budaya, yang ditandai dengan kedatangan dan menetapnya para pendatang dari berbagai kawasan, baik dari dalam maupun luar Nusantara.

Pada era Kesultanan Demak, Jepara menjadi salah satu daerah kekuasaan Demak. Namun, dalam perkembangannya Kesultanan Demak mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan pasca Sultan Trenggana wafat—Sultan Demak ketiga. Sebagai putri dari Sultan Trenggana, Ratu Kalinyamat memegang peranan strategis serta memiliki posisi yang cukup berpengaruh dalam struktur kekuasaan Kesultanan Demak. Kedudukan genealogisnya memberikan legitimasi politik yang kuat, sehingga ia mampu berperan aktif dalam dinamika pemerintahan dan pengambilan keputusan di lingkungan kesultanan (Azmi & Rahmawatiningsih, 2024).

Kemajuan dan kejayaan Jepara pada masa lampau tidak dapat dilepaskan dari peran sentral figur pemimpinnya, yaitu Ratu Kalinyamat. Tokoh ini memiliki reputasi yang cukup menonjol, khususnya di wilayah Jawa Tengah, dan dikenal bukan hanya karena penampilannya yang menarik secara fisik, tetapi juga karena karakter kepemimpinannya yang berani dan visioner. Ratu Kalinyamat merupakan istri dari Pangeran Toyib, yang juga dikenal dengan nama Pangeran Hadiri. Selama masa pemerintahannya, Ratu Kalinyamat memprioritaskan penguatan sektor perdagangan maritim melalui pengembangan pelabuhan Jepara sebagai pusat aktivitas ekonomi strategis. Di samping itu, ia juga menaruh perhatian besar terhadap aspek kemiliteran dengan menjalin aliansi politik dan kerja sama strategis dengan sejumlah kerajaan maritim seperti Banten, Cirebon, Johor, Aceh, dan Maluku. Salah satu manifestasi nyata dari kapabilitas militernya adalah keterlibatannya dalam ekspedisi militer yang bertujuan mengusir kekuatan kolonial Portugis dari wilayah Malaka pada tahun 1574 (Rejeki, 2019).

Namun demikian, seiring dengan berkurangnya keterlibatan Ratu Kalinyamat dalam panggung politik, Kesultanan Demak mengalami kemunduran signifikan. Tantangan terbesar datang dari Kerajaan Mataram yang pada tahun 1599 melancarkan serangan besar-besaran, yang pada akhirnya berdampak pada runtuhnya eksistensi Kesultanan Demak sebagai entitas politik yang berdaulat.

Selama kurang lebih tiga dekade masa kepemimpinannya, Ratu Kalinyamat berhasil mengantarkan Jepara mencapai puncak kejayaan, khususnya dalam bidang kemaritiman dan militer. Di bawah kepemimpinannya, Jepara memiliki armada laut yang kuat dan disegani. Salah satu pencapaannya yang menonjol adalah keberaniannya memimpin ekspedisi militer terhadap kekuatan kolonial Portugis di Malaka, yang dilakukannya sebanyak dua hingga tiga kali. Meskipun dalam salah satu ekspedisinya pasukan Jepara berhasil melakukan pengepungan terhadap wilayah kekuasaan Portugis di Malaka selama tiga bulan, upaya tersebut pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan pasukan Jepara kembali ke tanah Jawa. Komando ekspedisi militer tersebut dipercayakan kepada Kyai Demang Laksamana, yang dalam catatan sumber Portugis disebut dengan nama Quilidamao (Hayati, 2010). Ekspedisi ini mencerminkan tingkat kematangan strategi militer serta tekad politik Ratu Kalinyamat dalam menghadapi dominasi kolonial asing di kawasan Asia Tenggara

Biografi Ratu Kalinyamat

Ratu Kalinyamat merupakan keturunan dari garis kerajaan Demak, sebagai cucu dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Raden Patah memiliki empat orang putra, yakni: putra pertama bernama Ratu Mas; putra kedua adalah Adipati Unus yang kemudian naik takhta sebagai Sultan Demak kedua; putra ketiga, Pangeran Seda Lepen, yang memiliki seorang putra bernama Arya Penangsang (kemudian dikenal sebagai Adipati Jipang); serta putra keempat, Pangeran Trenggana (Sofiana & Alnianingrum, 2017).

Gambar I: Lukisan Ratu Kalinyamat Karya Jatmiko

Sumber: Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Kalinyamat)

Nama Kalinyamat merujuk pada suatu wilayah yang terletak di antara Kudus dan Jepara, yang diduga menjadi pusat pemerintahan ketika Pangeran Kalinyamat—dalam hal ini Sultan Hadirin—memegang kekuasaan. Pangeran Kalinyamat juga kerap disebut sebagai Pangeran Jepara, merujuk pada pelabuhan penting di kawasan tersebut. Oleh karena itu, istrinya dikenal dengan sebutan Ratu Kalinyamat maupun Ratu Jepara. Dalam tradisi politik Jawa, penamaan seorang pemimpin daerah umumnya disesuaikan dengan nama wilayah kekuasaan atau tempat tinggalnya, sehingga nama geografis sering kali melekat pada identitas penguasa (Hayati, Yulianti, & Sugiyono, 2000, hal. 39).

Ratu Kalinyamat, yang memiliki nama asli Retna Kencana (Azmi & Rahmawatiningsih, 2024), adalah putri ketiga dari Pangeran Trenggana. Pangeran Trenggana sendiri memiliki enam orang anak: Pangeran Mukmin (yang dikenal sebagai Sunan Prawata); putri pertama yang menikah dengan Pangeran Langgar (Adipati Sampang, Madura); putri kedua, Retna Kencana (Ratu Kalinyamat); putri ketiga yang dinikahkan dengan Pangeran Pasarean (Pangeran Hasanudin); putri keempat yang menjadi istri Joko Tingkir (kemudian bergelar Hadiwijaya); serta putri bungsu yang menikah dengan Pangeran Timur (Adipati Madiun) (Sofiana & Alnianingrum, 2017).

Menurut Achmad dalam Azmi & Rahmawatiningsih (2024), wafatnya Sultan Trenggana menimbulkan konsekuensi politis berupa pembagian wilayah Kesultanan Demak kepada para ahli warisnya secara proporsional. Pangeran Mukmin (Sunan Prawata) memperoleh kekuasaan atas wilayah Prawata, sementara Ratu Kalinyamat diberi kekuasaan atas wilayah Jepara, yang berpusat di daerah Kalinyamat, sesuai dengan wilayah kekuasaan suaminya, Sultan Hadirin. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai sosok perempuan yang cerdas dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.

Meskipun tidak memiliki keturunan biologis, ia aktif mengasuh dan membimbing para keponakannya. Dalam catatan “Sejarah Banten” disebutkan bahwa Ratu Kalinyamat pernah mengasuh Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin—penguasa pertama Kesultanan Banten yang memerintah pada periode 1552–1570—yang menikah dengan putri dari Kesultanan Demak, Pangeran Ratu. Berdasarkan historiografi Banten, Maulana Hasanuddin diakui sebagai pendiri Kesultanan Banten dan merupakan keturunan langsung dari Demak. Ayahnya, Fatahillah, menikah dengan saudara perempuan Sultan Trenggana, sementara Maulana Hasanuddin sendiri kemudian menikah dengan putri Sultan Trenggana. Dari pernikahan tersebut, lahir dua orang putra: Maulana Yusuf dan Pangeran Jepara. Pangeran Jepara, yang dikenal juga sebagai Pangeran Arya, dinamai demikian karena kelak ia menggantikan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa wilayah Jepara. Selama diasuh di Jepara, Pangeran Arya diperlakukan layaknya seorang putra mahkota. Setelah wafatnya Ratu Kalinyamat, ia naik takhta dan memegang kendali atas Jepara dengan gelar Pangeran Jepara. Namun, dibandingkan dengan masa pemerintahan bibinya, kiprahnya dalam bidang politik dan ekonomi tidak menonjol secara signifikan (Hayati, 2010).

Namun, masa kebersamaan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin tidak berlangsung lama. Sultan Hadirin gugur akibat konflik politik yang melibatkan perebutan kekuasaan dengan Arya Penangsang. Pasca kematian suaminya, Retna Kencana diangkat sebagai penguasa Jepara dan dinobatkan secara resmi pada 10 April 1549, sebagaimana tercermin dalam sengkalan Trus Karya Tataning Bumi. Pada awal masa pemerintahannya, ia sempat mengalami ketidakstabilan akibat ancaman dari Arya Penangsang. Namun, situasi tersebut berhasil diatasi dengan bantuan Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang (Azmi & Rahmawatiningsih, 2024).

Perkembangan Politik Jelang Akhir Pemerintahan Kesultanan Demak

Pasca Sultan Trenggana wafat ketika ekspedisi di Panarukan, penerus kekuasaan Kesultanan Demak digantikan oleh Sunan Prawata. Masa pemerintahan Sunan Prawata diwarnai oleh ketegangan politik yang disebabkan oleh konflik internal keluarga kerajaan. Sebelumnya, Sunan Prawata diketahui telah membunuh pamannya, Raden Mas Alit—adik Sultan Trenggana—yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Seda Lepen (Hayati, Yulianti, & Sugiyono, 2000, hal. 48). Tindakan tersebut menimbulkan sentimen dendam dari pihak keluarga almarhum, khususnya dari putranya, Arya Penangsang. Ketidakpuasan Arya Penangsang atas pengangkatan Sunan Prawata sebagai penguasa menimbulkan kecemburuan dan permusuhan yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan terhadap Sunan Prawata (Sofiana & Alnianingrum, 2017).

Terbunuhnya Sunan Prawata semakin menguatkan ambisi politik Arya Penangsang untuk merebut kekuasaan dan menduduki takhta pemerintahan Kesultanan Demak. Dalam rangka mencapai tujuannya, Arya Penangsang mengambil langkah-langkah strategis untuk menyingkirkan para pesaingnya, khususnya kerabat dekat Sultan Trenggana yang dianggap sebagai ancaman terhadap klaim kekuasaannya. Salah satu target utama berikutnya adalah Sultan Hadirin, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat, yang juga merupakan menantu Sultan Trenggana. Bagi Arya Penangsang, tokoh ini memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya karena kedekatannya dengan keluarga kerajaan, tetapi juga karena pengaruhnya yang besar dalam bidang politik dan pemerintahan. Sultan Hadirin dipandang sebagai calon kuat pewaris tahta. Selain itu, wilayah kekuasaannya yang meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan secara geografis berada dekat dengan pusat kekuasaan Demak, sehingga dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi ambisi Arya Penangsang (Hayati, Yulianti, & Sugiyono, 2000, hal. 49).

Ratu Kalinyamat bersama suaminya, Sultan Hadirin, sempat menghadap Sunan Kudus di Kudus untuk menuntut keadilan atas konflik politik yang tengah berlangsung. Namun, dalam perjalanan pulang dari kunjungan tersebut, Sultan Hadirin dibunuh oleh Arya Penangsang beserta para pengikutnya. Peristiwa tragis ini mendorong Ratu Kalinyamat untuk menempuh jalan spiritual dalam rangka mencari keadilan ilahi. Ia kemudian meninggalkan kehidupan istana beserta segala kemewahannya dan memilih untuk bertapa. Laku spiritualnya dikenal dengan istilah tapa wuda sinjang rambut, yaitu bertapa dalam keadaan tanpa busana, hanya menggunakan rambut panjangnya sebagai penutup tubuh. Pertapaan ini dilakukan di Gunung Danaraja, yang terletak di sebelah utara aliran Sungai Jepara (Sofiana & Alnianingrum, 2017).

Menurut Hayati dkk. (2000, hal. 51-52), untuk meredakan konflik internal di lingkungan Kesultanan Demak, Ratu Kalinyamat memanfaatkan otoritas politiknya dengan menjanjikan penyerahan seluruh kekuasaan dan hartanya kepada siapa pun yang mampu menyingkirkan Arya Penangsang. Keputusan ini mencerminkan keberanian dan pengaruh besar Ratu Kalinyamat dalam dinamika politik saat itu. Hadiwijaya, Sultan Pajang, merespons seruan tersebut dan menunjukkan keberaniannya menghadapi Arya Penangsang. Setelah membunuh Sunan Prawata dan Sultan Hadirin, Arya Penangsang berusaha menyingkirkan Hadiwijaya secara diam-diam, sebagaimana disarankan oleh Sunan Kudus. Namun, berdasarkan sumber tradisional, upaya tersebut gagal karena Hadiwijaya dianggap memiliki kesaktian. Rencana lanjutan untuk menjebaknya melalui undangan ke Kudus pun tidak membuahkan hasil.

Setelah mengetahui adanya upaya pembunuhan terhadap dirinya oleh Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya mengambil langkah tegas dengan menghimpun kekuatan bersama tiga tokoh yang juga merupakan murid Sunan Kalijaga, yaitu Ki Pamanahan, Ki Pandjawi, dan Ki Juru Mertani, untuk menaklukkan wilayah Jipang yang merupakan basis kekuasaan Arya Penangsang. Dalam pertempuran yang berlangsung, Arya Penangsang akhirnya tewas di tangan Danang Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya (Sofiana & Alnianingrum, 2017). Konflik internal yang melanda Kesultanan Demak tidak hanya menciptakan instabilitas politik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap melemahnya struktur pemerintahan dan penurunan eksistensi Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan di wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, Ratu Kalinyamat bersedia menyerahkan segala yang dimilikinya kepada Sultan Hadiwijaya, namun tawaran tersebut ditolak. Sebaliknya, Kesultanan Pajang memberikan hak otonomi khusus kepada Jepara, yang memungkinkan wilayah tersebut menjalankan sistem pemerintahan secara mandiri di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat (Azmi & Rahmawatiningsih, 2024).

Peran Politik Ratu Kalinyamat dalam Melanjutkan Pemerintahan Jepara

Setelah berakhirnya peperangan melawan Jipang dan terbunuhnya Arya Penangsang, Jepara mengalami perkembangan signifikan. Sementara Sultan Pajang sibuk melakukan konsolidasi wilayah, Jepara fokus pada pemulihan pemerintahan dan ekonomi yang terabaikan akibat konflik politik. Kekalahan dalam perang laut melawan Malaka pada tahun 1512-1513 semasa pemerintahan Pati Unus menyebabkan hampir hancurnya kekuatan Jepara. Namun, meskipun perdagangan laut sempat terhambat, Ratu Kalinyamat berhasil menghidupkan kembali aktivitas perdagangan Jepara beberapa tahun setelahnya. Pada pertengahan abad ke-16, Ratu Kalinyamat memprioritaskan konsolidasi ekonomi, dan perdagangan Jepara dengan wilayah seberang laut semakin berkembang. Berdasarkan catatan Portugis, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai tokoh penting di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Barat pada masa itu. Ia dihormati sebagai kepala keluarga Kesultanan Demak yang sesungguhnya, dengan kekuasaan Pangeran Pangiri di Demak yang relatif lemah dan kemunculan kekuasaan raja-raja Banten dan Cirebon yang baru berkembang. Sementara itu, Sultan Pajang, Hadiwijaya, tidak menjadi penghalang bagi Ratu Kalinyamat. Dengan demikian, di antara pewaris dinasti Demak di pantai utara Jawa, Ratu Kalinyamat merupakan figur yang paling menonjol (Hayati, Yulianti, & Sugiyono, 2000, hal. 62).

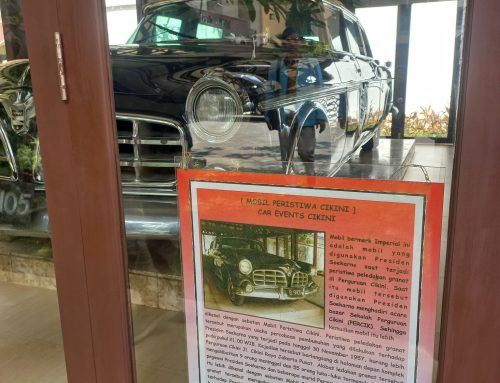

Gambar 2: Relief pada makam Ratu Kalinyamat di Masjid Mantingan di Jepara, Jawa Tengah

Sumber: https://oceania.id/posts/286380/ratu-kalinyamat-pembela-samudera-nusantara)

Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, fokus utama strategi pengembangan Jepara terletak pada penguatan sektor perdagangan dan angkatan laut. Kedua sektor ini dipandang memiliki potensi besar untuk berkembang, dengan syarat adanya kerjasama yang erat dengan kerajaan-kerajaan maritim di sekitarnya, seperti Johor, Maluku, Banten, dan Cirebon (Hayati, Yulianti, & Sugiyono, 2000, hal. 63). Menurut Veth dan Ricklefs dalam Supriyono (2013), kebesaran dan pengaruh Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin Jepara pernah digambarkan oleh penjelajah Portugis, Diego de Conto, yang menyebutnya sebagai Rainha de Jepara senhora poderosa e rica, atau “Ratu Jepara, wanita yang berkuasa dan kaya raya”. Selama sekitar 30 tahun masa pemerintahannya, ia membawa Jepara mencapai puncak kejayaan, termasuk dalam bidang militer. Ia memimpin beberapa ekspedisi militer ke Malaka untuk membantu Sultan Johor dan Sultan Aceh melawan Portugis. Meskipun penyerangan pada tahun 1551 dan 1574 tidak membuahkan kemenangan, usaha tersebut menunjukkan komitmen Ratu Kalinyamat dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Beberapa sumber mencatat bahwa ekspedisi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1550, 1573, dan 1574.

Keunggulan ekonomi Jepara di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat memerlukan pengaturan yang cermat dalam sistem perdagangan. Untuk mengelola proses ekspor-impor, Ratu Kalinyamat menunjuk Bupati-Wedana yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Salah satu komoditas unggulan yang diekspor adalah beras, yang juga menjadi salah satu monopoli raja, sehingga perhatian utama Bupati-Wedana tertuju pada ekspor bahan pangan utama ini (Reid, 2011, hal. 148). Selain itu, Bupati-Wedana memiliki tanggung jawab untuk memilih komoditas dagang dan mengatur jalannya perdagangan dengan wilayah lain, seperti Jambi dan Aceh. Hubungan perdagangan antara Jepara dan Jambi ditunjukkan melalui pengiriman lada dari Jambi ke Jepara, sementara Jepara mengirimkan beras dan garam yang kemudian diperdagangkan di Jambi (Sofiana & Alnianingrum, 2017).

Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, kebijakan politiknya didorong oleh ekspedisi melintasi Laut Jawa dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan. Seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan laut, yang turut membawa agama Islam ke Nusantara, wilayah Jepara juga terdampak oleh proses ini. Kerjasama dagang yang dijalin oleh Jepara dengan Malaka memfasilitasi penyebaran agama Islam di kawasan ini (Sofiana & Alnianingrum, 2017). Di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat, yang diwarnai dengan perdagangan dengan pedagang Gujarat dan Arab, Jepara menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ratu Kalinyamat mendirikan Masjid Mantingan di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini didirikan pada tahun 1481 Saka atau 1559 Masehi, seperti yang tercatat dalam candra sengkala yang terukir pada mihrab masjid, “Rupa Brahmana Warna Sari,” yang menandakan tahun pendiriannya (Supriyono, 2013). Pendirian Masjid Mantingan ini menunjukkan kejayaan pemerintahan Jepara di bawah Ratu Kalinyamat, serta menegaskan peran Jepara sebagai salah satu kota penting dalam perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-16.

Azmi dan Rahmawatiningsih (2024) mengungkapkan bahwa Ratu Kalinyamat menunjukkan sikap visioner dalam memimpin, yang tercermin dalam berbagai aspek perubahan signifikan yang berdampak positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Sikap visioner ini dapat dijelaskan dalam beberapa konteks berikut:

- Konteks strategis: Ratu Kalinyamat berhasil memenuhi peran sebagai aktor utama dalam pertahanan Jepara dengan visinya untuk mengonsolidasikan hubungan strategis dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Malaka, Johor, dan Maluku.

- Konteks teknologi: Ratu Kalinyamat memprakarsai pengembangan teknologi industri pembuatan kapal, yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah yang dipimpinnya.

- Konteks industri: Transformasi dalam industri pertahanan, baik di tingkat regional maupun internasional, memiliki dampak besar terhadap industri pertahanan serta konstruksi ekonomi yang mendukung stabilitas wilayah.

- Integrasi ekonomi dan geopolitik: Ratu Kalinyamat juga mendorong integrasi antara ekonomi, industri, politik luar negeri, serta geopolitik dengan negara-negara sahabat seperti Johor, Aceh, dan Maluku, demi mendukung kepentingan nasional Jepara.

Kepemimpinan yang dilakukan Ratu Kalinyamat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam membangun hubungan kerjasama yang efektif dengan golongan pria, yang memperkuat citra bahwa seorang wanita pun dapat memimpin dengan sukses. Dalam masa pemerintahannya, Ratu Kalinyamat berhasil menjadikan Jepara sebagai wilayah yang lebih maju dan berkembang. Ratu Kalinyamat mencerminkan kedewasaan sebagai seorang pemimpin wanita, yang meskipun memegang peran dominan, tetap menunjukkan sifat empati, kelembutan, namun juga tegas dan penuh keberanian (Darmayanti, 2015).

Jepara Pasca Ratu Kalinyamat

Pengganti Ratu Kalinyamat adalah Pangeran Jepara yang memerintah antara tahun 1579 hingga 1599. Berdasarkan keterangan dalam Babad Tanah Jawi, Pangeran Jepara merupakan anak angkat dari Ratu Kalinyamat. Sementara itu, menurut sumber dari historiografi Banten, tokoh tersebut—dikenal sebagai Pangeran Aria atau Pangeran Jepara—dinyatakan sebagai putra Raja Hasanudin dari Banten yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahannya, Jepara mulai mengalami kemunduran peran sebagai pelabuhan niaga utama. Kemerosotan ini tampaknya berkaitan erat dengan wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 serta pergeseran pusat kekuasaan dari Demak ke Kesultanan Pajang sebagai kekuatan baru di Pulau Jawa (Supriyono, 2013).

Gambar 3: Kompleks Makam Ratu Kalinyamat Jepara, Jawa Tengah

Sumber: https://in.pinterest.com/pin/715720565805706866/

Menurut Sartodirdjo dalam Hayati dkk. (2000, hal. 67), terdapat indikasi bahwa kemunduran/kehancuran Jepara disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram pada tahun 1599. Tidak dapat disangkal bahwa Jepara kemungkinan besar turut menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh ekspansi militer Kesultanan Mataram. Dalam konteks tersebut, sangat mungkin bahwa istana Kalinyamat juga mengalami kehancuran sebagai bagian dari upaya penaklukan tersebut. Strategi ekspansi ini bertujuan untuk menumpas seluruh potensi perlawanan politik yang masih tersisa serta untuk menguasai sumber-sumber kekayaan ekonomi, khususnya yang diperoleh dari aktivitas perdagangan di kota-kota pelabuhan.

Letak geografis Jepara yang strategis menjadi faktor utama yang mendorong pihak VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) untuk mendirikan sebuah benteng di wilayah tersebut pada tahun 1615. Benteng yang dibangun dengan denah berbentuk segitiga ini terletak di atas bukit di tepi laut, dan berfungsi sebagai loji atau kantor dagang yang dilengkapi dengan sistem pertahanan. Pendirian loji ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan VOC akan komoditas dagang yang diekspor melalui pelabuhan Jepara. Dalam pandangan VOC, Jepara merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Ketertarikan VOC terhadap Jepara tidak hanya disebabkan oleh posisinya yang strategis dalam jaringan perdagangan maritim, tetapi juga karena wilayah pedalaman di sekitarnya yang subur dan berpotensi besar sebagai penghasil komoditas utama, khususnya beras (Hayati, Yulianti, & Sugiyono, 2000, hal. 68).

De Graaf dalam Hayati dkk. (2000, hal. 69), mengungkapkan bahwa Dalam sumber-sumber sejarah tidak ditemukan informasi mengenai keberlanjutan garis keturunan atau ahli waris dari keluarga kerajaan Jepara. Seiring integrasi Jepara ke dalam struktur pemerintahan Kesultanan Mataram, kota pelabuhan ini dikelola oleh seorang bupati yang diangkat langsung oleh raja. Sepanjang abad ke-17, Jepara tetap memainkan peran strategis sebagai titik temu antara penguasa lokal Jawa dan pihak Belanda dari Batavia (Jakarta). Pada masa pemerintahan Sultan Agung hingga Amangkurat I, Jepara berfungsi sebagai pelabuhan utama Kesultanan Mataram dan sekaligus menjadi pusat administrasi regional Pasisiran Wetan. Di kota ini, wedana bupati berkedudukan sebagai pejabat tertinggi yang mengoordinasikan aktivitas administratif pesisir, sementara syahbandar bertugas sebagai otoritas pelabuhan yang pertama kali berinteraksi dengan kapal-kapal asing. Namun, seiring perkembangan, peranan vital Jepara dalam sektor pelabuhan dan perdagangan secara bertahap tergeser oleh kota Semarang.

Daftar Pustaka

Azmi, I. K., & Rahmawatiningsih. (2024). Jejak Kepemimpinan Ratu Kalinyamat (De Kranige Dame). HISTORIA PEDAGOGIA: Jurnal Penelitian dan Inovasi Pendidikan Sejarah, 13(2), 32-41.

Darmayanti, F. (2015). Peran Kepemimpinan Wanita dan Keterlibatannya dalam Bidang Politik di Indonesia. Jurnal Aspirasi, 2.

Hayati, C. (2010). Ratu Kalinyamat: Ratu Jepara Yang Pemberani. Citra Leka dan Sabda.

Hayati, C., Yulianti, D., & Sugiyono. (2000). Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara Pada Abad XVI. Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.

Reid, A. (2011). Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rejeki, S. K. (2019). Peranan Ratu Kalinyamat dalam Perkembangan Kota Jepara (1549-1579). Sosio E-Kons, 11(2), 174-182.

Sofiana, A., & Alnianingrum, S. (2017). Ratu Kalinyamat Penguasa Wanita Jepara Tahun 1549-1579. AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, 5(3), 1069-1080.

Supriyono, A. (2013). Tinjauan Historis Jepara Sebagai Kerajaan Maritim dan Kota Pelabuhan. Jurnal Paramita, 23(1), 27-39.

😍😍😍