Oleh: Muhammad Rakha Khairunafi’ (Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2022)

Pendahuluan

Narasi historis mengenai wanita menunjukkan bahwa pergerakan wanita menjadi tema dominan dalam penulisan sejarah wanita di Indonesia. Hal itu terjadi karena banyak yang menganggap bahwa gerakan perempuan adalah bentuk nyata dari upaya dan perjuangan perempuan untuk bebas dari peran tradisional di rumah dan lebih diakui di masyarakat (Triwibowo, 2006). Pada masa kolonial, wanita masih dipandang rendah oleh banyak laki-laki dan mengalami diskriminasi. Peran mereka sangat terbatas, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan di dunia politik. Dalam bidang pendidikan, wanita dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena perannya dianggap hanya sebatas mengurus rumah tangga, seperti memasak dan menjahit. Selain itu, hanya perempuan dari kalangan bangsawan atau keluarga pegawai pemerintah yang memiliki kesempatan untuk bersekolah. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan gender di masyarakat pada masa itu (Putri, 2023).

Pada awal pergerakan di Indonesia, perjuangan perempuan berfokus pada peningkatan status sosial mereka. Masalah utama yang mendorong gerakan ini adalah posisi wanita dalam pernikahan dan kehidupan keluarga (Pringgodigdo, 1991). Berbagai organisasi didirikan, akan tetapi semuanya masih beroperasi di tingkat daerah dan belum terkoordinasi secara nasional. Fokus utama mereka sejalan dengan isu-isu yang dihadapi organisasi wanita di negara lain saat itu, seperti pendidikan bagi wanita. Selain itu, mereka juga menaruh perhatian pada berbagai masalah sosial, seperti prostitusi, pergaulan bebas, pernikahan anak, serta perdagangan wanita dan anak (Wieringa, 1950).

Perjuangan perempuan Indonesia berlangsung secara luas dan terus menerus. Buktinya, perjuangan mereka tetap berlanjut meskipun Indonesia mengalami pendudukan Jepang. Namun, usaha mereka harus terhenti sejenak ketika Jepang menduduki Indonesia (1942) dengan “mengebiri” semua organisasi pergerakan yang berimbas ke organisasi pergerakan wanita di Indonesia. Penduduk pribumi hanya diperbolehkan melakukan kegiatan yang mendukung kepentingan Asia Timur Raya (Abdullah, Rahman, & Prasetyo, 2022).

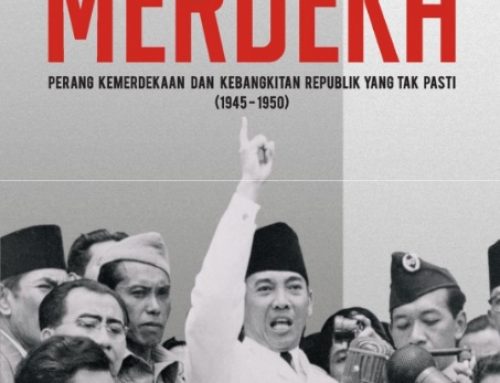

Setelah Jepang kalah dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda berupaya merebut kembali kepulauan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun berlangsung sengit hingga akhirnya Belanda dikalahkan pada tahun 1949. Seperti dalam banyak gerakan kemerdekaan, para pemimpin laki-laki berusaha mendapatkan dukungan dari kaum perempuan. Hal ini menyebabkan meningkatnya perhatian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, perempuan dijamin memiliki hak hukum dan politik yang sama dengan laki-laki. Kaum perempuan juga turut berperan dalam perjuangan nasional dengan bersatu demi mendukung cita-cita kemerdekaan (Wieringa, 1950).

Kompleksitas PERWARI

Segera setelah Jepang mengalami kekalahan, organisasi Fujinkai dibubarkan dan digantikan oleh berbagai asosiasi lokal maupun nasional yang memiliki tujuan serupa, yaitu mendukung kemerdekaan dan mempersiapkan perlawanan. Di tengah situasi pertempuran yang memanas, beberapa organisasi lokal yang didirikan atau direformasi berhasil bertahan selama beberapa tahun. Contohnya adalah “Pemuda Putri Indonesia” yang dibentuk di Surabaya pada Desember 1945, “Partai Wanita Rakjat” yang berdiri di Yogyakarta pada September 1946, serta “Budi Istri” yang didirikan pada tahun 1947 untuk membantu korban kebakaran di Bandung, dan kemudian tetap aktif dengan mengelola sekolah serta taman kanak-kanak. Selain itu, organisasi seperti “Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI)” dan “Wanita Negara Indonesia (WANI)” juga didirikan pada tahun 1945 (Lombard, 1977).

Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) merupakan organisasi pergerakan wanita yang dibentuk oleh Ny. Soenarjo Mangoenpoespito, seorang mantan ketua Fujinkai (Soedijat, 1995). Selain itu, di Jakarta juga dibentuk Wanita Negara Indonesia (WANI) yang dipimpin oleh Soewarni Pringgodigdo, Sri Mangoensarkoro, Soejatin Kartowijono, dan Soesilowati (Mangoensarkoro, 1946). Secara garis besar, tugas pokok kedua organisasi tersebut adalah menyelenggarakan dapur umum, memberikan kebutuhan pokok, dan membantu para prajurit selama perjuangan meraih kemerdekaan seutuh-utuhnya (Sasi, 2021).

Untuk menyatukan berbagai organisasi perempuan dan memperkuat peran mereka dalam negara yang baru merdeka, PERWANI Yogyakarta mengusulkan penyelenggaraan kongres di Yogyakarta. Kongres ini juga bertujuan untuk merealisasikan rencana Kongres Perempuan Indonesia V yang sempat tertunda di Semarang akibat Perang Dunia II. Sejumlah organisasi yang terlibat dalam kongres ini antara lain PERWANI dari berbagai daerah di Indonesia, WANI dari Jakarta dan sekitarnya, Badan Pusat Tamansiswa, Pimpinan Pusat Aisjijah, serta Perhimpoenan Poetri Indonesia (Sasi, 2021). Namun, Sultan Hamengkubuwono melarang segala bentuk kegiatan seperti kongres, konferensi, dan pertemuan sejenis di Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan terjadi pengeboman pada pukul 13.00, tepat sebelum PERWANI melakukan persiapan kongres (Soewito, 2005).

Oleh karena itu, panitia dianjurkan untuk memindahkan lokasi kongres ke tempat lain. Klaten dipilih sebagai alternatif karena lokasinya yang tidak jauh dari Yogyakarta serta dianggap cukup aman. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman perwakilan ke Klaten (Sasi, 2021). Setelah semua jerih payah itu, akhirnya Kongres Wanita Indonesia pertama berlangsung pada 15-17 Desember 1945. Kongres yang dipimpin oleh Sujatin Kartowijono belum mampu untuk menyatukan seluruh organisasi yang berpartisipasi. Namun, pada 17 Desember 1945, PERWANI dan WANI sepakat untuk bergabung menjadi satu organisasi nasional bernama Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), dengan dasar perjuangan yang telah ditetapkan (Sosroyudho, 1980) dan kedua organisasi tersebut sepakat menunjuk Sri Mangoensarkoro sebagai ketua dan D.M. Hadiprabowo sebagai wakil ketua, dengan Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat kegiatan organisasi (Sasi, 2021).

Gambar 1: Logo PERWARI

Sumber: KITLV (http://hdl.handle.net/1887.1/item:3229225

Berdasarkan Majalah “Wanita Repoeblik Indonesia”, sebuah majalah yang diterbitkan oleh PERWARI (Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia, 01-05-1946), organisasi ini berlandaskan pada asas ketuhanan, kebangsaan, dan kerakyatan. PERWARI bertujuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan keadilan sosial guna memastikan kesejahteraan serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia. Organisasi ini memilih trisula sebagai lambangnya, yang terdiri dari tiga keris berlekuk lima dalam satu lingkaran. Sri Mangoensarkoro, sebagai ketua, menjelaskan bahwa trisula melambangkan kebenaran, kesucian, dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Sementara itu, lekuk lima dan lingkaran melambangkan persatuan, terinspirasi dari kisah Pandhawa Lima dalam pewayangan yang berjuang melawan kezaliman demi mencapai kesempurnaan. Sepuluh tahun kemudian, simbol ini mengalami penyempurnaan hingga menjadi bentuk yang dikenal saat ini.

PERWARI dan Hak Wanita

Partisipasi perempuan dari kalangan elite dan berpengaruh mencerminkan tingginya reputasi PERWARI, baik dalam struktur kepengurusan maupun sebagai anggota. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Gusti Nurul, aktivis pergerakan dari Mangkunegaran yang menjabat sebagai ketua bagian sosial PERWARI cabang setempat, serta tokoh lainnya seperti Maria Ulfah Santosa, Soewarni Pringgodigdo, Moerdjani, S.K. Trimoerti, Mangoen Poespito, Soesilowati, dan Soeprapti. Mereka berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan logistik untuk perjuangan Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga membentuk badan pekerja yang bertugas dalam persiapan kongres bagi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia (Sasi, 2021).

Beragam usaha dilakukan dalam bidang pendidikan, seperti pendirian lebih banyak sekolah dan taman kanak-kanak, serta dalam perlindungan hukum bagi perempuan, termasuk pembentukan layanan bantuan hukum dan kampanye terus-menerus untuk mendukung undang-undang pernikahan. Sejumlah tokoh penting dalam gerakan feminisme pascaperang pernah menjadi bagian dari komite pengarah PERWARI, di antaranya Suyatin Kartowijono, Nyonya Nani Soewondo, Nyonya Jetty Rizali Noor, dan lainnya (Lombard, 1977).

Di bawah kepemimpinan Sri Mangunsarkoro, kelompok perempuan ini mengembangkan gagasan ibu bangsa menjadi ibu negara. Dalam perspektif mereka, revolusi adalah jalan menuju masyarakat sosialis yang berlandaskan kemanusiaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka berpendapat bahwa menjadi ibu negara berarti memperjuangkan hak serta kedudukan perempuan, bukan sekadar terlibat dalam partai politik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Mangoensarkoro, 1946).

Selanjutnya, terjadi demonstrasi besar yang menjadi salah satu peristiwa bersejarah di bawah kepemimpinan Suyatin Kartowijono di PERWARI. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1952 yang melegalkan poligami. PERWARI bersama 19 organisasi perempuan lainnya menentang kebijakan tersebut. Pada peringatan hari jadi PERWARI pada 17 Desember 1953, seluruh cabang di Indonesia secara serentak mengajukan petisi kepada pemerintah, menuntut pengesahan Undang-Undang Perkawinan serta pencabutan PP Nomor 19 yang mengatur tunjangan bagi janda pegawai negeri. Demonstrasi ini menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia dan memperoleh dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat saat itu (Wusandari, 2017).

Gerakan perempuan yang dipelopori oleh PERWARI sempat berupaya memperoleh dukungan dari Presiden Soekarno, namun ia tidak menunjukkan perhatian terhadap perjuangan tersebut. Penolakannya terhadap gerakan antipoligami semakin nyata setelah ia sendiri menikahi Hartini dalam praktik poligami (Nugroho, 2010). Seringnya aksi protes yang dilakukan PERWARI berdampak buruk bagi anggotanya, menyebabkan banyak dari mereka mengundurkan diri akibat tekanan yang dialami suami mereka di tempat kerja. Akibatnya, PERWARI kehilangan dukungan serta tidak lagi menerima bantuan dalam bentuk apa pun (Nugroho, 2009).

Akhir PERWARI

Masa Orde Baru menjadi titik akhir kiprah PERWARI. Pemerintah pada masa itu menyingkirkan beberapa istri pejabat tinggi dan tokoh nasional berhaluan kiri dari kepengurusan, memaksa mereka untuk keluar atau mengundurkan diri dari organisasi. Secara bertahap, PERWARI juga terpaksa menghentikan berbagai aktivitas yang berfokus pada kepentingan perempuan dari kalangan miskin. Puncaknya terjadi pada tahun 1978, ketika PERWARI diwajibkan bergabung secara resmi dengan partai pemerintah, Golkar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan yang tidak sejalan dengan kebijakan Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Sosial, atau Departemen Dalam Negeri akan menghadapi tekanan besar. Pada akhirnya, organisasi perempuan yang bersifat “independen” mengalami pelemahan secara signifikan (Wieringa, 1950).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan membawa perubahan signifikan bagi perempuan Indonesia, baik dalam hal identitas maupun transformasi peran mereka. Proses ini menciptakan beragam perspektif dan pemaknaan terhadap konsep keindonesiaan, proklamasi kemerdekaan, revolusi Indonesia, serta posisi perempuan dalam dinamika tersebut. Salah satu bentuk perbedaan tersebut tampak dalam pembentukan organisasi perempuan hasil fusi, yang kemudian disepakati dengan nama PERWARI.

Perjalanan PERWARI menunjukkan bahwa perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan bukanlah hal yang mudah, karena sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PERWARI tetap menjadi bagian penting dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia dan terus menginspirasi perjuangan hak-hak perempuan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. F., Rahman, M. H., & Prasetyo, Y. (2022). Perjuangan Perempuan Indonesia Menghilangkan Diskriminasi Rumah Tangga Melalui Jalur Politik. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 4(1), 88-110.

Lombard, D. (1977). Aperçu sur les associations féminines d’Indonésie. Archipel, 13, 193-210.

Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia. (01-05-1946).

Mangoensarkoro, S. (1946). Pergerakan Wanita Indonesia. Yogyakarta: Wanita Rakjat.

Nugroho, A. S. (2009). Srihana-Srihani: Biografi Hartini Soekarno. Yogyakarta: Ombak.

Nugroho, A. S. (2010). Fatmawati Soekarno: The First Lady. Yogyakarta: Ombak.

Pringgodigdo. (1991). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.

Putri, S. A. (2023). Peranan Suyatin Kartowiyono di Bidang Pendidikan dan Politik Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Tahun 1922-1983. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Metro.

Sasi, G. A. (2021). Perwari dalam Kemelut Revolusi Indonesia: Gejolak di Awal Gerak. Jurnal Sejarah, 4(1), 36-51.

Soedijat, S. I. (1995). 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta: Sebuah Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Panitia Gabungan Pemerintahan HUT Ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soewito, H. N. (2005). Wanita Pejuang. Jakarta: Paguyuban Wanita Pejuang.

Sosroyudho, S. M. (1980). PERWARI 1945-1980. Aneka PERWARI, No. 252 Tahun XXX, 1-37.

Triwibowo, D. (2006). Gerakan Perempuan di Indonesia. Basis No 01-02, Tahun ke-55, Januari-Februari 2006.

Wieringa, S. (1950). Kuntilanak Wangi (Terjemahan). Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah , 1-19.

Wusandari, S. (2017). Peranan Sujatin Kartowijono Dalam Pergerakan Kaum Wanita Tahun 1922-1983. Risalah, 4(4),1-17.

Beberapa tahun setelahnya, di tahun 1950-an juga turut hadir organisasi pergerakan wanita di Indonesia yang dianggap sebagai “saingan” dari PERWARI. Organisasi tersebut adalah GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia).

Perbedaan keduanya adalah PERWARI berisikan anggota kalangan elite, sedangkan GERWANI berasal dari anggota kalangan menengah kebawah. Perbedaan tersebut menjadikan kedua organisasi ini juga berbeda cara pandang dalam melakukan pergerakan.

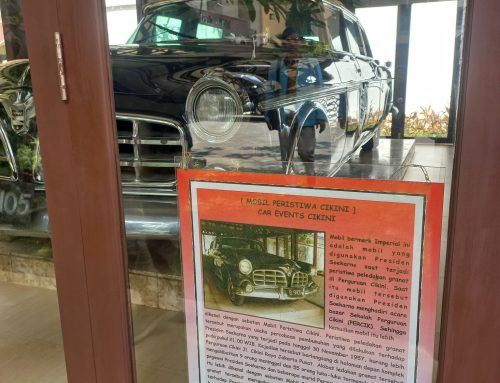

Foto organisasi perempuan berdemo menentang pergerakan perempuan no 19 tahun 1952 tentang perwira