Oleh:

Indah Ayusora Jasmine, Intan Alfi Anasri, Ira Indria Kusuma Ratih, Isnaini Nur Sulistyanti,

Isnian Nuraini, Kezia Kurnia Widhi Untoro, & Khunafa Amila Sholihah

(Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2021)

Pendahuluan

Perkembangan kedokteran di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, praktik medis di Nusantara sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan kepercayaan tradisional. Penyembuhan dilakukan dengan cara-cara alami menggunakan ramuan herbal, praktik spiritual, serta bantuan dari dukun atau tabib. Meski sederhana, metode ini sudah cukup untuk menangani penyakit-penyakit yang ada pada masa itu. Menurut Marsden dalam Zubir (2015: 27) di Sumatera muncul istilah “setiap orangtua atau perempuan tua adalah dokter.” Keahlian pengobatan orang Sumatera sangat terkenal, meskipun mereka tidak menggunakan metode dokter yang dikenal di dunia Barat. Tidak diragukan lagi, praktik perdukunan memiliki spesialis keperawatan, serta spesialis kuratif dan kebidanan. Namun, perubahan signifikan terjadi ketika bangsa Eropa, khususnya Belanda, mulai menjajah Nusantara. Para dokter dari Eropa mulai diperkenalkan dan mempraktikkan ilmu kedokteran modern di Nusantara.

Sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia sendiri mencerminkan perjuangan dan transformasi yang signifikan dalam bidang kesehatan. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, akses terhadap pendidikan formal, terutama dalam bidang kedokteran, sangat terbatas bagi penduduk pribumi. Kondisi ini berubah dengan didirikannya Sekolah Dokter Djawa, yang kemudian dikenal sebagai STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputra. Pendirian sekolah ini bukan hanya sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga medis yang mendesak, tetapi juga sebagai langkah awal dalam memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

Sekolah STOVIA telah banyak menghasilkan dokter dokter terpelajar dan memiliki tujuan untuk menciptakan tenaga medis yang tersebar di seluruh Nusantara. Awalnya sekolah ini sangat mengharuskan muridnya mengenakan pakaian daerah seperti blangkon, batik, ataupun kain panjang. Mereka juga diharuskan untuk menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah STOVIA juga melahirkan dokter perempuan pertama di Indonesia yaitu Marie Thomas, yang mendapatkan gelar Indische Art atau Dokter Hindia.

A. Sekolah Kedokteran STOVIA

Pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Dokter Djawa di Rumah Sakit Militer Wetevreden. Pendirian sekolah ini bertujuan untuk mengatasi masalah penyebaran berbagai penyakit menular seperti tipes, kolera, dan disentri di daerah Banyumas dan Purwokerto pada tahun 1847. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda memiliki keterbatasan dalam jumlah tenaga medis dan metode pengobatan yang tersedia, termasuk pengobatan tradisional. Oleh karena itu, Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu, Dr. W. Bosch, mengusulkan untuk mendidik beberapa anak Bumiputra menjadi asisten dokter Belanda sebagai solusi atas masalah ini (Khozin, 2010: 13).

Selain untuk mengurangi tingkat epidemi di Jawa Tengah, pembentukan Sekolah Dokter Djawa sebagai pengganti dukun pribumi (Fauzan, 2022: 11). Peningkatan pendidikan dokter juga dipacu oleh permintaan yang tinggi dari para pengusaha perkebunan di Deli, Sumatra Timur. Mereka menginginkan tenaga medis yang lebih kompeten namun dengan biaya yang lebih terjangkau, mengingat kesulitan mereka dalam merekrut dokter Eropa yang memiliki gaji tinggi dan sulit diakses (Sari & Liana, 2013: 168).

Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari Suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung, menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Pelajar Sekolah Dokter Djawa terus bertambah setiap tahun, untuk itu dibangun gedung baru di sebelah Rumah Sakit Militer dengan bantuan dari tiga pengusaha dari Deli, yaitu J. Niewenhuys, P.W. Jansen dan H.C. van den Honert yang menyumbang sebesar 178.000 gulden. Pada 1901, Dokter HF Roll sebagai Direktur sekolah sekaligus dijuluki sebagai Bapak STOVIA, mengusulkan kepada Gubernur Jenderal W. Rooseboom, agar Sekolah Dokter Djawa secara resmi dijadikan sekolah tinggi kedokteran dan diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Para Dokter Bumiputera atau School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) (Cahyanti, 2019:410).

Gambar 1. Sekolah Dokter Djawa Sumber: Leiden University Libraries Digital Collections (http://hdl.handle.net/1887.1/item:908760)

Pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Djawa diganti dan diresmikan menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputra di Hospitaal Weg. Kegiatan yang dilakukan di Gedung STOVIA sudah siap untuk digunakan sebagai program pendidikan kedoketeran dan asrama bagi pelajar, namun baru resmi untuk digunakan pada tanggal 1 Maret 1902. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa pelajar kedokteran STOVIA yang terserang penyakit kolera dan beri-beri. Penggunaan Gedung baru STOVIA juga menjadi penanda terjadinya perubahan tentang sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda, yang pada awalnya berlangsung 6 hinggga 7 tahun menjadi 9 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014: 1).

Gedung STOVIA dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pengajar STOVIA berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar STOVIA terbaik. Setiap tahun, pengajar STOVIA mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar STOVIA akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan seusai kegiatan pembelajaran.

Mulai 1903, pengawasan tertinggi atas lembaga STOVIA diserahkan kepada Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan (Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid) sehingga pendidikan di STOVIA lebih modern dengan menggunakan buku-buku yang sistematis sesuai perkembangan zaman. Pada 1904 ujian untuk mencapai gelar Inlandsche Arts meliputi sembilan mata pelajaran, yaitu: penyakit dalam, ilmu bedah, kebidanan, penyakit mata, kulit dan kelamin, ilmu keperawatan, dokter kehakiman, dan farmasi. Pelajar yang akan mengikuti ujian menempati kamar tersendiri, agar bisa lebih konsentrasi dalam belajar.

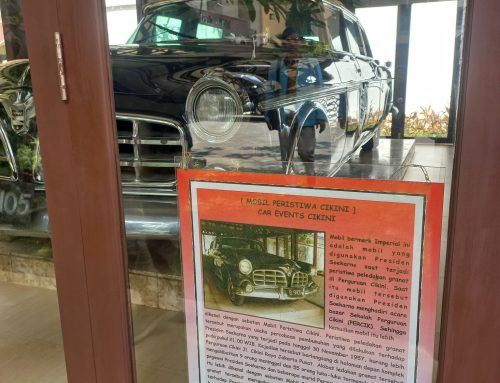

Gambar 2. Sekolah STOVIA Sumber: Dokumentasi tim penulis, 28 Mei 2024

Pelajar STOVIA harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil suppoost, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya.

Kurikulum pendidikan STOVIA disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa, karena itu syarat utama untuk masuknya harus lulus dari Sekolah Rendah Eropa (Eurepesche Lagere School) dan lulus ujian berhitung. Dengan menerapkan peraturan dan disiplin yang ketat, sistem pendidikan STOVIA setara dengan Eropa sehingga siswa yang memiliki prestasi buruk akan langsung dikeluarkan dari sekolah (Purnama, 2019: 135). Pelajar STOVIA harus menguasai Bahasa Belanda, karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai pada jam 07:00-12:30, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setiap pergantian waktu belajar, disediakan waktu istirahat 10 menit. Belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruang kelas dilaksanakan pada jam 20:00-22:00 untuk mendiskusikan materi pelajaran yang belum dipahami. Gelar siswa STOVIA setelah lulus yaitu Dokter Bumiputra (Indische Arts) (Bergen, Hesselink, & Verhave, 2019: 24). Lulusan STOVIA diperbolehkan segera mengambil ujian dokter praktik dan setelah satu hingga satu setengah tahun dapat memperoleh gelar arts (dokter) (Bergen, Hesselink, & Verhave, 2019: 118).

Pada tahun 1913, STOVIA mengalami perbaikan dalam berbagai bidang. Adanya penyempurnaan mata pelajaran, alat dan alur kerja praktikum serta penambahan guru spesialis. (Hasanah, 2020: 210). Hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas lulusan STOVIA. Selain itu, sejak awal abad ke-20, lulusan STOVIA memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dokternya di Belanda dengan dukungan pengurus STOVIA dan HF Roll. Terdapat dua puluh orang pribumi yang termasuk dalam generasi pertama untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Belanda, yaitu sebagai berikut Abdul Rivai, Asmaoen, Mas Boenjamin, H.D. Jan Apituley, Johannes Everhardus Tehupeiory, dan W.K. Tehupeiory.

STOVIA, yang dikenal juga sebagai politeknik kesehatan atau fakultas kedokteran modern, didirikan dengan syarat penerimaan siswa yaitu dari tingkat pendidikan dasar (ELS) atau menengah pertama (MULO). Namun, saat ini syarat penerimaan politeknik membutuhkan lulusan dari sekolah menengah atas. Meskipun demikian, pada masa itu kurikulum ELS dan MULO telah setara dengan kurikulum sekolah menengah atas saat ini (Dhita, 2020: 184). Mata pelajaran di ELS mencakup Dasar-dasar Bahasa Perancis, Ilmu Alam, Bahasa Inggris & Jerman, Matematika, Sejarah Dunia, Pendidikan Jasmani, Pertanian, Pekerjaan Tangan, dan Seni Gambar, sehingga sudah memberikan calon siswa STOVIA pengetahuan yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.

Pada masa itu, anak-anak pribumi diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan di ELS, tergantung pada situasi politik saat itu. Siswa pribumi yang berhasil masuk ke ELS umumnya berasal dari keluarga berada, memiliki status sosial tinggi, dan sering kali memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Motivasi mereka untuk belajar di ELS adalah untuk mencapai posisi dan jabatan yang tinggi dalam administrasi pemerintahan, yang dianggap sebagai sumber kehormatan dalam masyarakat. Akhirnya, STOVIA mulai menerima siswa pribumi dengan mengubah persyaratan penerimaan menjadi lulusan dari MULO (Dhita, 2020: 192).

Siswa yang berasal dari MULO, yang merupakan kelanjutan dari ELS, memiliki tingkat kognitif yang tinggi sehingga dianggap mampu mengikuti kurikulum STOVIA dengan baik. Pada tahun 1927, setelah STOVIA berubah menjadi Geeneskundigne Hoge School (GHS), pemerintah Hindia Belanda mengintegrasikan GHS ke dalam Universiteit Van Indonesie, sebuah universitas yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun, pada tahun 1950, Universiteit van Indonesie dinasionalisasi oleh Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950, dengan Ir. Soerachman sebagai presiden Universiteit van Indonesie. Nama GHS, yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda, diganti menjadi bahasa Indonesia menjadi Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia.

Pembelajaran di STOVIA lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Alat kedokteran yang digunakan antara lain yaitu, alat rontgen, open drop (membius (nascose) dengan cara tetes), bougie (membuka saluran kencing dan untuk mengeluarkan urine pada penis laki-laki), alat bantu pada operasi tenggorokan (targ/gunting operasi dan tonsillotom), alat bantu pada operasi amandel (wattendrager dan geolotine), hofman spiegel (melihat bagian dalam telinga/lampu sorot), alat pemecah kepala (alat ini digunakan untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala terutama otak manusia), timbangan ukuran gram (menimbang obat dalam bentuk tablet/kapsul), timbangan ukuran kilogram (menimbang racikan jamu), gandi dan pipisan jamu (pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu, sehingga mudah untuk diambil sari patinya), Kuster (mensterilkan peralatan kedokteran), suction (menghisap cairan darah pada operasi), wondhaak (alat bantu operasi kulit), L. Hak (membuka luka pada kulit), skapel (mata pisau untuk bedah), urethroos coop (mengambil cairan), dan trocart (alat bantu pada operasi hidung).

Pada tanggal 5 Juli 1920, Gedung STOVIA dipindahkan ke lokasi baru di Salemba, yang berdekatan dengan Centraal Burgerlijk Ziekeninriching (CBZ). Upacara peresmian gedung ini dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, J.P. van Limburg Stirum. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1927, STOVIA ditingkatkan menjadi institusi pendidikan tinggi dan berganti nama menjadi Geneeskundige Hoge School (GHS), yang diakui sebagai sekolah kedokteran setara dengan lulusan dokter Belanda. Lulusan GHS berasal dari HBS atau AMS B, dengan durasi pendidikan selama tujuh tahun, terdiri dari satu tahun persiapan, dua tahun preklinik, dua tahun klinik, satu tahun teori, dan satu tahun kepaniteraan sebagai ujian semiarts. Kurikulumnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di STOVIA (Firmansyah dan Jumardi, 2021:168).

B. Dokter Willem Bosch (Pengusul STOVIA)

Gambar 3. Foto Willem Bosch Sumber: Dokumentasi tim penulis, 28 Mei 2024

Willem Bosch, yang pada saat itu sebenarnya telah memasuki masa pensiun, diminta untuk mengajukan diri sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Hindia-Belanda karena posisi tersebut sedang kosong. Permintaan ini dipertimbangkan secara serius oleh Menteri Urusan Tanah Jajahan, mengingat pengalaman luas Willem Bosch sebagai perwira kesehatan dalam Dinas Kesehatan Militer di Hindia-Belanda. Meskipun awalnya menolak untuk mengajukan diri, Willem Bosch akhirnya menerima posisi tersebut karena Keputusan Pemerintah No. 71 tanggal 22 Desember 1844 secara resmi mengangkatnya sebagai Perwira Kelas 1 Kepala Dinas Kesehatan Hindia-Belanda (Padiatra, 2015: 4).

Setelah diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebab epidemi yang sedang terjadi, Bosch melakukan observasi di berbagai lokasi. Dari hasil observasinya, Bosch menyimpulkan bahwa penderitaan yang dialami oleh penduduk merupakan faktor utama yang memicu epidemi tersebut. Bosch menjelaskan bahwa wabah ini dipicu oleh perubahan musim, kondisi kehidupan yang tidak memadai, pakaian yang tidak cukup, dan kekurangan pangan. Beliau juga menyoroti urgensi penduduk untuk segera mendapatkan bantuan, sambil menyarankan pemerintah untuk memberikan bantuan “sejauh mungkin sesuai dengan kondisi yang ada dan ketersediaan sumber daya.” Dalam laporannya, Bosch mengusulkan rencana untuk melatih penduduk pribumi sebagai tenaga kesehatan (Padiatra, 2015: 5).

Pada tanggal 14 April 1847, Dokter Willem Bosch mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal dengan usulan-usulan untuk mencegah penyebaran luas wabah cacar yang merajalela di Banyumas dan sekitarnya. Usulan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pemerintah tidak menyetujuinya. Dokter Willem Bosch terus berusaha mengatasi wabah cacar ditengah masyarakat, karena itu kembali mengajukan usul kepada pemerintah untuk menyiapkan petugas vaksin dari Pulau Jawa. Latar belakang munculnya gagasan tersebut adalah kesulitan dalam mendatangkan tenaga medis dari Belanda dan kendala finansial yang terkait dengan hal tersebut.

Pada 11 Oktober 1847, Dokter Willem Bosch mengajukan usul kepada pemerintah untuk memberikan kursus kedokteran kepada sejumlah pemuda Jawa terpilih. Tamatan kursus diharapkan dapat membantu penduduk di daerah asalnya dalam urusan kesehatan. Usulan ini dinilai sebagai satu-satunya usulan yang logis dan tidak banyak membutuhkan biaya. Akhirnya, Gubernur Jenderal J.J. Rochussen memberikan dukungan terhadap usulan Dokter Willem Bosch. Sebagai hasilnya, pada tanggal 26 Desember 1847, sebuah laporan dikirimkan kepada menteri urusan tanah jajahan. Pada tanggal 23 Maret 1848, Raja Willem II mengeluarkan keputusan untuk menyetujui pendirian pendidikan kedokteran dengan alokasi anggaran sebesar 5400 gulden.

Jumlah tenaga dokter di Hindia kala itu sangat sedikit dan terjadi penanggulangan wabah penyakit yang diserahkan kepada Dr. Willem Bosch. Kemudia Dr. Willem Bosch berpikir bahwa ia akan membentui sebuah kelompok kesehatan yang berasal dari tenaga pribumi (DetikHealth, 2012). Perkembangan dari Sejarah kedokteran di Indonesia dimulai dari peran Dr. Willem Bosch, beliau mengusulkan untuk mendidik para pemuda Jawa untuk menjadi ahli dari praktik pelayanan Kesehatan.

Tahapan pertama ini dilakukan dengan pemilihan siswa yang memenuhi syarat-syarat dari Keputusan Pemerintah. Pada tanggal 1 Januari 1951, sekolah Pendidikan Vacinateur dibuka di daerah Weltverden Gambir dengan pendidikan paling lama dijalani yaitu 2 tahun. Tempat pendidikan sebagai rujukan adalah RS Mililter yang bertempat di Jl. Hospital Weg Batavia.

Pada tanggal 2 Januari 1849, dikeluarkan Gouvernementsbesluit atau keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa 30 pemuda dari Suku Jawa akan menjalani pendidikan selama dua tahun untuk menjadi tenaga kesehatan. Mereka diharuskan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Melayu agar mempermudah proses pembelajaran. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan diangkat sebagai pegawai pemerintah yang bertugas sebagai petugas vaksinasi dan pengobatan bagi penduduk di daerah asal mereka. Dokter Willem Bosch meminta Residen Banten, Priangan, Cirebon, Tegal, Bogor, dan Pekalongan, mengirimkan dua orang pemuda yang minimal berusia 16 tahun untuk mengikuti seleksi sebagai calon siswa. Mereka yang sudah terpilih disediakan dana sebesar 5.400 gulden per tahun untuk mendukung pendidikannya.

C. Pelopor Dokter Wanita Indonesia dari STOVIA

Lulusan STOVIA memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Mereka menggunakan etos kerja yang didasari oleh dedikasi dan keikhlasan, sehingga praktik medis yang mereka lakukan tidak mengenakan biaya dan tidak membebani pasien. Kontribusi para dokter lulusan STOVIA tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dalam era kebangkitan nasional.

1. Marie Thomas

Marie Thomas lahir di Likopang, Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Marie Thomas merupakan seorang perempuan pertama yang menjadi dokter lulusan STOVIA. Aletta Jacobs berperan penting dalam membantu Marie Thomas bersekolah di STOVIA. Aletta Jacobs adalah seorang dokter yang bekerja di Amsterdam dan pada tahun 1911-1912 melakukan perjalanan keliling dunia bersama 16 rekannya. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mengamati kondisi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Batavia.

Marie Thomas lulus di STOVIA pada tahun 1922 dan menjadi Perempuan pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar Indische Art atau Dokter Hindia. Melalui situs Kemendikmud, selain adanya dokter laki-laki di STOVIA, ada pula Marie Thomas yang menjadi dokter Perempuan pertama di Indonesia (Wellianto, 2022).

Aletta Jacobs menemukan ketidakadilan terhadap perempuan yang tidak bisa menempuh pendidikan di STOVIA. Saat itu, STOVIA memiliki kebijakan yang melarang perempuan untuk mengikuti pendidikan kedokteran. Menyaksikan hal ini, Aletta Jacobs mengkritik dan mendesak Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg agar perempuan diizinkan bersekolah di STOVIA. Desakan tersebut akhirnya diterima, dan pada tahun 1912, STOVIA membuka pendaftaran untuk perempuan. Meskipun demikian, perempuan yang ingin bersekolah di STOVIA harus membayar biaya sekolah mereka sendiri tanpa beasiswa (Hidayah, 2022: 101).

Aletta Jacobs bersama beberapa rekannya mendirikan yayasan Studiefonds voor Opleiding van Vrouwelijke Inlandsche Artsen (SOVIA) atau Yayasan Dana Pendidikan Dokter Perempuan, yang bertujuan menyediakan beasiswa bagi perempuan yang ingin menempuh pendidikan kedokteran di STOVIA. Marie Thomas meraih beasiswa dari Studiefonds voor Opleiding van Vrouwelijke Inlandsche Artsen (SOVIA), yang membawanya masuk ke STOVIA di Batavia pada tanggal 22 September 1912. Saat itu, Marie menjadi satu-satunya siswa perempuan di antara 180 siswa laki-laki di sekolah kedokteran tersebut. Pada tanggal 26 April 1922, STOVIA mengumumkan bahwa Marie Thomas lulus dengan nilai yang sangat baik, sehingga berhak mendapatkan gelar Indische Arts. Kelulusannya menjadi peristiwa bersejarah di Hindia Belanda, karena Marie Thomas menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.

Saat Marie bersekolah di STOVIA, ia sempat bertemu dengan Mohammad Jusuf dari Sumatera. Mereka berada di kelas yang sama hingga lulus bersama pula. Akhirnya mereka menikah pada tanggal 16 Maret 1929. Marie Thomas dan Mohammad Jusuf kemudian pergi ke Padang, Sumatera Barat yang merupakan kampung halaman Mohammad Jusuf. Setelah berkarir disana, Marie Thomas mendirikan sekolah kebidanan pada tahun 1905 yang menjadi sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan kedua di Indonesia (Rachman, 2024).

Gambar 4. Patung Marie Thomas Sumber: Dokumentasi tim penulis, 28 Mei 2024

Marie adalah sosok yang sangat berbakat dengan sejumlah prestasi yang diperolehnya dalam karirnya sebagai dokter, termasuk keahliannya di bidang ginekologi dan kebidanan. Selain itu, Marie adalah salah satu pionir dalam kebijakan pengendalian kelahiran melalui penggunaan metode kontrasepsi Intrauterine Device (IUD). Pada tahun 1966, Marie meninggal dunia pada usia 70 tahun. Sepanjang hidupnya, dia tetap berkomitmen dalam bidang kedokteran dan pendidikan kebidanan.

2. Anna Adeline Warouw

Pada tahun 1914, dua tahun setelah Marie Thomas mulai belajar di STOVIA, Anna Adeline Warouw, seorang gadis Minahasa yang lahir di Amurang pada tanggal 23 Februari 1898, juga diterima di STOVIA. Anna Warouw menjalin persahabatan erat dengan Marie Thomas, yang merupakan perempuan pertama yang belajar di STOVIA. Kedua perempuan ini sering disebut sebagai “Si Kembar” (de Tweeling). Meskipun demikian, semua siswa laki-laki sangat melindungi dan menyayangi kedua perempuan ini.

Gambar 5. Patung Anna Adeline Warouw Sumber: Dokumentasi tim penulis, 28 Mei 2024

Setelah lulus pada tahun 1924, Anna menikah dengan Jean Eduard Karamoy seorang murid lulusan STOVIA. Anna menemani suaminya ke Belanda untuk memperoleh sertifikat dokter dan mengambil spesialisasi otorinolaringologi yang ada di Universitas Leiden antara 1933-1935. Anna Warrow memutuskan bahwa dirinya akan bekerja di laboratorium Tanah Tinggi di Jakarta. Pekerjaan di Laboratorium inilah merupakan bakat yang dimiliki olehnya. Saat ia dan suami berada di Bontai, Makassar, Anna pernah menjadi dokter petugas bagi jemaah haji. Anna Warrow sangat setia kepada suaminya, ia menemani dimanapun sang suami berada. Ia juga menjadi ibu sekaligus guru bagi anak-anaknya, karena kedua anaknya melakukan “home schooling”. Sang Suami, Dokter Karamoy pernah jatuh sakit yang mengharuskan ia dirawat dj Banjarmasin yang disebabkan keterbatasan obat di wilayah mereka. Selama itulah, Anna juga setia mendampingi sang suami (Nurdina, 2019).

Di zaman pendudukan Jepang, Anna Warouw menjadi dokter partikelir ahli hidung di kompleks rumah sakit Semarang bersama dokter Sardjito. Anna memutuskan kembali ke Manado untuk bekerja di laboratorium rumah sakit umum Gunung Wenang dan mengajar di Universitas Sam Ratulangi. Anna Warouw meninggal di Jakarta pada tahun 1979 (Priyambodo, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

DetikHealth. (2012). FKUI Apresiasi Dr. Willem Bosch, si Perintis Pendidikan Dokter RI. Diakses dari https://health.detik.com/berita-

detikhealth/d-1954104/fkui-apresiasi-dr-willem-bosch-si-perintis-pendidikan-dokter-ri.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Laporan Kegiatan Kajian Stovia. Diakses dari

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uplo ads/2015/01/Laporan-Kajian-Sejarah-STOVIA.pdf.

Nurdina, Z. (2019). Anna Warouw: Dedikasi Dokter Perempuan Kedua di Indonesia. Diakses dari

https://www.smpn12jogja.sch.id/2019/03/26/anna-wa rouw-dedikasi-dokter-perempuan-kedua-di-indonesia/.

Priyambodo, U. (2021). Marie Thomas dan Anna Warouw, Si ‘Kembar’ Pelopor Dokter Perempuan di Indonesia. Diakses dari

https://nationalgeographic.grid.id/read/132563622/m arie-thomas-dan-anna-warouw-si-kembar-pelopor-dok ter-perempuan-di-indonesia?page=all

Rachman, M. F. (2024). Kisah Marie Thomas Melawan Diskriminasi hingga Jadi Dokter Perempuan Pertama di Hindia Belanda. Diakses

dari https://nasional.tempo.co/read/1835378/kisah-marie- thomas-melawan-diskriminasi-hingga-jadi-dokter-pere mpuan-pertama-di-hindia-belanda.

Wellianto, A. (2022). Marie Thomas, Dokter Perempuan Pertama di STOVIA. Diakses dari

https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/27/ 140000979/marie-thomas-dokter-perempuan-pertama-di-indonesia-lulusan-stovia?page=all.

Buku

Bergen, L. V., Hesselink, L., & Verhave, J. P. (2019). Gelanggang di Bumi Indonesia: Riset Kedokteran Jurnal Kedokteran Hindia-Belanda,

1852-1942. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Khozin, N., Isnudi, I., Sukarno, E., & Sujiman, S. (2010). Buku Panduan Museum Kebangkitan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal

Sejarah dan Purbakala.

Zubir, Z., & Devi, S. (2015). Dukun Bayi Nagari Koto Anau: Potret Pengobatan Tradisional 1979-2012 (pp. 1-215). Balai Pelestarian

Nilai Budaya Sumatera Barat.

Jurnal

Cahyanti, H. (2019). Perkembangan Sekolah Kedokteran STOVIA di Batavia 1902-1927. Ilmu Sejarah-S1, 4(3), 399-412.

Dhita, A. N. (2020). Studi Historis Sekolah Kedokteran di Indonesia Abad XIX. Jurnal Agastya, 10(2), 180-195.

of History Education, 2(1), 9-11.

Firmansyah, I. A., & Jumardi.(2021). Dari Stovia ke Salemba: Sekolah Dokter Jawa Cikal Bakal Fakultas Kedokteran

Universitas

Indonesia. Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora. 4(1), 165-169.

Hasanah, S. (2020). Kebangkitan Dokter Pribumi dalam Lapangan Kesehatan: Melawan Wabah Pes, Lepra dan Influenza di Hindia

Belanda Awal Abad 20. Masyarakat Indonesia, 46(2), 208-220.

Hidayah, A. N., Lisda, A., & Ramadhani, D. (2022). Stovia dan Kehidupan Sosial Masyarakat di Hindia Belanda. Jurnal Ilmu Pendidikan

dan Sosial, 1(1), 95-104.

Ibrahim, N. (2018). Pemanfaatan Museum sebagai Sumber Belajar dalam Pembelajaran Sejarah. Visipena, 9(2), 215-235.

Padiatra, A. M. (2015). Melawan Wabah: Sejarah Sekolah Dokter Djawa 1851–1899.

Panjaitan, C. D. (2019). Perkembangan Ilmu Kedokteran dan Nasionalisme Dokter di Indonesia.

Purnama, I. Y. (2019). Pemaknaan Tata Ruang Interior Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. JSRW (Jurnal Senirupa Warna),

7(2), 135.

Pendidikan Sejarah, 1(2), 167-177.

Observasi

Observasi Tim Penulis di Museum Kebangkitan Nasional tanggal 28 Mei 2024

Sumber Gambar

Gambar 1 Leiden University Libraries Digital Collections – KITLV A302 – Ingang met opschrift Dokter-Djawa School van de School tot

Opleiding van Inlandse Artsen (STOVIA) aan de Hospitaalweg te Batavia. Diakses dari http://hdl.handle.net/1887.1/item:908760.

Gambar 2 Dokumentasi Tim Penulis, 28 Mei 2024

Gambar 3 Dokumentasi Tim Penulis, 28 Mei 2024

Gambar 4 Dokumentasi Tim Penulis, 28 Mei 2024

Gambar 5 Dokumentasi Tim Penulis, 28 Mei 2024