Oleh:

Putro Arlianto Ramadzan, Rafiq Ahmad Fauzan, Rahma Agus Mutia, Rendra Rizky Yulianto, Reza Syahfa Lefi, Ria Siska Sephiana & Rizka Amalia

(Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2021)

Jakarta, merupakan sebuah kota yang menyimpan begitu banyak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dikenal dengan nama Batavia, menjadikannya sebagai tempat yang sangat strategis di era kolonialisme Belanda. Pada masa pemerintahan VOC, Batavia dijadikan sebagai ibu kota wilayah jajahan (Dwimatra & Sutrisno, 2022:20). Di tangan VOC, Batavia menjadi kota yang dibangun layaknya seperti kota-kota modern yang ada di Eropa khususnya Belanda. Batavia dirancang oleh pemerintah VOC menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia (Novita & Mahmud, 1999:79). Penjajahan VOC Belanda di Indonesia berakhir pada tanggal 8 Maret 1942, setelah terjadi penandatanganan pada perjanjian Kalijati. Perjanjian tersebut sekaligus menjadi tanda usai sudah penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia. Setelah Belanda resmi keluar dari wilayah Indonesia, Jepang kemudian datang untuk mengambil alih wilayah Indonesia. Kota Batavia diubah ketika Jepang memiliki kekuasaan penuh atas wilayah Indonesia. Batavia diganti namanya menjadi Tokubetsu Si, yang nantinya kota Batavia ini akan sangat penting dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan (Lohanda dkk, 1984:43-44). Setelah Indonesia merdeka, Batavia dijadikan sebagai tempat pusatnya politik dan pemerintahan bangsa Indonesia dengan nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Sempat berubah nama menjadi Praj’a Jakarta pada tahun 1950, namun namanya diubah kembali menjadi Jakarta oleh Wali Kota Jakarta pada tahun 1956 (Wibawana, 2023). Sejarah kota Jakarta yang begitu panjang, dan merupakan salah satu tempat penting yang ada di Indonesia menjadikan Jakarta terpilih sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.

Di awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta sangat kental dengan nuansa kolonial Belanda. Bangunan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda masih berdiri kokoh saat Indonesia merdeka. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia tidak ingin Jakarta dipandang sebagai ibu kota kolonial, tapi presiden Soekarno ingin Jakarta terlihat sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang kental dengan identitasnya sendiri (Susilo & Suryaningsih, 2015:66). Pada tahun 1960-an, Soekarno mulai membangun kota Jakarta dengan wajah “Indonesia” dan meninggalkan nuansa kolonial Belanda. Salah satu dari sekian banyak bangunan yang dibangun oleh Soekarno sebagai simbol negara Indonesia adalah Monumen Nasional.

Sejarah Pembangunan Monumen Nasional

Monumen Nasional atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Monas adalah sebuah monumen yang menjadi bukti bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Ide pembangunan Monumen Nasional ini sudah ada sejak tahun 1954 yang diprakarsai oleh bapak Sarwoko Martokoesoemo. Beliau adalah rakyat biasa yang hidup sederhana di kota Jakarta. Sarwoko Martokoesoemo membentuk suatu panitia untuk membangun suatu monumen. Panitia tersebut dipimpin langsung oleh Sarwoko Martokoesoemo, S. Suhud sebagai penulis, Sumali sebagai bendahara yang juga dibantu oleh Supeno, K. S. Wiloto, E. F. Wenas dan Sudiro (Martine, 2009:33). Saat itu Sarwoko belum mengetahui akan membangun monumen yang seperti apa dan bagaimana. Sarwoko menginginkan adanya sebuah lambang perjuangan bangsa Indonesia di kota Jakarta. Mendengar ide pembangunan monumen tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta merespon baik rancangan dari Sarwoko Martokoesoemo (Chryshna, 2021). Pada tahun 1955, panitia bentukan bapak Sarwoko Martokoesoemo yang dibantu oleh Sudiro dan kawan-kawannya mengadakan sayembara desain monumen yang akan dibangun di kota Jakarta. Sayembara tersebut diikuti banyak kalangan arsitek dan seniman ternama dari Indonesia. Setelah diadakan sayembara muncullah pemenang desain monumen yang bernama bapak Friedrich Silaban, seorang arsitek ternama Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah dalam rencana pembangunan monumen tersebut, seperti biaya, tempat pembangunan dan perizinan. Karena masalah tersebut, pembangunan Tugu Nasional selama 5 tahun tidak dapat maksimal dan memuaskan. Melihat hal tersebut Presiden Soekarno membentuk panitia baru sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 214 tanggal 30 Agustus 1959, dengan dibentuk Panitia Monumen Nasional. Pergantian nama dari Panitia Tugu Nasional menjadi Panitia Monumen Nasional menjadi tanda terjadinya perubahan konsep tentang bangunan yang akan menjadi simbol bangsa Indonesia. Awal mulanya, panitia ingin membangun sebuah tugu yang hanya setinggi 45 meter dan di dalamnya akan disimpan bendera merah putih. Akan tetapi presiden Soekarno tidak ingin hanya sebatas itu, Ia menginginkan pembangunan tugu yang lebih dari 100 meter tingginya, terdapat museum di dalamnya dan bagian puncak dari tugu akan dilapisi emas (Mahatma, 2021). Melihat keinginan presiden Soekarno tersebut, panitia merasa kesulitan untuk merealisasikan. Namun pembangunan Monumen Nasional tetap dijalankan sesuai dengan keinginan presiden Soekarno. Walaupun panitia bentukan Sarwoko gagal memenuhi ekspektasi presiden Soekarno, dalam susunan Panitia Monumen Nasional pada tahun 1959 yang dipimpin langsung oleh presiden Soekarno, nama Sarwoko masih ada dalam susunan panitia tersebut (Kurniawan, 2018). Di tahun 1960, sayembara desain kedua diadakan dengan ditangani langsung oleh presiden Soekarno. Dari sayembara kedua muncul dua orang nama yaitu Friedrich Silaban dan Soedarsono, namun kedua orang tersebut belum dianggap sebagai pemenang oleh presiden Soekarno. Menurut bapak Nursamin selaku pemandu lokal Monumen Nasional, Ia mengatakan,

“…karena hasilnya dinilai baik, akhirnya untuk lebih adil, lebih fair, dua orang ini diundang oleh Bung Karno ke Istana. Bung Karno bilang, silahkan anda buat, boleh hasil karya bersama atau desain masing-masing, nanti hasil yang terbaik itu yang akan saya pilih. Kira-kira seperti itu. Akhirnya disepakati, bapak Soedarsono mengusulkan kita buat supaya lebih fair, buat desain masing-masing saja. Jadi nggak ada yang lebih dominan, kalau misalkan bareng-bareng kan agak riskan, siapa yang paling dominan. Jadi dibuat desain terbaru, ketika disodorkan kedua arsitek kenamaan ini akhirnya yang dipilih adalah hasil karya bapak Soedarsono…”

Jadi desain yang menjadi bangunan Monumen Nasional sekarang adalah desain yang dibuat oleh bapak Soedarsono. Walaupun begitu, bapak Friedrich Silaban tetap ikut berperan dalam pembangunan Monumen Nasional kala itu.

Pembangunan Monumen Nasional dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 yang ditandai dengan pemasangan tiang pertama oleh presiden Soekarno. Namun dalam susunan Panitia Monumen Nasional bentukan presiden Soekarno, anehnya tidak ada nama bapak Sarwoko Martokoesoemo lagi (Kurniawan, 2018). Hal tersebut menjadi pertanyaan, karena bapak Sarwoko Martokoesoemo adalah orang pertama yang mempunyai ide untuk membangun sebuah ikon kota Jakarta. Akan tetapi, itu tidak membuat pembangunan Monumen Nasional terhenti. Tempat untuk membangunan Monumen Nasional dipilih di sebuah lapangan yang bernama Medan Merdeka. Alasan pemilihan lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat diantaranya karena luas dan letaknya yang tepat di jantung kota Jakarta. Pemilihan tempat untuk membangun Monumen Nasional di kota Jakarta yang juga merupakan ibu kota negara Indonesia dan tidak lain sebagai tempat yang penuh akan sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan (Supriyadi, 2004:3). Ketika membangun Monumen Nasional, bapak Soedarsono dibantu oleh ahli konstruksi bangunan, yaitu Prof. Dr. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo yang merupakan ilmuwan ternama sekaligus merupakan bapak Insinyur Indonesia. Prof. Dr. Ir. Roosseno diperintahkan langsung oleh presiden Soekarno untuk membantu pembangunan Monumen Nasional. Pembangunan Monumen Nasional merupakan gagasan dari presiden Soekarno tentang National and Character building yaitu suatu upaya untuk membentuk karakter atau mental bangsa Indonesia dan sebagai identitas nasional. Gagasan ini juga diterapkan melalui pembangunan secara fisik melalui sebuah bangunan atau arsitektur. Untuk mewujudkan pembangunan Monumen Nasional sebagai yang akan menjadi identitas nasional, Presiden Soekarno kemudian menjadikannya sebagai proyek nasional (Kanumoyoso, 2016:6). Pembangunan Monumen Nasional menjadi bagian dari kebijakan Politik Mercusuar masa Demokrasi Terpimpin era presiden Soekarno. Untuk melaksanakan kebijakan ini negara harus mengeluarkan dana yang begitu besar sehingga menuai pro dan kontra, namun presiden Soekarno tetap menjalankan kebijakan tersebut (Rismawan, Purwanta, & Susanto, 2022:1044). Saat itu, proyek pembangunan menghabiskan dana kurang lebih menyentuh angka 3 miliar rupiah, dimana jumlah tersebut untuk membangun Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Dana yang digunakan juga sebagian dari sumbangan rakyat Indonesia secara bersama-sama dan pajak. Rencana pembangunan Monumen Nasional akan dilakukan selama lima tahun ke depan, namun sempat terhenti karena Indonesia mengalami peristiwa besar, yaitu Gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau biasa disebut dengan G30S/PKI. Pembangunan Monumen Nasional di masa presiden Soekarno menjabat belum sepenuhnya selesai, hanya sampai tahap pembuatan lidah api dan patung Pangeran Diponegoro (Hidayat, 2020). Kemudian pembangunan Monumen Nasional dilanjutkan kembali pada tahun 1966 ketika bapak Soeharto menjabat sebagai presiden Indonesia. Pembangunan kedua ini lebih fokus pada pembangunan fisik yang diketuai langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mahatma, 2021).

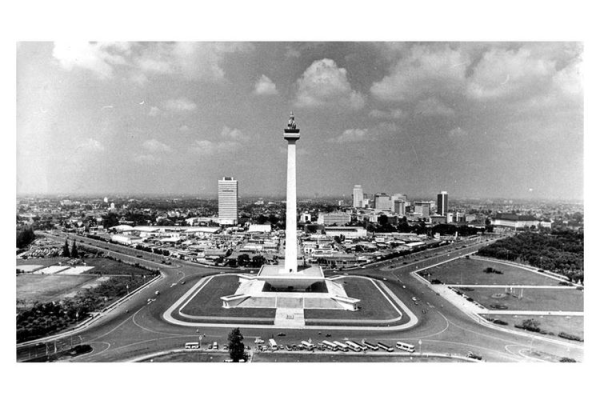

Pembangunan Monumen Nasional masih berlanjut ke tahap ketiga, yaitu di tahun 1969 hingga 1975 dilakukan penambahan diorama di dalam museum (Chryshna, 20211). Melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor CB 11/1/57/72 tanggal 18 Maret 1972, menyatakan bahwa Gubernur membuka kawasan Monumen Nasional tepatnya di ruang tenang dan museum. Di tahun berikutnya, Gubernur Ali Sadikin memperbolehkan pengunjung untuk naik hingga ke pelataran puncak Monumen Nasional. Pada tahun 1974, taman sebelah Barat Monumen Nasional diresmikan dengan diberi nama Taman Ria. Hingga akhirnya selesai di tahun 1975 dan diresmikan oleh presiden Soeharto pada tanggal 12 Juli 1975, sehingga pengunjung bisa menikmati kawasan Monumen Nasional.

Gambar 1. Monumen Nasional 1975 (Sumber: Tim Redaksi Kompas 2018)

Pada tahun 1995 ketika Indonesia menginjak umur 50 tahun, emas yang ada di puncak lidah api Monumen Nasional ditambah menjadi total 50 kilogram yang awalnya hanya 32 kilogram (Arbi, 2021). Menurut bapak Nursamin yang juga terlibat langsung dalam penambahan emas di lidah api Monumen Nasional, Ia mengatakan bahwa,

“…teknologi lapisan emasnya itu melibatkan tenaga ahli dari Jepang. Pada tahun 1995 bapak terlibat dalam proses penambahan lapisan emasnya. Benar-benar itu bahannya emas murni, baru Jepang yang punya teknologinya bentuknya seperti golden paper, kayak pembungkus silverqueen tapi emas murni. Ketebalannya 4 mikron, 4 mikron itu kalau bahasa matematikanya 4/1000 milimeter, ribet kan, ya setebal kulit bawang merah. Itu pengerjaannya 3 bulan karena menyesuaikan cuaca, karena lidah api yang di atas itu awalnya berat lapisannya 32 kilogram. Tahun itu ada sumbangan dari para pengusaha nasional, dulu sebutannya konglomerat ya, 18 kilogram. Kenapa digenapkan 50, karena pada tahun 1995 Indonesia genap 50 tahun…”

Makna Bangunan Monumen Nasional

Monumen Nasional merupakan bangunan modern yang dikombinasikan dengan unsur-unsur kebudayaan asli dari Indonesia. Pembangunan Monumen Nasional ditujukan untuk mengenang semangat perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia semenjak masa perjuangan meraih kemerdekaan pasca tahun 1945, demi menumbuhkan semangat dan membangkitkan jiwa patriotisme untuk generasi penerus bangsa. Makna filosofis dari bangunan Monumen Nasional ini sangat kental dengan kebudayaan Indonesia. Presiden Soekarno saat itu ingin mengenalkan kebudayaan Indonesia dengan dibangunnya identitas bangsa Indonesia, yaitu Monumen Nasional. Jika dilihat, bangunan Monumen Nasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang mendatar dan tegak lurus ke atas. Tugu Monumen Nasional yang berdiri tinggi merupakan penggambaran dari sebuah Lingga yang merupakan salah satu ikon yang dimiliki oleh kebudayaan bangsa Indonesia. Pelataran dari Monumen Nasional menggambarkan sebuah cawan yang merepresentasikan Yoni atau lumbung. Alat alu dan lumbung merupakan peralatan yang pasti dimiliki oleh setiap rumah tangga dan terdapat hampir di setiap masyarakat pribumi Indonesia (Susilo, 2015:55). Monas melambangkan maskulinitas sebagai representasi semangat sekaligus perjuangan yang tidak pernah padam. Dilihat secara bentuknya menyerupai alu dan lumpang itu dianggap oleh orang Betawi sebagai lesung untuk menumbuk padi. Sedangkan menyerupai bentuk Lingga dan Yoni juga dapat diartikan sebagai lambang kesuburan seorang manusia sebagai makhluk hidup. Namun jika diartikan secara filosofis, Lingga dan Yoni melambangkan seorang laki-laki dan perempuan, positif dan negatif, siang dan malam, air dan api, bumi dan langit sebagai lambang alam yang abadi (Supriyadi, 2004:2).

Gambar 2. Monumen Nasional 2024 (Sumber: dokumen pribadi tanggal 29 Mei 2024)

Bangunan Monumen Nasional merupakan bangunan yang bukan serta merta perlambangan simbol seksualitas, melainkan juga menandakan semangat yang penuh dengan kekuatan, kesuburan makhluk hidup, kerja keras, serta pembangunan bangsa yang sangat penting. Monumen Nasional yang merupakan sebuah ikon dari kota Jakarta dan sebagai sebuah maha karya berskala nasional sebagai hal yang membanggakan bagi Republik Indonesia. Dengan menampilkan diorama bagaimana sejarah perkembangan dan perjuangan rakyat Indonesia dari masa prasejarah menjadikan sisi keunikan tersendiri dari Monumen Nasional. Para pengunjung bisa mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga bangsa Indonesia dapat memerdekakan diri. Monumen Nasional adalah bangunan yang monumental memiliki makna di setiap bangunannya menjadi keunikan yang semakin khas. Fandra, M (2021:102-103) berpendapat bahwa bangunan Monumen Nasional, memiliki beberapa makna diantaranya:

- Pembuatan Monumen Nasional mengacu pada tanggal kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, yakni dengan tinggi bangunan cawan 17 meter, dinding museum dan lidah api yang berlapis emas memiliki tinggi 8 meter, dan panjang terowongan maupun sisi cawan adalah 45 meter.

- Lidah api yang ada di puncak Monumen Nasional berlapis emas melambangkan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah padam.

- Ruang bawah yang berisi diorama memiliki makna periodisasi dan pembabakan Bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Monumen Nasional merupakan bangunan monumental yang memiliki kesan dari tugunya yang memiliki tinggi lebih dari bangunan lainnya yang menjadikan sebagai point of interest di kawasan tersebut. Penampakan bangunan Monumen Nasional dikaitkan dengan makna simbolis dan fisiologis sebab tujuan pembangunannya adalah untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mencerminkan jiwa perjuangan Bangsa Indonesia sehingga bangunan Monumen Nasional disebut dalam dimensinya sebagai lambang khas budaya Bangsa Indonesia (Supriyadi, 2004:1).

Emas di Monumen Nasional

Monumen Nasional atau Monas adalah sebuah tugu peringatan yang dibangun untuk mengenang perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Setiap bagian dari Monumen Nasional memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan pengorbanan rakyat Indonesia, salah satu contohnya adalah lapisan emas di bagian puncak Tugu Monumen Nasional yang melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Menurut Subagyo dalam bukunya (2013:9) menjelaskan bahwa Monumen Nasional memiliki sebuah batu obelisk yang terbuat dari marmer, di puncaknya terdapat cawan yang menopang perunggu berbentuk api obor dengan berat 14,5 ton dan dilapisi dengan emas seberat 50 kg. Api yang terus menyala ini melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan.

Gambar 4. Gerbang dan Burung Garuda (Sumber: dokumen pribadi tanggal 29 Mei 2024)

Mengacu pada informasi yang ada di Instagram resmi Monumen Nasional total berat emas di Monumen Nasional adalah 72 kg, banyak orang mengetahui bahwa emas seberat 50 kg terdapat di Lidah Api Kemerdekaan yang berada di atas Pelataran Puncak Monumen Nasional, lalu muncul pertanyaan, di mana 22 kg emas lainnya? Bapak Nursamin selaku pemandu lokal di Monumen Nasional mengatakan bahwa 22 kg emas ini terletak di Ruang Kemerdekaan. Sisa dari total emas yang ada di Monumen Nasional melekat pada pintu gapura kemerdekaan, burung Garuda Pancasila, dan kepulauan Indonesia. Ruang Kemerdekaan adalah ruangan berbentuk persegi yang dikelilingi oleh amphitheater dan menyimpan empat simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Di ruangan ini, pengunjung dapat mendengarkan suara asli Bung Karno saat membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan 1945. Selain itu, Ruang Kemerdekaan juga dilengkapi dengan salinan naskah proklamasi yang disimpan dalam kotak kaca di dalam pintu gerbang yang dikenal dengan nama “Gerbang Kemerdekaan” yang dilapisi emas dan dihiasi bunga Wijaya Kusuma. Banyak hal yang menarik untuk dibahas lebih dalam mengenai emas di Monumen Nasional.

Gambar 4. Naskah Proklamasi (Sumber: dokumen pribadi tanggal 29 Mei 2024)

Beberapa simbolisme emas di Monumen Nasional, diantaranya:

- Kemakmuran dan Kekayaan: Emas, sejak zaman dahulu, selalu diidentikkan dengan kekayaan dan kemakmuran. Penggunaan emas dalam jumlah besar pada Monumen Nasional melambangkan harapan akan masa depan Indonesia yang sejahtera.

- Kemerdekaan dan Perjuangan: Emas juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Lidah api emas di puncak Monumen Nasional seakan-akan menyala abadi, mengingatkan kita pada semangat juang para pahlawan.

- Gotong Royong: Sumbangan emas dari masyarakat, terutama Teuku Markam, menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan bangsa.

Namun juga terdapat fakta menarik lain, seperti:

- Proses Pengumpulan Emas: Pengumpulan emas untuk Monumen Nasional dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah sumbangan dari masyarakat. Proses ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.

- Lokasi Emas di Monumen Nasional: Emas tidak hanya berada di puncak Monas, tetapi juga tersebar di beberapa bagian lain, seperti Ruang Kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa emas memiliki peran penting dalam keseluruhan desain Monumen Nasional.

- Nilai Historis dan Budaya: Emas di Monumen Nasional memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Selain sebagai simbol fisik, emas juga menjadi bagian dari narasi sejarah Indonesia dan identitas bangsa.

Emas di Monumen Nasional bukan hanya sekadar dijadikan hiasan, akan tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Melalui emas, kita dapat merenungkan semangat perjuangan, gotong royong, dan harapan akan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Emas yang berada di bagian puncak tersebut merupakan pemberian dari filantropi yang berasal dari Aceh, ia bernama Teuku Markam. Teuku Markam menyumbangkan emas sebanyak 28 kilogram. Teuku Markam adalah keturunan Uleebalang yang merupakan bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Teuku Marhaban yang berasal dari Gampong Alur Campli, Kecamatan Seumeudon, Aceh Utara. Teuku Markam lahir pada tahun 1925 dan harus menjadi anak yatim piatu di umurnya yang menginjak 9 tahun. Ia kemudian diasuh oleh Cut Nyak Putroe yang merupakan kakaknya. Saat masuk di usia remaja, Teuku Markam memasuki pendidikan wajib militer di kota Radja (Banda Aceh). Setelah mendapat gelar Letnan Satu, Ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Selama bertugas di TRI, Teuku Umar diutus oleh Kolonel Bejo ke Bandung menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Melalui Jenderal Gatot Subroto, ia mendapatkan kesempatan untuk diperkenalkan oleh Presiden Soekarno.

Gambar 4. Teuku Markam (Sumber: Tim Kompasiana 2021)

Saat berpangkat Kapten (NRP 12276), Teuku Markam kembali ke Aceh untuk mendirikan PT Karkam. Ia akhirnya secara serius menggeluti dunia bisnis dan berhasil memperluas pasar dengan melakukan ekspor dan impor. PT Karkam berhasil menjadi pengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, dan senjata. Berkat usahanya tersebut, Teuku Markam dikenal sebagai salah satu konglomerat. Bukan hanya sekadar sebagai konglomerat, ia juga dikenal akrab dengan pemerintahan Orde Lama, secara khusus dengan Presiden Soekarno. Pada saat itu, hasil usaha yang dijalankan oleh Teuku Markam menjadi salah satu sumber APBN. Secara sukarela, ia menyumbangkan 28 kilogram emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional yang menjadi impian Soekarno untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kepada dunia internasional. Selain itu, Teuku Markam juga ikut dalam mensukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika di Bandung. Banyak yang belum tahu, ia memberikan sejumlah bantuan dana untuk keperluan penyelenggaraan konferensi internasional tersebut.

Di balik kesuksesan Teuku Markam, terdapat kisah suram yang dialaminya. Bermula saat runtuhnya pemerintahan Orde Lama yang digantikan dengan pemerintah Orde Baru. Ia dituduh terlibat dalam G30S/PKI, koruptor, dan Soekarnoisme. Hal ini yang membuatnya dijebloskan ke dalam sel tanpa proses pengadilan yang berlangsung sejak tahun 1966. Selama hukumannya, ia sempat dipindahkan penjaranya beberapa kali. Pada tahun 1972, Teuku Umar jatuh sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama dua tahun. Setelah dirawat selama dua tahun, ia akhirnya dibebaskan pada tahun 1974. Menariknya, ia dibebaskan begitu saja tanpa tanpa adanya kompensasi dari pemerintahan Orde Baru. Pada 14 Agustus 1966, seluruh aset yang dimiliki Teuku Markam diambil alih oleh Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera. Setelahnya, aset-aset tersebut dikelola PT. PP Berdikari di bawah pimpinan Suhardiman namun atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sebelum meninggal dunia pada tahun 1985, Teuku Markam sempat mendirikan usaha baru dengan nama PT Marjaya. Usaha ini berfokus menggarap proyek-proyek dari Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa. Barat (Telaumbanua, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Arbi, I. A. (2021). Sejarah Lidah Api Monas, Dibalur Puluhan Kilogram Emas Hasil Sumbangan Saudagar Aceh. Diakses dari,

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/22/18032381/sejarah-lidah-api-monas- dibalur-puluhan-kilogram-emas-hasil-sumbangan.

Chryshna, M. (2021). Sejarah Monumen Nasional (Monas): Perencanaan, Pembangunan, Hingga Polemik Pengelolaan. Diakses dari,

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-monumen-nasional- monas-perencanaan-pembangunan-hingga-polemik- pengelolaan?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login- paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah- monumen-nasional-monas-perencanaan-pembangunan-hingga-polemik-pengelolaan.

Dwithama, K & Sutrisno, T. T. (2020). KAJIAN SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA JAKARTA. IONIC: Jurnal Arsitektur Institut

Teknologi Budi Utomo, 1(1), 19-27.

Fandra, M. (2021). MONUMEN NASIONAL SEBAGAI IDE PENCIPTAAN DHAPUR TOMBAK. Ornamen, 18(2), 101-109.

Gunawan, R. (2021). Teuku Markam, Konon Penyumbang Emas Tugu Monas yang Dituduh PKI. Diakses dari,

https://www.kompasiana.com/komjenrg6756/60a98169d541df46810874c2/teuku- markam-konon-penyumbang-emas-tugu-monas-yang-dituduh-pki?page=all#section2.

Hidayat, A. R. (2020). Proyek Monas yang Belum Pernah Dinyatakan Tuntas. Diakses dari,

https://www.kompas.id/baca/metro/2020/02/15/proyek-monas-yang-belum-pernah- dinyatakan-tuntas.

Kanumoyoso, B. (2016). Membentuk karakter bangsa: sejarah Indonesia dalam diorama Monumen Nasional. Jurnal Walasuji

Kementerian Kebudayaan, 7(1) 1-16.

Kurniawan, A. B. (2018). Sarwoko Martokoesoemo, Penggagas Monas yang Terlupakan. Diakses dari,

https://www.kompas.id/baca/utama/2018/09/20/sarwoko- martokoesoemo-penggagas-monas-yang-terlupakan.

Lohanda, M. (1984). Sejarah Sosial Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Jakarta: IDSN.

Novita, A. & Mahmud, M. I. (1999). Tata Ruang Etnis Dan Profesi Dalam Kota Batavia (Abad XVII – XVIII). Berkala Arkeologi, 19(2),

77-94.

Mahatma, R. (2021). Sejarah Monumen Nasional (Monas): Perencanaan, Pembangunan, Hingga Polemik Pengelolaan. Diakses dari,

https://www.kompas.id/baca/paparan- topik/2021/07/17/sejarah-monumen-nasional-monas-perencanaan-pembangunan-hingga-polemik-pengelolaan.

Martine, S. S. (2009). Potensi dan Daya Tarik Monumen Nasional Sebagai Salah Satu Obyek Wisata Unggulan di Jakarta. (Skripsi,

Universitas Sebelas Maret)

Novita, A. & Mahmud, M. I. (1999). Tata Ruang Etnis dan Profesi dalam Kota Batavia (Abad XVII – XVII). Berkala Arkeologi, 19(2)

77-94.

Pratama, A. N & Wedhaswari, I. D. (2018). Hari Ini dalam Sejarah: 12 Juli 1975, Monas Dibuka Untuk Umum. Diakses dari,

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/13510231/hari-ini-dalam-sejarah-12- juli-1975-monas-dibuka-untuk-umum?page=all.

Rismawan, D., Purwanta, H., & Susanto. (2022). Melacak Sejarah Situs Monumen Nasional dan Pemanfaatan sebagai

Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA. Seminar Nasional Ke Indonesiaan VII November 2022, 1034-1045.

Subagio, A. (2013). Go Go Indonesia; 101 Alasan Bangga Jadi Anak Indonesia. Cerdas Interaktif.

Supriyadi, B. (2004). Tugu Monumen Nasional sebagai Landmark Kawasan Silang Monas. Jurnal Jurusan Arsitektur, 1(2) 1-13

Susilo & Suryaningsih, A. R. A. (2015). MONAS SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. Jurnal Kepariwisataan,

9(3), 55-78.

Wibawana, W. A. (2023). Sejarah Nama Jakarta dari Masa ke Masa, Sejak 1527 Hingga Kini. Diakses dari:

https://news.detik.com/berita/d-6782533/sejarah-nama-jakarta- dari-masa-ke-masa-sejak-1527-hingga-kini.

Telaumbanua, B.P. (2024). Profil Teuku Markam Keturunan Bangsawan Aceh Penyumbang Emas Tugu Monas. Diakses dari:

https://www.detik.com/sumut/budaya/d- 7285957/profil-teuku-markam-keturunan-bangsawan-aceh-penyumbang-emas-tugu- monas/amp

NARASUMBER

Bapak Nursamin, Pemandu Lokal Monumen Nasional