Oleh: Ilham Putra Pratama, Galih Putri Erlindawati (Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2023)

Dua lelaki Bugis, karya J.H. Maronier, sekitar 1800. (KITLV)

Homoseksual merupakan salah satu bentuk orientasi seksual yang “unik” dan masih minoritas di Indonesia, oleh sebab itu perilaku ini kerap kali masih dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Penduduk indonesia yang notabenenya adalah mayoritas muslim juga beranggapan bahwa prilaku homoseksual adalah sebuah penyakit dan golongan ini perlu“diluruskan” sehingga membuat golongan ini tidak memiliki kesempatan untuk berkembang di Indonesia. Ditambah adanya kepercayaan umum jika homoseksualitas adalah salah satu dampak buruk dari modernisasi dan “budaya Barat” memperparah pendiskreditan terhadap komunitas ini.

“Namun, apakah benar anggapan jika perilaku Homoseksual adalah barang baru di Nusantara?”

Di Nusantara sendiri praktik homoseksualitas sebenarnya telah tersebar luas dan juga dapat ditemui dalam banyak peninggalan kebudayaan, dimana beberapa kelompok masyarakat Nusantara telah sejak lama terbiasa dengan praktik homoseksualitas, bahkan sebelum datangnya kolonialisme serta modernisasi yang memberikan pengaruh lebih kuat pada masyarakat.

Misalnya di Sulawesi, sejak era sebelum Islam masuk, masyarakat suku Bugis telah mengenal lima jenis gender dimana dua diantaranya adalah calabai’ (laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan) dan bissu (Pendeta androgini), berdasarkan catatan Antonio de Paiva (seorang pedagang Portugis) yang dibuat pada tahun 1545. Dalam catatannya Paiva juga menggambarkan secara terang-terangan hubungan homoseksual di kalangan bissu yang menurutnya menjijikkan. Dari gambaran Paiva, kita dapat menetahui jika nampaknya bissu melakukan praktik sodomi (seks anal) dan fellatio (seks oral). Pada periode yang sama, pria homoseksual yang dikeramatkan juga terdapat di Jawa, kaum shaman Barëé di Sulawesi Tengah, Bali, Dayak, dan penduduk asli Taiwan serta Filipina dan Polinesia. Namun, tidak semua bissu adalah calabai’ dan hanya sedikit calabai’ yang menjadi bissu (Pelras, 1996)

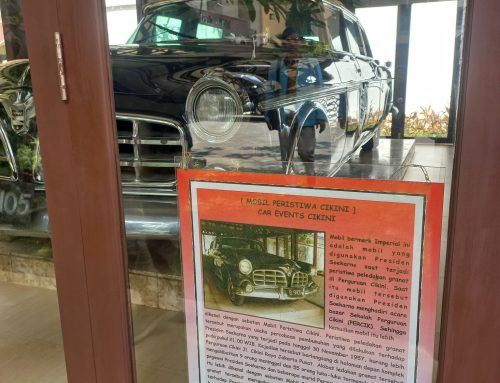

Para penari seudati di tanah gayo sekitar 1924. (tropenmuseum)

Selain itu, dalam salah satu catatan Snouck Hurgonje dalam Atjeh Verslag, di Aceh pada tahun 1892 menyebutkan bahwa banyak dari laki-laki Aceh yang menggemari budak lelaki dari Nias. Budak-budak lelaki remaja Nias dan anak-anak Aceh miskin tampan dari pedalaman ini sendiri konon didapatkan dengan cara diculik. Tujuan-nya sendiri adalah untuk dilatih Rateb seudati. Rateb (dzikir) ini dilakukan oleh sekelompok orang yang berjumlah 15 hingga 20 orang, didampingi seorang anak laki-laki tampan berpakaian perempuan yang telah dilatih khusus sebagai penari seudati. Kelompok itu berasal dari kampung yang sama dan disebut dalem, aduen, atau abang (kakak laki- laki dari si anak tampan). Adapun anak laki-laki itu dinamakan seudati. Sebagian besar puisi yang dibacakan oleh para seudati dan para dalem bercorak erotik dan terkadang berunsur homoseksual.

Namun, merupakan pandangan yang keliru jika ada anggapan penari seudati selain untuk seni, juga dapat digunakan untuk praktik pederasty (istilah untuk hubungan seksual antara pria dewasa dan anak laki-laki) (Hurgronje, 1894) Hal tersebut dikarenakan muncul anggapan dari para dalem, jika para penari seudati disalahgunakan untuk praktik perjantanan maka akan berpengaruh pada merosotnya daya tarik dan suara mereka. Bukan suatu hal yang aneh karena para dalem telah mengeluarkan modal yang begitu besar untuk membiaya para seudati, membelikan perlengkapan seperti kostum, serta menghabiskan banyak waktu untuk melatih mereka. Sehingga para dalem menjaga agar tidak kehilangan asetnya yang begitu berharga tersebut. Para dalem juga menyematkan panggilan adoe angkat (adik angkat) untuk menjaga para seudati mereka (Hurgronje, 1894)

Kesenian Reog Pada Tahun 1900–1940 an. (KITLV)

Selain di Aceh, bentuk kebudayaan yang berbau praktik homoseksualitas, juga terjadi dibeberapa daerah di Jawa Timur, misalnya dalam pertunjukan tarian tradisional Reog Ponorogo juga menunjukan hubungan intim antara dua karakter, warok dan gemblak. Penari laki-laki utama, atau warok, diharuskan mengikuti aturan maupun ritual fisik dan spiritual yang ketat. Dimana dalam aturan tersebut, seorang warok dilarang berhubungan seksual dengan seorang wanita, dengan konsekuensi jika melanggar maka kesaktiannya akan menghilang. Tetapi para warok diizinkan untuk melakukan hubungan intim dengan karakter anak laki-laki muda, atau gemblak, dalam pertunjukan tarian tersebut. Meskipun warok dan gemblak terlibat dalam perilaku sesama jenis, mereka tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai homoseksual. Kemudian di Madura, praktik seks sesama jenis semacam ini berlangsung di depan masyarakat tanpa tedeng aling-aling (Encylopaedie van Nederlandsch-Indië. 2e druck, 1917) kemudian seperti yang dilaporkan dokter Julius Jacob seorang pejabat kesehatan di Banyuwangi pada 1883, terdapat para penari Gandrung. Para penari itu merupakan anak-anak laki-laki berusia sekitar 10 hingga 12 tahun yang mengenakan pakaian perempuan, dalam laporan tersebut digambarkan anak-anak tersebut menari dengan genit kemudian disambut oleh para laki-laki yang menonton selanjutnya mereka ikut menari menciumi dan memberikan uang kepeng sebagai saweran (imbalan), menurut Jacobs tradisi ini merupakan hal yang biasa terjadi di daerah Banyuwangi hingga Bali (Encylopaedie van Nederlandsch-Indië. 2e druck, 1917)

Sementara itu di Papua, Beberapa suku di tenggara Papua juga melaksanakan “ritual homoseksualitas”. Dalam Praktik ini para pemuda laki-laki diminta untuk melakukan oral sexs dengan laki-laki yang lebih dewasa sebagai bagian dari ritual menuju kedewasaan. Dipercaya dengan menghisap alat kelamin dari laki-laki yang lebih dewasa tersebut mereka akan mendapatkan, sumber kehidupan dan intisari dari maskulinitas, yang penting bagi pemuda laki-laki untuk menjadi pria yang sejati. Kemudian Gilbert H. Herd dalam bukunya Ritualized Homosexuality in Melanesia mengatakan bahwa upacara homoseksual ini juga ditemukan pada beberapa suku di pantai selatan Papua antara Pantai Kasuari, di kabupaten Asmat, Kolepom, Marind-Anim, juga beberapa tempat di Sungai Fly, Papua Nugini (Herdt, 1984)

Sampul buku “Ringkasan Centini (Suluk Tambanglaras), karya R.M.A. Sumahatmaka terbitan Balai Pustaka. (Wikipedia, diakses Sabtu, 27 Juli 2024)

Tidak hanya dapat ditemui dalam kehidupan kultural masyarakat sehari-hari saja, praktik homoseksualitas juga terekam jelas dalam salah satu karya sastra mahsyur di Jawa yaitu serat centhini, dimana konten homoseks dalam serat centhini terdapat dalam cerita tentang tokoh bernama Cebolang. Setelah diusir dari rumah oleh kedua orangtuanya, ia lantas mencari nafkah dengan memimpin rombongan pementasan jalanan. Salah satu diantara anggota rombongan yang dipimpinnya tersebut terdapat pria muda kemayu bernama Nurwitri. Singkatnya rombongan ini sampai di Kabupaten Daha dan di-tanggap oleh sang Adipati untuk pentas. Sebagaimana para istri, pejabat, pelayan dan pengikutnya, sang Adipati pun terkesima oleh keterampilan para penampil, khususnya Nurwitri yang menari dengan anggun dalam pakaian perempuan. Usai pementasan, penari muda ini diundang untuk tidur dengan sang Adipati yang sangat terangsang. Nurwitri terus-terang bersedia disodomi, menyenangkan hati sang Adipati dengan seni bercintanya yang hebat. Keesokan harinya, Nurwitri mendapat imbalan uang dan pakaian mahal. Sampai beberapa malam sang adipati bersuka cita dengan Nurwitri, tapi ia belakangan mengalihkan perhatiannya pada Cebolang yang lebih maskulin, yang diperintahkannya untuk menari dalam busana perempuan. Seperti sebelumnya, musik dan tari membangkitkan gairah seksualnya, dan ia pun tidur dengan Cebolang. Dipaparkan dengan gamblang, bagaimana dengan penuh kenikmatan sang adipati menyodomi Cebolang yang dilukiskan “lebih hebat di ranjang dibandingkan dengan Nurwitri”. Keduanya pun di pingit dan digarap secara bergantian oleh sang adipati, setelahnya mereka pun mendapat imbalan yang sepadan. Meskipun pada akhirnya sang adipati pun bertobat setelah digarap balik oleh Cebolang (Inandiak, 2008)

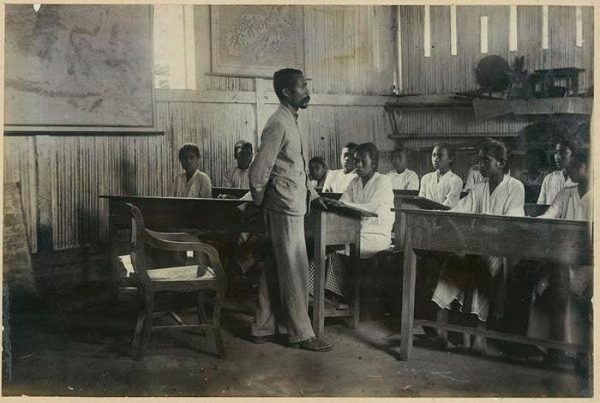

Guru dan murid-murid sekolah di Ambon, Hindia Belanda, sekitar 1900. (KITLV)

Dimasa selanjutnya Kolonialisme hadir dan mendefinisikan ulang konsep gender dan seksualitas menurut agama dan nilai-nilai Pendidikan modern. Homoseksualitas kemudian dilarang di bawah kolonialisme Belanda. Meski pun demikian bukan berarti dimasa kolonial belanda homoseksualitas tidak ada, praktik-praktik homoseksualitas masih dapat ditemui dalam beberapa sektor kehidupan masyarakat Nusantara.

Seperti yang telah kita ketahui di masa kolonialisme belanda banyak perkebunan-perkebunan yang dibuka, dimana perkebunan-perkebunan tersebut juga membutuhkan tenaga kerja yang begitu besar. Sebagai contoh pada awal abad ke-20 di perkebunan yang terdapat di Sumatra Timur terdapat kurang lebih sekitar 62.000 kuli yang bekerja untuk Deli Maatschappij. Dimana sebanyak 5000 diantaranya adalah perempuan, yang kesemuanya merupakan orang Jawa. Dengan jomplangnya jumlah kuli laki-laki dan perempuan tersebut menciptakan masalah sulitnya para kuli untuk menyalurkan Hasrat sesksualnya. Namun kesulitan tersebut nampaknya tidak begitu berpengaruh bagi kuli-kuli China, terdapat sebuah kabar burung jika mereka tidak begitu menghiraukan perempuan. Dalam beberapa sumber yang membahas mengenai masalah rawan ini, menyatakn bahwa mereka lebih senang akan “Kecabulan Yang Tidak Alami”, mereka menyenangi anak anak muda, lebih tepatnya adalah anak-anak laki-laki. Anak-anak tersebut dinamakan sebagai anak jawi, dan para pengawas perkebunan-lah yang memiliki hak pertama atas diri mereka.

Selain hubungan sesama jenis yang menjadi hal umum, peristiwa pembunuhan yang didasari akibat konflik asmara sesama jenis bukanlah hal yang aneh di Perkebunan. Hal ini tidak mengherankan mengingat hubungan sesama jenis ini dilakukan secara terbuka di depan orang banyak. Seperti yang ditulis Jan Breman, di mana dia juga mengutip pernyataan ini dari seorang dokter Hongaria yang bernama Tschudnowsky, pada tahun 1889, para pelacur laki-laki memiliki tempat tidurnya sendiri lengkap dengan gorden yang dihiasi oleh banyak aksesoris (Breman, 1997) Berkaitan dengan kebiasaan homoseksualitas yang terjadi di perkebunan akibat minimnya kehadiran perempuan, juga kabar mengenai kebiasaan menyimpang para kuli china ini, mantan residen pantai timur Sumatera J.P. Kooreman berpendapat:

“Homoseksualitas biasa terjadi di antara orang china yang berada dipemukiman yang tidak terdapat atau sedikit sekali jumlah perempuannya, pemukiman demikian tidak hanya banyak ditemukan di daerah ini, namun juga di Strait Settlements. Karenanya saya tidak yakin bahwa suatu perkebunan pernah dikeluhkan oleh banyak orang china tentang kurang atau tiadanya perempuan” (Kooreman, 1903)

Selain marak dilakukan oleh para kuli diperkebunan, perilaku menyimpang ini nampaknya juga menjangkiti banyak orang kulit putih, dugaan mengenai praktik penyimpangan seksual ini mencapai puncaknya pada tahun 1938-39. Dimana dilakukan usaha untuk menyingkap fakta praktik homoseksual di masyarakat kolonial kulit putih, yang berakhir pada penangkapan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda (Bloembergen, 2009) seperti skandal yang terjadi pada awal tahun 1939 dimana terjadi kehebohan di sidang Volksraad pada 20 Januari 1939, akibat pertanyaan yang dilayangkan oleh M.H. Thamrin mengenai reaksi resmi atas kegiatan menyimpang seorang pejabat Binnenlandsch Bestuur (birokrasi pemerintah Belanda) yang diduga melakukan kegiatan homoseksualitas dengan para pejabat lainnya dan para pemuda pribumi, yang berakhir pada pemecatan pejabat tersebut (Hering, 1998)

Ditahun yang sama, tepatnya pada 1 Maret 1939, Hindia Belanda gempar, akibat tuduhan yang dilayangkan disertai penangkapan oleh pemerintah pada beberapa pria Eropa terpandang sebagai pelaku homoseksualitas di Bali, diantaranya adalah Pelukis Walter Speis, ahli Bali Reolof Goris, dan Herman Noosten. Penangkapan terhadap orang-orang tersebut menimbulkan keprihatinan akan nasib mereka, seperti tergambar dalam surat yang ditulis oleh pelukis Rudolf Bonnet kepada ahli etnomusikologi Jaap Kunst di Belanda, “Saya pada akhirnya melihat dengan jelas nilai baik manusia, para pria dalam tindakan buruknya yang egois, atau mereka pada saat berbahaya bangkit dalam kegembiraan spiritual dan keagungan dalam jiwanya.” (Gouda, 1995)

Sepanjang 1938 hingga 1939 operasi besar besaran dilaksanakan oleh kepolisian di seluruh hindia belanda. Sekitar 200 pria, (kebanyakan merupakan orang kulit putih) di curigai melakukan hubungan menyimpang dengan anak laki-laki dibawah umur (dibawah 21 tahun). Perbuatan tersebut baik di Belanda maupun di daerah koloni merupakan sesuatu yang dapat diancam tindak pidana (Bloembergen, 2009) seperti yang tertuang dalam pasal 292 Wetboek Van Strafrecht (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan jika tindakan pedofilia merupakan sebuah tindak pidana.

Perburuan tersebut menjadi topik hangat pada surat kabar-surat kabar di Hindia Belanda karena sebelumnya belum pernah dilaksanakan, banyak surat kabar yang memuat pemberitaan tentang kejadian ini dengan istilah Zedenschandaal (skandal asusila). Dari banyaknya surat kabar yang menggunakan istilah tersebut diantaranya adalah De Indische Courant edisi 28 Desember 1938 yang menggunakan judul ‘Het Zedenschandaal op West Java’ selain itu juga De Soematra Post edisi 7 Januari 1939 dengan judul ‘Het Zedenschandaal op Java’. Selain istilah Zedenschandaal terdapat istilah-istilah lain yang digunakan oleh surat kabar-surat kabar di Hindia Belanda untuk menggambarkan peristiwa ini seperti, ‘zedenschoonmaak’ (Pembersihan Moral), ‘Reinigingprocees’ (proses pemurnian /pembersihan) dan ‘Grote Schoonmaak’ (Pembersihan besar-besaran) (Bloembergen, 2009)

Sementara itu, disisi lain terdapat sebuah bukti yang mengungkapkan penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh kalangan China, dan juga orang kulit putih saja, namun juga oleh kalangan pribumi. Jika dimasa sebelumnya terdapat serat centini sebagai salah satu karya sastra yang memuat mengenai praktik homoseksualitas, maka di masa kolonial terdapat sebuah catatan dengan judul Djalan Sempoerna yang berisi tentang kisah Soetjipto, seorang yang berasal dari kalangan priyayi jawa yang memiliki kecendurungan seksual berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Manuskrip ini berisi mengenai pengalaman Soetjipto dalam kurun waktu 1919 hingga 1927, yang ditulis dengan bahasa Jawa Timuran bercampur Melayu Pasar (Anderson B. R., 2007) naskah ini pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1970-an oleh seorang peneliti sastra, Ulrich Kratz, yang saat ini berbasis di SOAS, University of London, di Perpustakaan Nasional di Jakarta dengan kode ML 512 dan ML 524 di seksi Kategori Manuskrip Melayu, berdasarkan katalogisasi Indonesische Handschriften yang disusun Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka. Sebelum menjadi koleksi Perputakaan Nasional manuskrip ini merupakan koleksi pribadi dari salah seorang peneliti dan penerbit berdarah Jerman, Hans Overbeck (1882-1942), Hans merupakan salah seorang yang diketahui dekat dengan Soetjipto, menimbulkan spekulasi bahwa keduanya adalah sepasang kekasih. Spekulasi tentang adanya hubungan special diantara keduanya diperkuat dengan pernyataan Soetjipto dalam tulisannya mengenai seorang pria kulit putih yang begitu baik padanya, dan mendukungnya di masa-masa yang sulit (Anderson, 2006)

Dalam manuskrip karya Soetjipto ini kita dapat mengetahui banyak hal penting, yang dapat menjadi petunjuk bagaimana bentuk-bentuk subjektivitas laki-laki homoseksual di masa kolonial, serta pengklasifikasiannya berdasarkan pandangan Soetjipto. “Cinta pertama” Soetjipto merupakan anak laki laki yang usianya lebih tua darinya, dan bersekolah disekolah yang berdekatan dengannya. Ia juga bercerita jika “Kekasih Pertama”-nya adalah seorang dokter pribumi yang hanya tertarik secara seksual pada sesama jenis. Soetjipto juga menjelaskan jika ia merupakan bagian dari sebuah komunitas lelaki dengan ketertarikan yang sama, seperti yang dijelaskan dalam narasi “begitu juga teman-temanku. Banyak di antara mereka yang menyenangi perbuatan ini” (Budiman, 2005) Dalam tulisannya Soetjipto juga mencoba untuk mengklasifikasikan dunia “homo”-sosialnya, perlu diingat dimasa ini belum dikenal istilah yang mengacu pada tindakan Homoseksualitas (kunci.or.id, 2009) disini ia mencoba mengklasifikasikannya menjadi empat golongan: 1. Laki-laki yang menyukai perempuan, 2. Laki-laki yang menyukai laki-laki (terkadang berhubungan seks dengan laki-laki lain demi uang), 3. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki demi uang, namun sebenarnya menyukai perempuan, 4. Laki-laki yang menyukai laki-laki (dan kadang berhubungan seks dengan laki-laki lain demi uang) dan bertingkah seperti perempuan (kunci.or.id, 2009)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui jika homoseksualitas yang masyarakat umum kerapkali mengaitkannya dengan budaya impor adalah tidak tepat adanya, justru banyak dari tradisi ini yang kemudian perlahan hilang karena telah terkikis oleh nilai-nilai modern dan pendidikan yang dibawa oleh kolonialisme, namun disisi lain akibat kolonialisme juga, muncul bentuk-bentuk homoseksualitas baru, seperti yang dilakukan oleh orang-orang china di perkebunan deli, dan beberapa orang-orang kulit putih terkemuka. Kemudian Manuskrip Djalan Sempoerna Karangan Soetjipto juga menunjukkan kepada kita bagaimana praktik homoseksualitas di Nusantara di tahun 1920-an.

Referensi:

Anderson, B. R. (2006). First Love : The Opening of SOETJIPTO’S DJALAN SAMPOERNA. Indonesia, 39-74.

Anderson, B. R. (2007). Into the Whirlpool: the Second Part of Soetjipto’s ‘Djalan Sampoerna. Indonesia , 57-125.

Bloembergen, M. (2009). De Geschiedenis van Politie In Nederlands indie. Uit Zorg en Angst. Leiden: KITLV.

Breman, J. (1997). Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad 20. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti & KITLV.

Budiman, A. (2005). Gay Pilihan Jalan Hidupku Pengakuan Seorang Priyayi Jawa Masa Penjajahan Belanda. Semarang: Penerbit

Mimbar.

Encylopaedie van Nederlandsch-Indië. 2e druck. (1917). M.Nijhoff/Leiden: Brill.

Gouda, F. (1995). Dutch Cultures Over Seas: Colonial Practice in The Netherlan Indies 1900-1942. Amsterdam: Amsterdam

University Press.

Herdt, G. H. (1984). Ritualized Homosexuality in Melanesia. USA: University of California Press.

Hering, B. (1998). M. H. Thamrin and His Quest for Indonesian Nationhood, 1917-1941 Bob Hering. Journal of Southeast Asian

Studies, 422-426.

Hurgronje, C. S. (1894). De Atjehers. Vol. II. Batavia-Leiden: Landsdrukkrij-E.J.Brill.

Inandiak, E. D. (2008). Centhini kekasih yang tersembunyi. Indonesia: Babad Alas.

werklieden in de residentie Oostkust van Sumatra. Amsterdam: De Bussy.

indonesia-di-persimpangan-djalan-sampoern/

Pelras, C. (1996). The Bugis. Oxford: Blackwell.